県庁所在地ながら低額で利用できる老人ホームが多数

城下町として、古くから栄えてきた和歌山市。

和歌山県の県庁所在地ですが、和歌山市は県の西端にあり、紀の川河口を中心に海に面しているため、瀬戸内海式気候の影響を強く受ける都市です。

大阪府と接する部分が大きいことから、大阪への「玄関口」といった側面も持っています。

道路網や鉄道が発達しているほか、路線バスやフェリーによる航路も確立されており、交通面では非常に便利になっています。

しかし、交通インフラの進歩とともに「ストロー現象」が見られるようになり、人口の減少が進んでいます。

依然として県内の経済の中心地ですが、市では将来的な悪影響を考慮して、数年前から企業の誘致や人口の回帰を促す政策をとるようになりました。

人口は1980年代にピークに達していますが、その後は一貫して減り続けており、少子高齢化率は同時に顕著になってきています。

市の調査では、2002年に初めて65歳以上の人口が20%に。

2014年の調査では27%を記録しており、2020年までに30%を超えるという推測もあります。

少子化も激しく、2010年の時点で12.7%でしたが、2030年までに10%を割るという予測が出ています。

対策の重要性は、これからさらに高まっていくものと思われます。

高齢者向けの福祉サービスについては、もちろん以前から盛んに検討されてきました。

現在は、介護保険制度の普及と充実が進められていますが、その他のサービスもできるだけ便利になるように配慮されています。

「配食サービス」や「在宅理美容サービス」のような在宅介護者向けのものから、「認知症高齢者支援相談サービス」や「認知症サポーター養成講座」など特別な目的のものまで、種類は豊富です。

施設への入居が必要な要介護者が増えているため、老人ホームや高齢者専用住宅の数は決して少なくはありません。

グループホームや特別養護老人ホーム、有料老人ホームや高齢者向け住宅と、種類はさまざまですが、ほとんどの施設に共通しているのが「毎月の負担額の安さ」です。

地域によっては月額の使用料が20万円を超える施設が目立つケースもありますが、和歌山市の場合は今のところ月額使用料が15万円以下で済む施設が目立ちますし、10万円以下で済む施設も少なくありません。

和歌山市は、高齢化が急激に進んでいるため、高齢者向けのサービスに不十分な点もあることは事実です。

しかしこれからその部分はどんどん改められていくでしょう。

施設の多さ・安さを考えても、高齢者の終の棲家としてなかなか良い条件がそろっています。

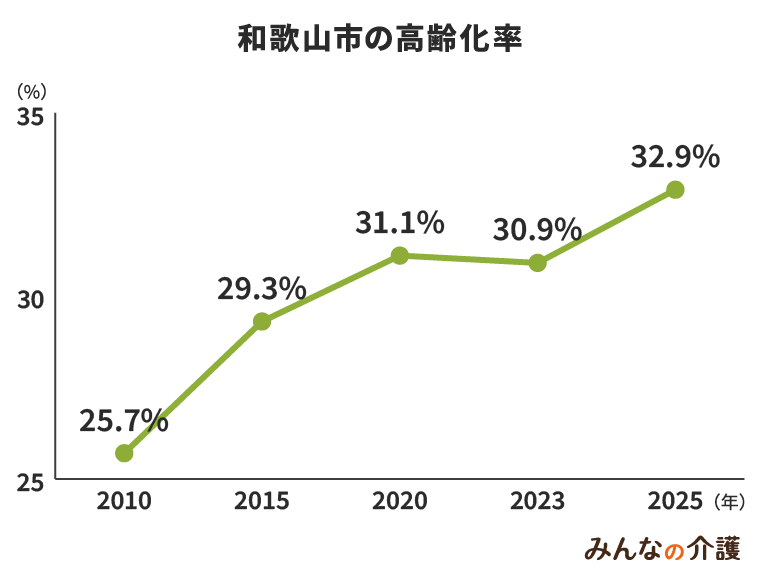

和歌山市では2012年には4人に1人が高齢者に

和歌山市が所在する和歌山県では、全国の都道府県に比べて高齢化が深刻です。

2023年の調査によると、高齢化率の全国平均は29.0%なのに対し、和歌山県は高齢化率が33.3%となっており、やや高めの水準です。

和歌山県内には30の市町村がありますが、その中でも1番高齢化率が高いのは古座川町の53.9%。

2人に1人以上が65歳以上の高齢者となっています。

そんな和歌山県のなかで和歌山市は比較的高齢化率が低い街となります。

2023年の調査によると、和歌山市の総人口35万9,654人に対し、65歳以上の高齢者の数は11万963人、高齢化率は30.9%です。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

これまでの数字を見ると、2008年には総人口約38.3万人に対し、高齢者数は8万9,847人、高齢化率は23.5%でしたが、2012年には総人口約37.8万人に対し、高齢者数は9万6,210人、高齢化率は25.5%となり、4人に1人は高齢者という高齢化社会が到来しました。

さらに2014年には高齢者数が10万人を超え、2017年には高齢化率が29.2%まで上昇するなか、2023年にはついに30%を超えました。2040年までには35%を超える見込みです。

総人口は1985年をピークに減少しており、2002年から2003年にかけては死亡率が出生率を上回りました。

その後人口は、自然減の状態が続いています。

働く世代も子ども世代も減少するなかで、和歌山市は高齢者が介護に頼らなくてすむよう、健康維持をサポートする介護予防事業を推進しています。

利用者増加でグループホームなどの定員も増えている

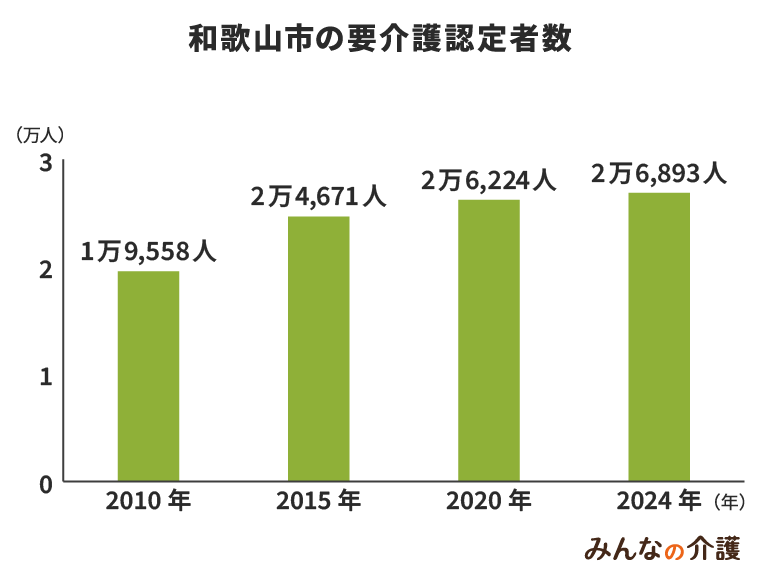

和歌山市では高齢者の増加に伴い、介護保険サービスにおける要支援・要介護認定者数も増えています。

第一号被保険者(65歳以上の人)の要支援・要介護認定数の推移を見てみると、2015年に認定者数2万4,262人・認定率23.0%、2017年に2万5,264人・認定率23.2%となっており、2020年には2万6,409人・認定率23.0%、2023年には2万6,401人、認定率23.9%と緩やかにではありますが高齢化が進んでいます。

介護が必要な人は今後も増え続けると推測され、和歌山市は施設サービスや居宅サービスの充実化を急いでいます。

実際、介護老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの施設・居住サービスを増やし、全体の定員数を増やしています。

また、小規模多機能型住宅介護や定期巡回・臨時対応型訪問介護看護などの地域密着型サービスも少しずつ充実させていますし、居宅サービスの普及率も高いです。

居宅サービスは種類が豊富で、訪問介護サービスを受けている人が一番多く、次いで通所介護(デイサービス)、訪問介護、通所リハビリテーションと続きます。

介護予防訪問看護などの介護予防サービスも利用者が増えており、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションなどを活用している人が多いです。

介護給付費も年々増加しています。

和歌山市は高齢者の心身の健康を守り、1人でも多くの高齢者が自立した生活が送れるよう、介護予防や生活支援に力を入れています。

介護予防のための「わかやまシニアエクササイズ」を実施

高齢化の進む和歌山市では、高齢者の自立支援・重度化防止・介護予防に重きを置き、さまざまな介護予防を実施。

すべての高齢者が利用できる一般介護予防事業や、要支援・要介護認定者の心身の健康を維持する介護予防を積極的に普及させています。

事業の一つとして、転倒や骨折予防のために、高齢者が無理なく筋トレや散歩などの運動機能の向上運動が行えるようにサポート。

その一環として和歌山のオリジナル体操である「WAKAYAMAつれもて健康体操」を実施し、週1回以上、複数人が集まって運動できるようにしています。

高齢者の生きがいづくりとして、高齢者の「通いの場」となる自主グループ活動も実施。

各地域の高齢者が集まって運動などの活動をする「わかやまシニアエクササイズ自主グループ」は数も増えており、和歌山市はその活動を支援しています。

また、高齢者の「低栄養」や「閉じこもり」、「口腔機能低下」が問題となっているため、それぞれの問題解決のための講座なども開催しています。

理学療法士による介護予防講座と、体操作業療法士による認知症予防講座と体操、言語聴覚士による嚥下・口腔講座と体操などに参加可能です。

市民ボランティア養成講座も頻繁に実施し、元気な高齢者や地域住民のマンパワーも向上させています。

こういった介護予防や介護予防に関することは健康局の保険医療部「地域包括支援課」が窓口となっており、気軽に相談することができます。

地域包括ケアシステムの「見える化」にも積極的

和歌山市は、高齢者が住み慣れた場所でいきいきと暮らしていけるよう、介護だけでなく福祉や心身の健康、医療などの観点から、多角的に高齢者をケアする地域包括ケアシステムを構築中です。

かかりつけ医や訪問治療、訪問看護の普及などを行う「在宅医療・介護連携事業」、認知症の人とその家族をサポートする「認知症への取り組み」、健康体操の実施やヘルパーによる生活サポートなどを行う「生活支援・介護予防サービスの基盤整備」、サービス付き高齢者向け住宅などの整備を行う「高齢者の居住安定に関わる施策」を実施し、高齢者が住みよい環境を整えています。

また、和歌山市内に設置された15の地域包括支援センターが中心となって、高齢者のあらゆる相談に乗る「総合相談・支援」、地域のケアマネージャーや関係機関との連携、生活力が低下している人に必要な支援をする介護予防ケアマネジメント、高齢者の権利擁護などのサポートを実施。

1人1人が必要なケアをコーディネイトしています。

ケアシステムの「見える化」にも積極的で、地域課題の分析、分析に基づく生活支援などの実行、目標の達成率の確認、結果に基づいた計画の修正を実施。

地域包括ケアシステムが円滑に動くように工夫しています。

地域包括ケアシステムにおける高齢者向けサービスは地域包括支援センターや健康局の保険医療部「地域包括支援課」が窓口となっており、相談は全て無料です。

和歌山市の福祉サービス運営適正化委員会とは?

高齢者から市へ寄せられた相談や苦情の内容は、2017年の調査によると、居宅介護についての相談が最も多く22.2%、次いで訪問介護についての相談が16.7%です。

介護に関する相談をしている人は、高齢者本人が19.4%・家族が22.2%となっており、家族からの相談が多いのが現状です。

どういった相談が多いかを調べた結果、「説明・情報の不足」が最も多く、やはりコミュケーションや情報連携の重要性が浮き彫りになっています。

高齢者が必要なサポートを気持ちよく受けられるようコーディネイトをしているのが「地域包括支援センター」で、高齢者の総合相談窓口となっています。

地域包括支援センターには、主任介護支援専門員・社会福祉士が在籍しており、高齢者やそのご家族のさまざまな相談に対応しています。

介護だけでなく、病気への不安や心の病気、人付き合いやお金にまつわる悩みなどあらゆる相談に乗っており、高齢者虐待防止などの権利擁護に関する相談や支援も行っています。

難しい法律に関することなども相談できるのが魅力です。

また、和歌山市では市民相談センターが窓口となり、交通事故に関する相談や、健康相談、弁護士による法律相談、心配ごと相談など、さまざまな相談を受け付けています。

地域包括支援センターだけでなく、福祉に関する総合的な調整や、高齢者福祉の増進などを司っている福祉局の社会福祉部「高齢者・地域福祉課」も相談窓口になっていますので、何か困ったことがある場合や、「自分の悩みはどこに相談したらよいのか分からない」という場合は、地域包括支援センターや高齢者・地域福祉課に相談すると良いでしょう。