圧倒的な設備と決めの細かいサービスは最高ランクの施設ライフを約束する

銀座・新橋・赤坂・六本木など、名だたる繁華街が存在する港区は、多くの企業が本社を構える区のひとつであり、日本の経済の中心といっても過言ではありません。

そんな港区ですが、現在では生活の場として見直されてきており、人口の流入が多い状態が続いています。

全国的にどの街も人口は減少傾向にあるなかで、港区は将来的にも人口増加が見込まれている稀有な地域です。

そんな港区の老人ホームにおける大きな特徴は、「設備が豪華で、高額な費用を必要とする有料老人ホームが多い」という点です。

港区は全国で一人あたりの課税対象所得額が一番高額で、その額なんと1,127万円。1,000万円を超えている市区町村はほかにありません。

そんな事情もあり、港区では「入居一時金1,000万円超・月額利用料40万円以上」といった施設も珍しくはありません。

その多くは介護付有料老人ホームで、24時間看護サービスなど医療ケアが充実していたり、栄養士による食事の管理が徹底されていたりなど、費用に見合った“セレブ”なサービスが魅力となっています。

もちろんそのような有料老人ホーム以外にも、介護保険の施設サービスである特別養護老人ホームや、介護老人保健施設も存在しています。

港区にはビジネス街=ビル群というイメージが定着していますが、「旧芝離宮恩賜庭園」「有栖川宮記念公園」「三田台公園」など、緑を有する公園も多く存在し、お台場の海と併せて自然にあふれている地区でもあります。

その一方で、飲食店の多さは特筆すべきもので、日本料理店、西洋料理店、焼き肉店、そば店、うどん店、喫茶店の数は全国1位です。

気軽に出歩いて自然に触れ、疲れたら飲食店で少し休んで…といった自由気ままな生活を楽しめるのが、港区の老人ホームに入居するメリットの一つとも言えるでしょう。

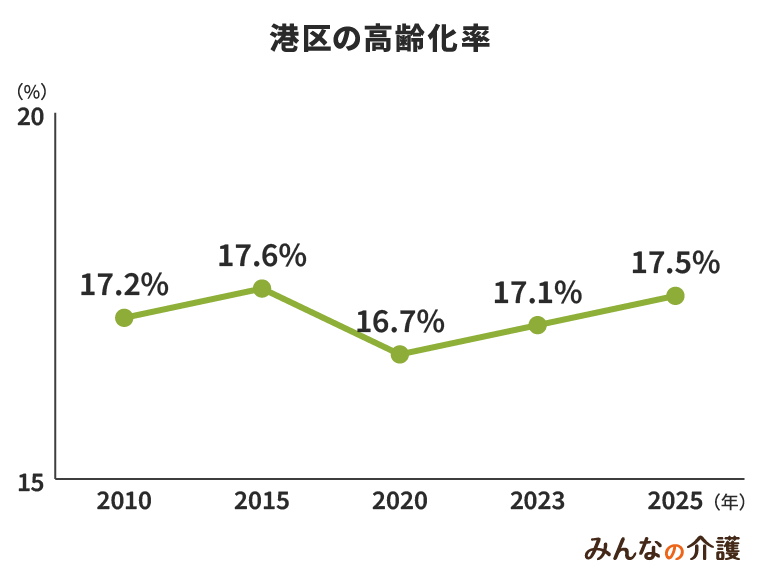

高齢化率は全国平均を大きく下回る17.2%

港区は東京都23区の一で、虎ノ門や新橋などのオフィス街を筆頭に、東京入国管理局や厚生労働省・東京労働局などの公的機関も多く、日本経済の中心地として知られています。

港区は、道幅の広い幹線道路が多数走っているほか、首都高速都心環状線など交通の便が良く、交通の要衝である品川駅を中心に、地下鉄やJR、新幹線などが利用可能。東京都観光汽船や隅田川方面などに向かう水上バスが走っていたりと、”足”に事欠くことはありません。

このような利便性の高さから、港区では1995年位から年々人口が増えており、今後も増え続けると予測されています。

2018年の港区の総人口は、外国人も含めると25万3,639人で、高齢者数は4万3,622人、高齢化率は17.2%、2023年には総人口26万1,615人、高齢者数は4万4,640人、高齢化率は17.1%と高齢者数は増加しているものの、総人口も増加しているため高齢化率がやや減少しました。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

2040年には、高齢者数は6万4,799人に増加。高齢化率は21.4%と高齢化が進む見込みです。

オフィス街が多い港区は、生産人口も多くまだまだ若い街ですが、2023年時点で75歳以上の後期高齢者の数が65歳~74歳までの前期高齢者の数を上回っているため、要支援・要介護認定者の急増に備えています。

増え続ける高齢者に対し、港区は細やかな福祉サービスが提供できるよう、地域包括ケアシステムなどのサポート体制を整備中です。

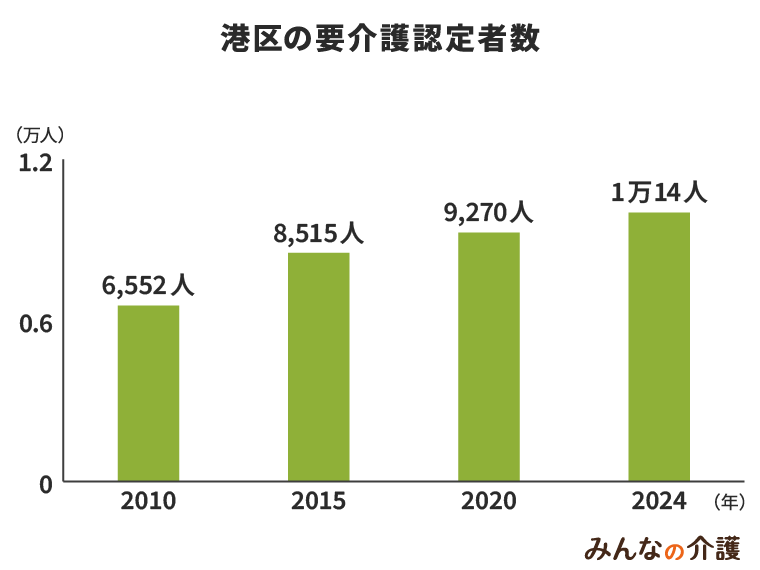

要支援認定者数は年々増加

港区では要支援・要介護認定者も増えており、2017年には9,073人、2024年には1万14人と緩やかに増加しています。

介護保険制度が始まった2000年には要支援・要介護認定者数は3,201人でしたが、24年で約3.1倍に増加しています。

そういった状況のなか、一人暮らしの高齢者や高齢夫婦だけの世帯も増えており、訪問介護や訪問看護など居宅サービスの充実が求められています。

一方、まだまだ訪問看護などの存在を知らない高齢者も多く、港区はサービスの認知度をあげるための活動にも力を入れています。

「急な入院を受け入れてくれる病院」や「24時間対応してもらえる医療サポート」が必要と考えている高齢者は多く、救急病院の増設に加え、介護保険サービスのひとつである『夜間対応型訪問介護』や『定期巡回・随時対応型訪問介護看護』の充実を目指しています。

これらのサービスは、夜間にホームヘルパーなどが高齢者の自宅を定期巡回し、身のまわりの世話を行うサービスで、需要が年々高くなっています。

また、区の調査によると、もの忘れなど認知症のリスクを感じている高齢者の割合が51.0%と半数を超えており、早急な認知症対策が必要とされている状況です。

港区は認知症対応型デイサービスやグループホームなどを充実させるため、介護職員の育成や施設の増設を行っています。

そのほか、デイサービスやショートステイ、通所リハビリテーションなど、居宅サービスと併用できる通所型サービスや特別養護老人ホームなどの施設サービスなど、港区で利用できる介護保険サービスは豊富です。

介護予防事業「みんなと元気塾」を開催

港区では、要介護認定者に「日常的に困っていること」について聞いた結果、「通院や買物、乗り物に乗って外出するのが辛い」と答えた人が多く、外出支援や、運動機能低下を防止する介護予防活動の重要性が浮き彫りになりました。

港区は閉じこもり防止のためにも、高齢者の通い場や居場所づくりなどを積極的に実施。高齢者相談センターに地域交流サロンをつくり、伝統芸能の鑑賞会やカラオケなどのイベントを行っています。

また、運動機能の維持と体力向上のため、介護予防事業「みんなと元気塾」を開催。介護予防総合センターや各地の「いきいきプラザ」などで、「バランストレーニング足腰元気講座」や「短期集中リハビリ講座」などを実施しています。

しかし、「地域活動やスポーツ活動などに月に1~3回ほど参加している」と答えた高齢者は、全体の27.3%。趣味活動や収入のある仕事に参加していると答えた高齢者もいましたが、20%台にとどまり、まだまだ高齢者の外出や社会参加活動は浸透していないのが現状です。

さらに、「介護予防活動に参加したことがない」と答えた高齢者が67.1%となっており、7割近くが健康体操などの介護予防活動に参加していないのが現状。

重度化防止のためにも介護予防は重要なことから、港区は介護予防活動の普及に努めています。

低料金で家事代行を行う「高齢者家事援助サービス」も実施

港区では、地域包括ケアシステムを構築し、高齢者が気軽にサポートを受けられる環境を作ろうとしています。

実際に行っているサポートは生活援助となるサービスが多く、電磁調理器などの日常生活用具給付や、配食サービス、紙おむつ給付・おむつ代の助成、寝具乾燥等消毒などがあります。

「おむすびサービス」は有料ではありますが、格安での掃除や買物といった家事代行や、通院介助などを実施。「高齢者家事援助サービス」では、さらに低料金で家事代行をしてもらえるのが魅力です。

また、「東京都シルバーパス制度」や「港区コミュニティバス乗車券の支給」、寝たきりや車椅子などの高齢者を移送する「福祉キャブ(リフト付自動車)の運行」などを通し、高齢者の外出を推進。「高齢者通院支援サービス」では通院のサポートもしています。

特に「東京都シルバーパス」は、東京都全体で行っている福祉サービスで、東京都内のさまざまな乗り物に乗れるパスが格安で購入できるため利用者が多いようです。

さらに、無料入浴券の給付、はり・マッサージサービス、高齢者会食サービス、介護家族の会などを実施し、外出の楽しみや社会での居場所づくりを推進中。自宅介護を行う家族のフォローもしています。

港区では、他の市区町村と同様に、認知症高齢者も増えており、認知症高齢者介護家族支援事業にも注力。認知症サポーター養成講座を開催したり、高齢者徘徊探索支援ネットワークを構築したりしています。

港区の福祉サービス運営適正化委員会とは?

港区社会福祉協議会では、弁護士による福祉専門相談を開催。高齢者や障がい者の権利侵害や、財産管理についての相談ができます。

港区の地域包括支援センターでは、「ふれあい相談室」を開催していますし、「ふれあい相談員」が高齢者宅を訪問し、困りごとや悩みごとに耳を傾けます。

高齢者本人だけでなく、地域住民も相談できるのが魅力で、「お隣のおばあちゃんの家、郵便物が溜まっていておかしい」「夜でも雨の日でも洗濯ものが干したままで心配」といった相談ができます。

「高齢者相談センター」では「ふれあい相談室」だけでなく、電話などで高齢者の相談に対応しており、介護だけでなく福祉サービスや生活、お金、人間関係など、あらゆる相談が可能。

しかし高齢者アンケートによると、相談できるサービスを利用したことがある人は全体の約20%にとどまっており、まだまだ周知度は低いようです。

さらに高齢者相談センターでは、認知症などで福祉サービスなどの申し込みや金銭管理ができなくなった人に代わり、代理で申し込みや管理を行う「成年後見制度」も実施していますが、こちらも周知度は高くないのが現状です。

港区内ではこのほかにも、健康相談やプロの司法書士による法律相談、社会保険労務士による国民年金相談など、専門的な相談も実施中。相談窓口がわからない場合は、区役所の総合受付が案内をしてくれます。

このように、港区ではさまざまな相談を実施していますので、あまり気負いせず、気軽に問い合わせしてみると良さそうですね。