千代田区は東京駅や皇居のある町。神田の古本屋街も有名

千代田区は東京都の東京23区の一つで、1947年に神田区と麹町区が合併し発足しました。

一橋大学や明治大学、法政大学など学校が多い文教地区で、神保町に広がる書店街は「神田の古本屋街」として全国的に有名です。

東京23区のほぼ中央に位置する町で、区の中心には皇居があり、区域の約15%が緑豊かな皇居の敷地です。

千代田区の境界線は、「江戸城」の外濠の内側ラインと概ね一致しており、区域はちょうど城址にあたります。

千代田区のエリアは昔、徳川幕府の本拠地で、明治維新後も大名屋敷跡に官庁街が開設され、ずっと日本の政治の中心地となってきた場所。

利根川、荒川や多摩川の河口部に近く、日比谷入江もあったため、昔から水運の中心でもありました。

現在の千代田区は、「大手町」や「丸の内」といったオフィス街や、官庁街や警視庁本庁舎が設置された「霞が関」、国会議事堂や自民党本部などがある「永田町」などが広がるエリアで、政治や経済においても日本の中心的存在です。

東京駅も千代田区にあり、横須賀線や山手線、京浜東北線などに加え、東海道新幹線なども通っており、多彩な交通網が整備されています。

千代田区は、政治や経済のイメージが強い反面民家も多く、日比谷公園、駿河台日本大学病院や三井記念病院、東京逓信病院等の医療機関、大型百貨店、図書館などなど、生活に必要な施設が充実しています。

介護付き有料老人ホームやグループホームなどのシニア用の住まいも少しずつ増えており、最近は駅のすぐ近くにも誕生しました。

介護付き有料老人ホームは高級系が多く、24時間看護士常駐のホームや、夫婦入居可能なホームなどがあるのでおすすめです。

千代田区では数十年前から高齢者人口が微増傾向

日本の政治・経済の中心地として知られる千代田区。都内中心部の空洞化が始まった昭和半ばから、区内の人口は減少傾向に入りました。

一方で時代が平成に変わると住宅整備事業などが開始され、現在まで人口の増加が続き、生産年齢人口が増加に転じたことから、年少者の人口も徐々に増加に向かっています。

千代田区内の高齢者人口については、数十年前から微増傾向が止まっていません。

区内の高齢者人口は、2009年に9,000人超え、その5年後の2014年に1万人を突破しました。2023年には1万1,344人となっています。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

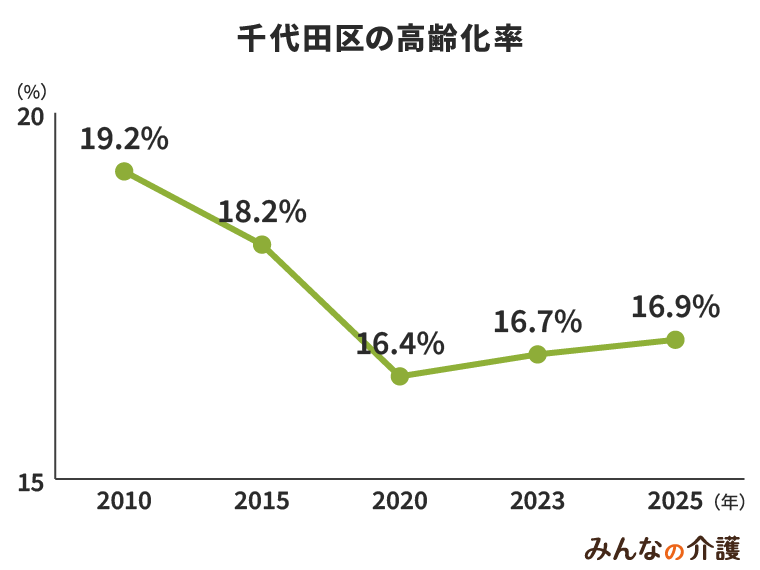

とはいえ、区内の人口に占める高齢者の割合については、今世紀に入ってから減少に転じています。

1990年代半ばから10年もの間、高齢化率は20%を上回っていましたが、2006年に20%未満を記録してからゆっくりと減少しています。2023年には16.7%となっています。

区内で高齢者の増加が顕著なのは麹町と神田で、どちらの地域も昔から定住している世帯が多いという共通点があります。

今後は緩やかに高齢化が進んでいく予測で、2035年には18.3%、2040年には20.3%となる見込みです。

また、高齢化率が減っているとはいえ、要支援・要介護認定を受けた高齢者の人数は増加していますが、その傾向は2010年代に入ってから顕著になりました。

特に要支援認定者の増加が目立っており、この実態に合わせた介護政策が望まれています。

千代田区の介護給付費は37億円を超える

高齢化率は伸びていないものの、区内の高齢者人口は増加が止まっておらず、その状況に比例して介護給付費も少しずつ増加しています。

2013年の資料を調べると、千代田区の介護給付費は33億円に到達。2022年には37億円を突破しました。人気が高い居宅サービスに関しては、総額のおよそ60%に達していました。

介護給付費はこれからも増加する試算であと数年のうちには50億円前後に到達するものとみられており、介護保険サービス利用者の負担は今後重くなっていく見込みです。

そのため2015年から、区では介護保険サービス利用者の負担を軽減する政策を独自で進めています。

所得の総額が160万円を超える場合は、自己負担額が1割から2割に上がるのですが、所得に限りがある場合これは重荷となります。

そこで千代田区では、基準所得額の2割増しまでの所得しか得ていない世帯に対して、負担額を一定の割合で助成する政策を実行に移しました。

居宅介護サービスの利用状況は、要介護度が軽い高齢者が訪問介護をよく利用しており、要支援1と要支援2の認定者だけで、全利用者の約6割に達しています。

その一方、訪問入浴介護の利用者は要介護5の認定者が目立ち、全体の2割を超えているほど。要介護度が進むと、医療に近いサービスを選択する傾向があると考えられます。

心地よく眠れる環境を提供する「寝具乾燥サービス」も実施

千代田区には、介護予防に役立つサービスを多数施行してきた実績があり、その独自性の高さから、メディアから注目されることもしばしばあります。

例えば「健康マージャン」は、利用者が楽しみながら参加できる介護予防サービスの典型と呼べるでしょう。

マージャンは、日本ではよく普及しており、皆で楽しめるゲームです。頭をよく使うという特徴から、区内では高齢者の介護予防への利用が推奨されてきました。

2016年の10月には、九段下のホテルグランドパレスで「第1回千代田区いきいき健康マージャン交流祭」が華々しく開催され、このときは100名近い参加者を集めることに成功しています。

在宅療養者のために考案されたサービスも、独自性の高いものが多いようです。

「訪問理美容サービス」は、要介護3以上で散髪に行けない高齢者のために、理容師や美容師が訪問して調髪などのサービスを提供するというもの。

要介護3以上となると、寝たきりとなっていることが多いですが、そのような区民のために、心地よく眠れる環境を提供する「寝具乾燥サービス」が行われています。

在宅療養者が必要とする品物を提供するサービスも行われ、そのなかには紙おむつを要介護者へ毎週配達するサービスや、体調が急変したときに医療情報の伝達ができる「救急医療情報キット」を無料で提供するサービスがあります。

千代田区では高齢者の見守り体制の充実化を進めている

千代田区の第6期介護計画では、地域包括ケアシステムの実現のために7つの基本目標を掲げることが記載されています。

1番目の目標は、「医療と介護の連携」で各地域で申し分のないケアサービスを提供できる体制を築くことが目標となっています。

2番目の目標は、「生活支援サービスの強化」で、民間事業者やNPO、ボランティアや社会福祉法人などと次々に手を組み、各地域の高齢者の生活環境を最適化するための体制をつくっていきます。

3番目の目標は、「認知症施策の推進」で、認知症の発症者へのサポートだけにとどまらず、その家族への援助も重視し、認知症の予防にも並行して取り組みます。

4番目の目標は、「介護予防・健康づくりの総合的な推進」で、介護予防は粘り強く取り組むことで成果がもたらされるものという信念のもと、高齢者が介護予防に挑戦しやすくなる仕組みを目指します。

5番目の目標は、「高齢者が安心して暮らせる基盤整備の推進」で、高齢者が欲する幅広いサービスを、必要なときにすぐさま必要なサービスが受けられるよう基盤を築きます。

6番目の目標は、「介護人材の育成と家族介護者の支援の推進」で、介護サービスに携わる人材の育成と、要介護者の近親者の負担を減らす政策を目指します。

7番目の目標は、「高齢者見守り体制の充実化」で、高齢者の安全確保のために、各地域の住民や機関が密接に協力する体制を築きます。

このほか、地域包括ケアシステムの一環で「千代田区高齢者退院支援制度」が考え出されています。

これは、退院を控えた高齢者が、自宅で安全に療養するためのサポート体制を目指す活動。区が地域包括支援センターと協力して、退院する高齢者が介護・医療サービスを適切に受けられるよう働きかけていきます。

千代田区の福祉サービス運営適正化委員会とは?

千代田区では、日常生活に関して悩みを持つ区民を救うための相談窓口をたくさん設けており、介護を必要とする高齢者のために設けられた窓口も豊富です。

現在は「高齢者総合サポートセンター」や「高齢者あんしんセンター」に総合的な相談窓口を開設。健康に関する悩み持つ高齢者は昔から多いですが、「高齢者活動センター」に連絡すると、専門的なアドバイスを受けることができます。

介護が原因で精神的に追い詰められている区民や、虐待や家族間の問題については、「高齢者総合サポートセンター」内にカウンセリングを行う部署を設けて対処してきました。

ちなみに医療相談については、高齢者を含めたすべての区民の相談を受け付ける窓口が存在します。この窓口は、千代田保健所地域保健課の内部に設置されています。

高齢者にとって、年金の問題も切実なもの。区には、国民年金に関する悩みを専門に受け付ける窓口もあります。保健福祉部保険年金課または千代田年金事務所で対応しています。

自力で財産の管理などができなくなった場合は、成年後見制度について相談できる窓口を利用すると良いでしょう。

「千代田区社会福祉協議会ちよだ成年後見センター」や「高齢者総合サポートセンター」で相談に応じています。

また、区役所2会談の区民相談室では、毎月第2木曜日に司法書士を招いて、成年後見制度をはじめとした数々の法律相談を持ち込める機会を提供しています。