東京や神奈川に比べると、低額な老人ホームも多い

2010年以降、特定施設(介護付有料老人ホーム)の建設認可が下りたため、老人ホームなどの介護施設の開設ラッシュが続いている埼玉県。その背景には、急激な高齢化の波があります。

高度成長期から、都市部を中心にニュータウンや団地が建設されてきた過去があり、団塊の世代の高齢化に伴った老人ホーム不足は確実。そのため、あらゆる種類の介護施設の増床が急務となっているのです。

費用面を見てみると、入居一時金は安いところで0円、相場として80万円程度が一般的ですが、1,000万円を超えるような高級な老人ホームも存在します。

また、月額利用料も15~17万円ほどが相場で、東京や神奈川など関東の他の都県と比べても比較的安いのが大きな魅力です。

ちなみに埼玉県は、比較的安定した気候の関東部において、冬は全体的に冷え込み、氷点下を記録する地域もありますが、夏場は熊谷や越谷などに代表されるように国内でも有数の猛暑となり、毎年のように40℃近い気温が観測されているほど。入居を考える際には利用者の体調面を充分に考慮したいところです。

埼玉県の高齢者数は2030年には200万人を超えるとの推計

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

埼玉県における高齢者人口の推移を見ると、1990年時点では53万人でしたが、2000年に89万人、2005年に116万人、2010年に147万人、2015年に179万人、2023年には197万人と急速に増加しています。

今後、増加率は低くなるものの、2030年には208万人、2040年には231万人と増加しながら推移する見込みです。

高齢者人口が増える一方で、0~14歳人口、15~64歳人口ともに減少傾向が進んでいます。

15~64歳人口は、2000年の501万人をピークに減少が始まり、2010年には475万人、2015年には451万人、2023年には454万人と推移。2030年には408万人にまで減少すると見られています。

0~14歳人口も減少傾向が続き、1990年時点では120万人でしたが、2005年には99万人、2015年には91万人、2023年には86万人となっています。

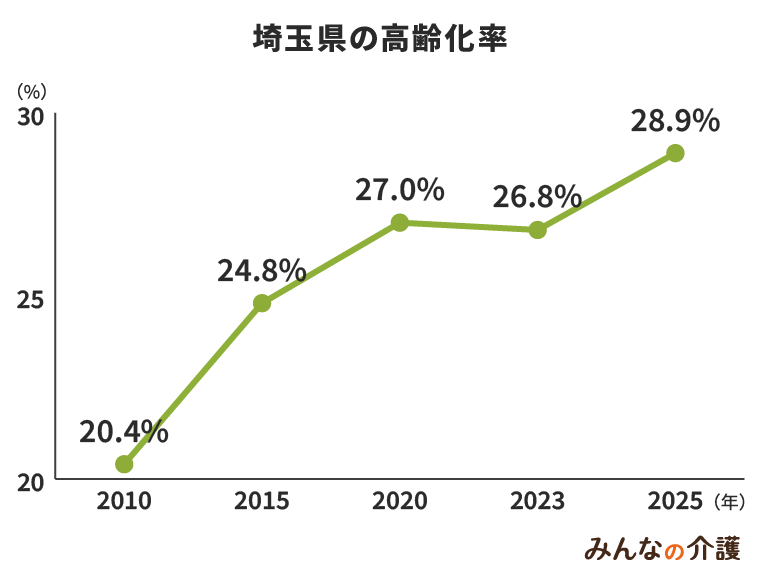

総人口に占める0~14歳人口、15~64歳人口が減っている一方、高齢者人口は増え続け、高齢化率は年々上昇。1990年当時の高齢化率は8.3%と一桁台だったのですが、2000年に12.8%、2010年に20.4%、2015年には24.8%、2023年には26.8%と急速に上がっています。

埼玉県の高齢者人口の割合は、同時期の全国平均と比べると、2000年代は全国平均よりも4ポイント近く低い状況が続いていましたが、2010年代に入ると全国との差が徐々に縮まり、2015年、2023年には全国平均より2ポイントほど低いという状況になっています。

県の高齢化率は今後も上昇するとみられ、2030年には28.9%、2040年には33.3%と推移する見込みです。

高齢者人口の推移の内訳をみると、特に増加が著しいのが後期高齢者(75歳以上)の人口です。2020年までは前期高齢者(65~74歳)が高齢者人口の過半数を占めていましたが、その後は後期高齢者人口の割合が年々増加しています。

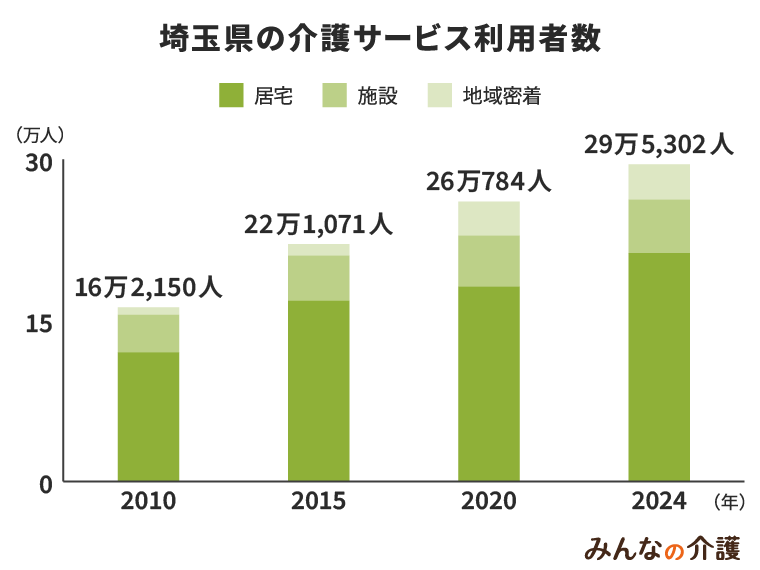

2024年時点では介護サービス利用の72%を居宅サービスが占める

埼玉県の介護保険サービスの利用者数は、居宅サービス9万6,000人、施設サービス2万9,000人、地域密着型サービス5,000人だった2006年時点と比べ、2013年には15万人、3万9,000人、9,000人と推移、2024年には21万2,714人、4万9,936人、3万2,652人と増加しています。

利用者総数は約29万5,302人ですが、全体の約72%を居宅サービスの割合が占め、施設サービスは約17%、地域密着型サービスは約11%という状況です。

介護保険サービス利用者数の増加要因となっているのが、要介護認定者数の増加。2000年当時は10万人に満たない数でしたが、2005年には15万人、2010年には20万人を突破し、2013年には24万人、2024年には34万人に達し、2000年から2024年にかけて、約24万人も増加したことになります。

埼玉県の介護予防は「ご近所型介護予防」で独自の施策を行う

埼玉県では、高齢者が介護予防をより身近に感じてもらうべく「ご近所型介護予防」という独自の介護予防体制を構築、推進しています。

①高齢者が自宅の近くの場所で、②近隣住民がお互いに協力し合って運営し、③効果が検証されている介護予防体操に取り組む、というのがその特徴です。

体操による直接的な身体機能の向上効果に加えて、「通える範囲」で行うことで高齢者の外出機会を増やし、「近隣住民がお互いに協力し合って運営」することで会話を促進、社会参加の意欲を高めることもできます。

特に一人暮らしの高齢者の方にとっては、近隣の同世代の人に出会い、話をする絶好の機会になり、日々の生活を豊かにすることができます。

ご近所型介護予防を実践するためのプロセスとしては、まず近隣住民によってグループ作りをする必要がありますが、直接、近所の知人・友人を誘う場合もあれば、回覧板や町内会の会合で仲間を募る場合もあるようです。

ある程度人数がそろったら、次は会場の確保。自治会館や集会場、小学校の空き教室に加え、神社の社務所や医療機関の会議室など、地域内の集まれる場所ならどこでも構わないようです。個人宅や自宅のガレージで行われる例もあります。

人数、場所が定まったら、会場の鍵を開ける人、椅子やおもりなど体操で使う小道具を用意する人、新たに加わった人への指導を行う人、といった各種の役割を担う人をグループ内で決めていきます。

こうした地域グループの立ち上げに際しては、埼玉県理学療法士会による「リハビリテーション専門職立ち上げ支援」が適用。リハビリ専門職がアドバイザーとして派遣され、通いの場の立ち上げと運営支援を行ってくれます。

一人暮らしや要介護の高齢者を支える埼玉県の地域包括ケアシステム

埼玉県では、高齢者が一人暮らしや要介護状態になっても、安心・安全な環境で地域内に住み続けられるよう「地域包括ケアシステム」の整備を進めています。

県では主に①在宅サービス、②地域生活をサポートする体制の整備、③介護予防、④認知症対策、⑤住み替え先となる住まい、の5つの分野において、さまざまな施策を行っています。

埼玉県の地域包括ケアシステムにおける5つのポイントは以下の通りです。

- 在宅サービス…24時間体制で訪問介護及び訪問看護サービスを提供する定期巡回・随時対応サービスの整備、グループホームや小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスの体制強化など。

- 地域生活をサポートする体制づくり…市町村及び地域包括支援センターが開催する「地域ケア会議」の質を高めるための支援、地域包括支援センターの機能の向上(職員の研修をより充実)、医療(在宅診療)と介護の連携の強化、NPOや民間企業など多様な主体が参画する生活支援サービス体制の整備など。

- 介護予防…厚労省が主導する「介護予防・日常生活支援総合事業」に基づく介護予防事業の推進、地域のリハビリテーション力の向上など。

- 認知症対策…認知症理解の普及啓発、認知症を介護する家族への支援、早期発見及び早期治療を行える体制づくり、「認知症初期集中支援チーム」の設置の促進、若年性認知症患者へのサポート、権利擁護体制の強化、俳諧高齢者への対策(「埼玉県俳諧高齢者等SOSネットワーク」の整備、見守り体制づくり)、虐待の防止(高齢者虐待対応専門員の育成、市町村の相談体制の充実化)など。

- 住み替え先となる住まい…サービス付き高齢者住宅の供給戸数の充実化、公営住宅に高齢者向け施設を併設、「埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度」に基づく入居サポートなど。

「彩の国すこやかプラザ」で福祉サービスの相談を受け付けている

介護保険サービスを利用した結果、「契約した際に言われたものと、実際のサービス内容が違う」などの不満や疑念を抱いた場合、埼玉県運営適正化委員会が訴えを受け付け、問題解決に向けて調査や助言、あっせん等を行ってくれます。

福祉サービスの利用に関する苦情は、サービスを提供している事業者に直接訴え出て解決を図るのが本来の姿。事業者の方でも第三者委員からなる苦情対応の体制が整えられていることが多く、その段階で問題が解決されている事例も多々あります。

しかし、事業者に直接苦情を訴えるのは気が進まないということもあり、訴えて話し合いをしたものの納得できないということが多いのも事実。その場合、苦情の訴え先として運営適正化委員会という選択肢が浮上します。

埼玉県の運営適正化適正化委員会の事務局は、浦和区針ヶ谷の「彩の国すこやかプラザ」の1階にあります。相談方法は事務局への訪問、手紙、電話などで受け付けています(直接訪問する場合は、事前に電話で連絡して下さい)。

相談受付時間は、平日の午前9時~午後4時まで。匿名での相談もできるので、「お世話になっている事業所や老人ホームに自分から苦情を言うのは気が引ける」という人も、安心して相談できます。