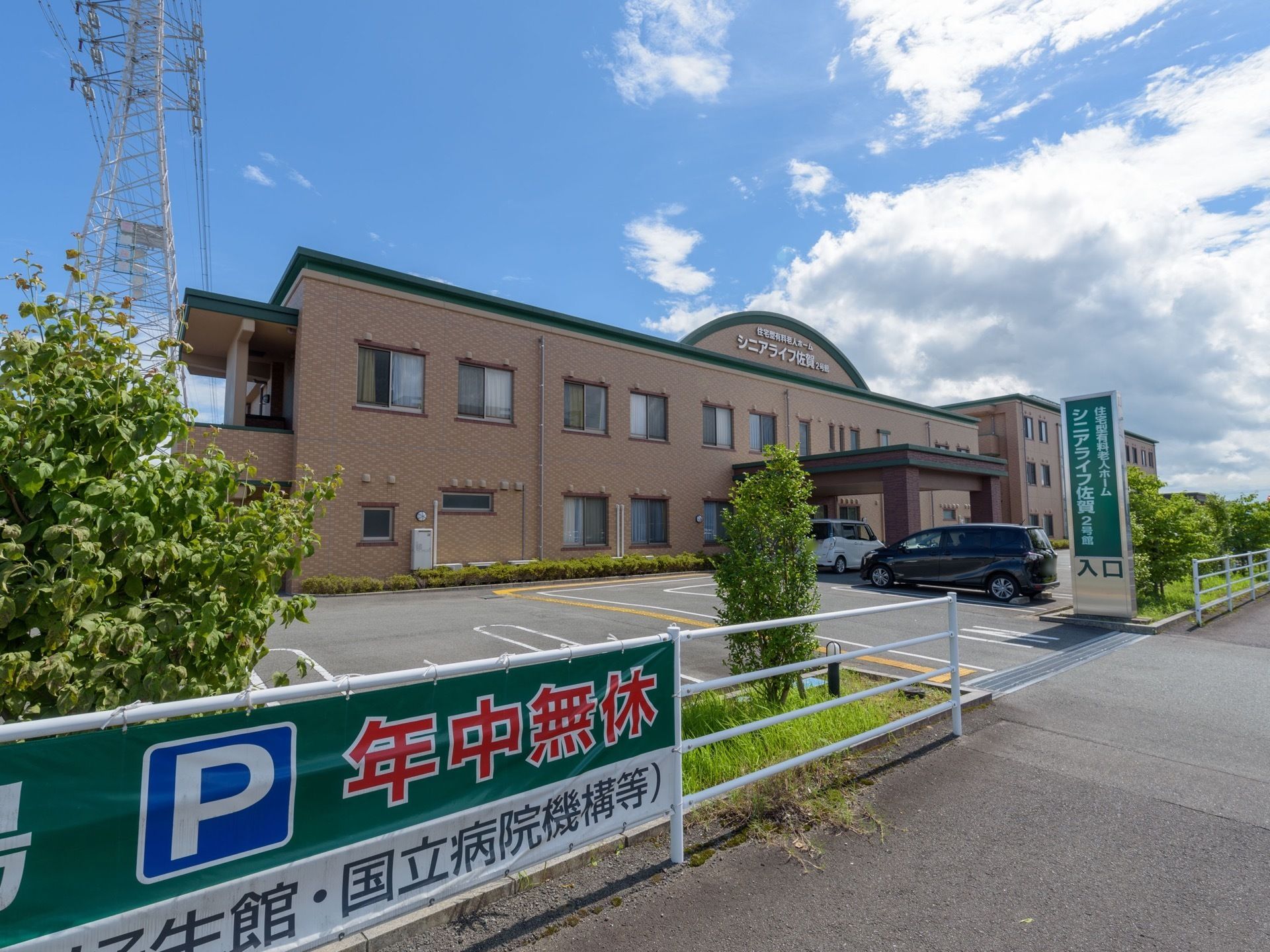

入居一時金不要の有料老人ホームが多数

佐賀市は佐賀県の県庁所在地であり、敷地は県内を南北に縦断する形で広がっています。

有明海から脊振山地までの変化に富んだ自然環境が印象的な一方、市内南部には平坦な土地が多く住宅地や商業地区などが集中しています。

農業・漁業・工業・商業と多種多様な産業が発達してきた土地ですが、史跡や景勝地を活用した観光業にも力を入れています。

「精霊流し」など、伝統色の濃い祭事が多いのが魅力です。

佐賀市は、交通インフラの整備が絶え間なく繰り返されてきた都市のひとつです。

鉄道は「JR唐津線」と「長崎本線」が通っていますが、市民の移動手段の中心は自家用車です。

市内では、長崎自動車道が一番重視される道路ですが、有明海沿岸道路や佐賀唐津道路の開発も進んでいます。

車両通行で市民の生活が成り立っている都市として、バスやタクシーの営業はとてもさかんです。

「市営バス」を筆頭に、「昭和バス」「祐徳バス」「西鉄バス」などの運営会社が、多数の路線を運行しています。

そして、国際空港である「佐賀空港」があるため、国内遠方や海外への移動も難しくありません。

市内の人口は1990年代にピークを迎え、その後は徐々に低下が進み、2000年代後半には約四半世紀ぶりに24万人を割りました。

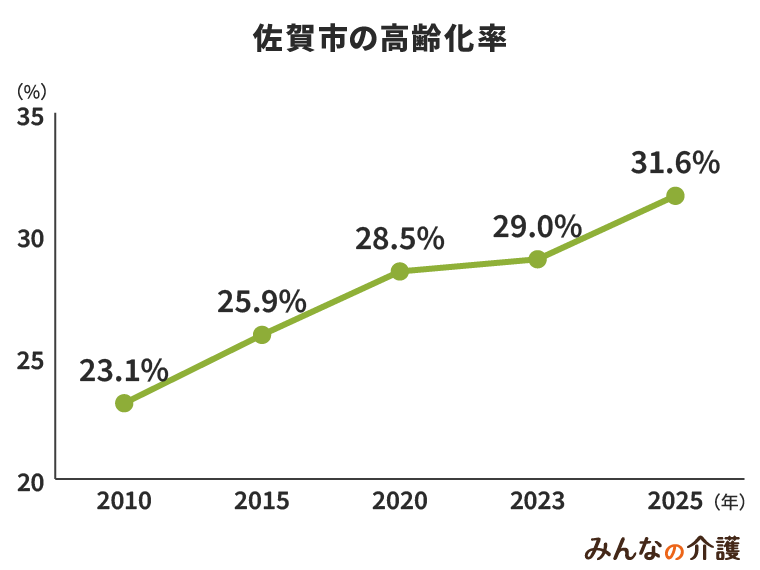

市内の高齢化率は2023年の段階で29.0%でしたが、県内では比較的穏やかな数字であり、全国平均の29.1%も下回っています。

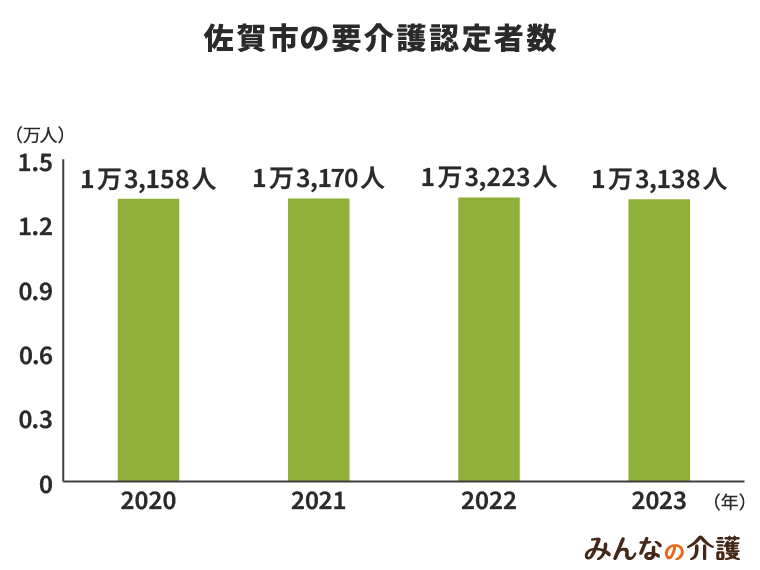

とはいえ、要介護認定者は1万人の大台に乗っており、ケアサービスの需要は年々上昇しています。

近年は、要介護度が高い高齢者は微減傾向にあるものの、ケアサービスの人材は不足しがちで、経験豊富な介護スタッフの育成などが待ち望まれています。

その期待に応じるべく、介護施設の建設やサービス見直しが逐次行われており、この数年はグループホームや療養病床、老人保健施設などの増加がやや目立ちます。

住宅型有料老人ホームや介護付き有料老人ホームについては、事業者によって運営体制はまちまちですが、入居一時金がかからなかったり月額使用料が格段に安かったりと、費用面で優れている施設が存在しています。

2023年には高齢化率が28.9%を突破

佐賀市は県内で一番人口が多い街であり、「佐賀空港」や「JR九州」「長崎自動車道」などの交通機関が比較的充実しているため、佐賀県の経済や行政の中心地でもあります。

毎年開催されている「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」が有名で、フェスタ中は美しい気球を見物するために大勢の観光客が訪れます。

また、「古湯温泉」や「熊の川温泉」など、温泉ファンにも人気のある名湯に恵まれており、観光資源が豊富です。

そんな佐賀市の人口は、0~14歳までの年少人口や生産年齢人口は年々減少し、高齢者人口は増加中です。

2023年の総人口は22万9,427人で、65歳以上の高齢者は6万6,413人。

高齢化率は28.9%となっており、上昇し続けています。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

佐賀市の人口推計によると、今後も総人口は減少の一途をたどり、高齢者は増えるようです。

全国では、2025年に高齢化率が30%を超え、5人に1人が75歳以上の後期高齢者となると推測されています。

佐賀市でも高齢化率が上昇しており、2010年には23.1%だった高齢化率は、2025年には31.6%になるとされています。

在宅介護を余儀なくされる家庭が増えることが危惧されており、佐賀市は介護施設の増設や、在宅介護支援などを積極的に行っていけるように支援体制を構築中です。

佐賀市では居宅サービスの需要が最も高い

佐賀市では、介護保険サービスの要支援・要介護認定者はここ数年1万3,000人台に落ち着いており、横ばい傾向にあります。

また、介助や介護を受けている高齢者は、要支援者の中で63.8%、要介護者の中で92.9%となっており、要介護認定を受けた人は、ほぼ介助や介護を受けている状態です。

介助や介護が必要になった原因としては、要支援者は「骨折・転倒」が28.7%と一番多く、要介護者は「アルツハイマー病などによる認知症」が50.9%で最多。

転倒や認知症の予防の重要性が浮き彫りになっています。

佐賀市では、高齢者数の増加とともに高齢者の老齢化が深刻です。

団塊の世代がすべて75歳となる2025年には、後期高齢者数が高齢者全体の55%を超えると予測されています。

年齢別にみると、要支援者は85歳以上が46.1%、要介護者は85歳以上が59.1%。

高齢であるほど、認定者が増えることがわかっています。

後期高齢者が増えている状況のなかで、佐賀市は介護予防活動や福祉サービスの普及に努めています。

佐賀市では、特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用する高齢者もいますが、自宅で暮らす高齢者が最も多く、居宅サービスの需要が一番高いです。

なかでも、デイサービス(通所介護)や訪問介護、通所リハビリテーションは、要支援・要介護認定者どちらも利用者が多く、さらなる充実が求められています。

足腰を鍛える「街なか元気アップ教室」では高齢者の健康を促進

生きがいや、社会での居場所があり、外出をこまめにしている人の方が、要介護状態や認知症になりにくいという調査結果が出ています。

しかし佐賀市では、足腰などの痛みや病気で外出を控えている高齢者が多いことが、高齢者向けのアンケートでわかりました。

特に、要支援者の半数以上が外出を控えていると答えており、介護予防や外出支援の必要性が浮き彫りになっています。

そのため、市では介護予防活動や趣味活動を行う老人クラブや、ボランティア活動を行うグループを支援。

高齢者の就労も支援していますし、自主的に介護予防活動を行う市民グループもサポートしています。

病気や怪我が要支援・要介護状態の原因となっていることから、高齢者向けの予防接種や健康診査を実施。

病気の予防や早期発見に繋がっています。

服薬や通院をしている高齢者も多く、病気予防講座や、健康維持のための講座を行い、病気や介護を予防しています。

介護予防のためには、筋力アップや脳トレなどが必要であるため、健康体操や口腔機能の維持体操、栄養指導などを行う「センター版元気アップ教室」や「地域版元気アップ教室」を開催。

足腰を鍛える「街なか元気アップ教室」では、参加者全員で買物に行くため、買物支援にもなっています。

さらに、認知症予防にも繋がる「脳いきいき健康塾」や「脳若教室」なども実施。

地域の公民館などで介護予防活動を行い、佐賀市全体で健康寿命を延ばす取り組みを行っています。

バリアフリー化工事を助成する「シルバーハウジング」を実施

高齢者が住み慣れた場所で快適に生きていくためには、周りの切れ目のないサポートが必要です。

コンスタントなサポートを実現するために、佐賀市は地域全体で高齢者を見守る地域包括ケアシステムを構築しています。

2017年の調査では、在宅高齢者が高齢者人口の88.0%を占めていることがわかりました。

在宅高齢者のなかで、一人暮らしの高齢者は16.5%、高齢夫婦世帯も含めた「高齢者のみの世帯」は33.5%となっており、約3人に1人は高齢者だけで暮らしています。

そのため、自宅での生活をサポートする福祉サービスは需要が高く、佐賀市はサービスの質の向上や、福祉スタッフの増員を急いでいます。

特に日常生活用具給付、紙おむつなどの介護用品支給といった生活に密着したサービス、孤独死などを防ぐ安否確認事業などを推進中です。

佐賀市の高齢者は持ち家の割合が高く、高齢者の過半数が自宅を所有しています。

そのため、自宅のバリアフリー化工事を助成する「シルバーハウジング」や、介護保険サービスの「住宅改修」なども需要が高くなっています。

また、高齢者の介護予防、孤立化防止のためにも、外出支援を実施。

あん摩、はり、きゅうなどの施術券を交付し、高齢者の外出場所の確保や健康維持活動などをサポート。

高齢者バス優待乗車券購入助成事業では、高齢者が格安でバスに乗れるようにしています。

そのほかにも、高齢者だけでなく介護をする家族や、地域住民などへのフォローも実施。

地域全体での幸せを実現しようとしています。

佐賀市の福祉サービス運営適正化委員会とは?

佐賀市では、高齢者の悩みに対応する相談窓口があります。

佐賀県社会福祉協議会が行っている「福祉サービス利用援助事業」では、認知症などで判断能力が低下している人を対象に、福祉サービスの利用手続き代行や、利用料の支払い・金銭管理の代行サービスを実施。

書類や通帳などの預かりサービスも行っており、金銭や貴重品、手続きに関する相談ができます。

病院や社会福祉施設に入院している人も利用可能です。

また、「高齢者サロン」では、レクリエーションや遊具の無料貸出などを実施。

市内約160ヵ所に設置されており、サロンでの活動や遊具のレンタルに関することなら、何でも相談可能です。

そして、佐賀市高齢者見守りネットワーク事業「おたっしゃ見守りネット」では、民生児童委員や自治会だけでなく、医療機関や商店なども見守りの輪に参加し、高齢者のさりげない手助けを行っています。

「あのおばあちゃん、様子がおかしい…大丈夫かしら?」と気になる高齢者がいれば、「おたっしゃ本舗」に連絡するとスタッフが問題解決に向けて動くシステムです。

連絡は匿名でできるので、直接的に問題に関わらずに済みます。

くわえて、佐賀市の「ものわすれ・認知症相談室」では、もの忘れや認知症についての相談が可能。

「在宅介護支援センター」では、高齢者の介護や看護などに関する相談を24時間受け付けています。

「成年後見制度個別相談」では、財産管理や人権に関する相談に対応。

「認知症の母の土地を売りたい」といった家族からの相談も可能です。