施設数の多さは随一!費用面の選択肢が幅広いのも嬉しい

日本の首都・東京に次ぐ第2の都市として、大阪市は世界的にも有名。

大阪市を中心として大阪都市圏、京阪神大都市圏が形成されており、2019年の市内における総生産は実に21兆1,000億円にも上ります。

これは、香港やシンガポールの総生産をも上回る数字であり、いかに優れた経済機能を持っているかがわかります。

大阪市は老人ホームが集中している都市であり、さまざまな施設、さまざまな費用面から入居先を選ぶことが可能。

介護保険の施設サービスである特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の3つはもちろん、介護付・住宅型の各有料老人ホームやグループホーム、高齢者住宅サービス付き高齢者向け住宅にケアハウスと、高齢者用の入居施設はすべての種類がそろっています。

また、利用料に関しても千差万別。

高価格帯のところから低額で利用できるところ、また、設備の豪華さや食事の充実度、医療・看護ケアの体制といったファクターによって価格は変動していきます。

すべてを合わせると数百カ所もあるため、種類・費用面において希望の条件に見合った施設が必ず見つかるでしょう。

近畿地方というだけでなく、大阪市は日本における経済、文化、そして交通の中心都市。

市内には24の区がありますが、そこには大なり小なり商店街があり、飲食店や日用品店、ショッピングセンターなどが軒を連ねます。

一方で緑地や神社仏閣もたくさんあり、高齢者が生活するにあたって困るようなことは一切ないと言っても過言ではありません。

大阪府だけでなく、近隣県在住の高齢者も、大阪市の老人ホームに入居することを検討する価値は充分にあるでしょう。

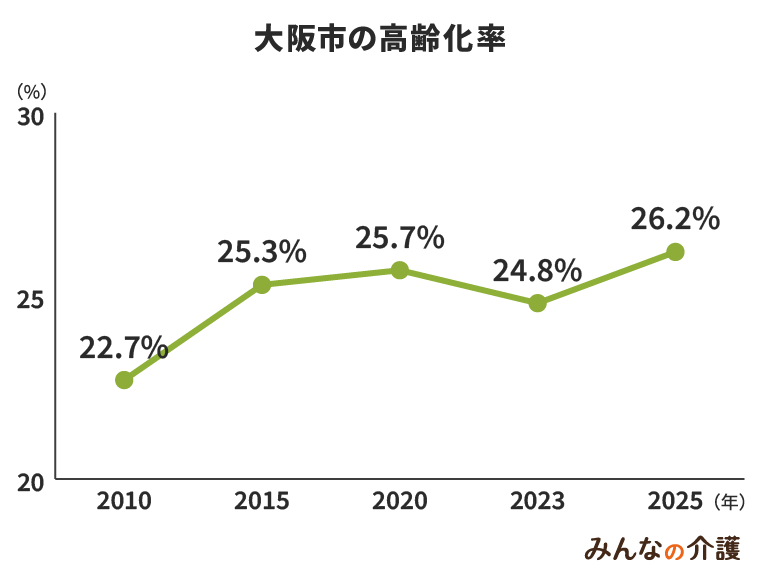

大阪市の高齢者人口は横ばい、総人口は減少の見込み

大阪市の人口は、年々増加しており、2012年には268万人、2023年には274万1,587人まで増加しています。

将来的には減少すると見られていますが、現時点では減少は見られません。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

高齢者(65歳以上)人口については2015年度まで増加傾向が続き、2000年度には49万人程でしたが、2014年度には66万人にまで増加。

ただその後はほぼ横ばいの状況が続いていき、2023年には67万8,989人でした。

一方の高齢化率は上昇をし続ける模様。

総人口も増加していますが、高齢者人口が総人口を上回るペースで増加しているためです。

17.6%だった2000年度の高齢化率は、2023年には24.8%となりました。2040年までには30%を超える見込みです。

2023年の全国平均は29.0%のため、大阪市の高齢化率は日本全体の平均値よりも低い値で推移していくと考えられます。

大阪市の高齢者人口において注目すべきは、後期高齢者(75歳以上)の割合の増加傾向。

2012年度は前期高齢者(65~74歳)の人口数は32万人、後期高齢者の人口数は29万人でした。

それが2023年には前期高齢者が約30万人、後期高齢者が約38万人と、人口数の多さが逆転。

その後はどんどん後期高齢者の人口数が増え続け、団塊の世代が後期高齢者になる2025年以降には、前期高齢者数27万人に対して、後期高齢者数は41万人になると見込まれています。

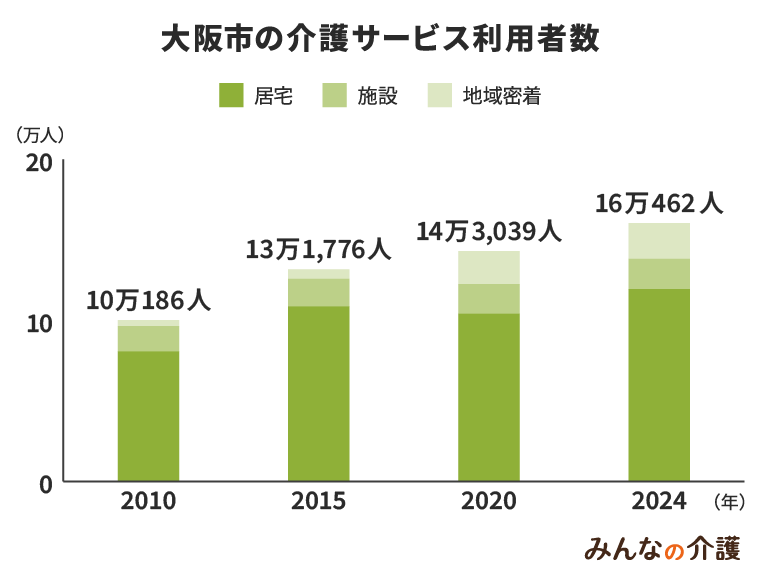

大阪市は居宅サービス利用者の割合が多い

大阪市の介護保険サービス利用者数は年々増加しつつあります。

2014年3月末時点では、各サービスの利用者数がそれぞれ9万9,369人、地域密着型サービスは5,159人、施設サービスが1万6,878人となり12万人。

それが、2023年での居宅サービス利用者数は11万9,411人、地域密着型サービスは2万2,291人、そして施設サービスが1万8,760人。

合計で15万人を超えました。

9年の間に、居宅サービスは約2万人近く、地域密着型サービスは約1万7,000人、施設サービスは約2,000人以上の利用者数増加をみせています。

大阪市の特徴としては、居宅サービス利用者の割合が多いということが挙げられます。

2023年の介護保険サービス利用者数総数は16万462人。

そのうち居宅サービス利用者数は全体の74.4%を占めています。

地域密着型サービスは全体の13.9%、施設サービスは11.7%となっています。

また大阪市では、第1号被保険者(65歳以上)に占める利用者数の割合が多いという特徴もあります。

2023年時点における大阪市の同割合は22.5%、同時期の日本全体の値は16.4%となっており、大阪市の方が6ポイントほど高くなっています。

「なにわ元気塾」による介護予防はバリエーションが充実

大阪市では介護予防・日常生活支援総合事業のもと、独自色のあるさまざまな介護予防サービスが行われています。

大きく分けると、介護保険の要介護認定において「要支援」とされた方向けのサービスと、高齢者であれば誰でも受けられるサービスの二種類となります。

要介護認定を申請した結果「要支援」ではなく「非該当」となった場合でも、大阪市が作成した「基本チェックリスト」の診断結果次第では「介護予防への取り組みが必要な方」として認められ、介護予防に関するさまざまな情報を提供してもらえます。

基本チェックリストは区役所保健師、または地域包括支援センターに相談することで受けることができます。

高齢者の方であれば誰でも参加できる一般介護予防事業は実に多様。

一例を挙げると「なにわ元気塾」や「健康づくり展(ひろ)げる講座」、「介護予防ポイント事業」に加え、「いきいき百歳体操」の普及・支援活動などがあります。

なにわ元気塾は市内在住の65歳以上の方を対象とし、地域の身近な場所での体操や口腔ケア、認知症予防の教室はもちろん、音楽系のレクリエーションや季節の行事なども行います。

健康づくり展(ひろ)げる講座は、認知症予防、介護予防、生活習慣病予防等について講義、実習で学べる講座です。

介護予防ポイント事業は、高齢者施設や各種福祉関連の事業所等で本人の介護予防に資する介護支援活動を行い、その活動実績に応じて換金できるポイント(年間8,000円分が上限)を配布するという内容。

また、いきいき百歳体操の普及・活動支援は、地域の方々が自主的に集まって体操に取り組む場合、リハビリの専門家の派遣や体操DVDや体操で使うおもりの貸出しなどを行っています。

大阪市は各区内に一ヵ所以上、地域包括支援センターを設置

大阪市では今後の高齢化率上昇を見据え、介護保険サービス・医療保険サービスに加えて生活支援・権利擁護・住居保障・低所得者支援など多様な支援を切れ目なく提供するための、「地域包括ケアシステム」構築に取り組んでいます。

大阪市では地域包括ケアシステムの整備に向けて、①医療との連携強化②介護サービスの充実強化③予防の推進④生活支援サービス・権利擁護の確保⑤高齢者住まいの整備等に力を注いでいます。

地域包括ケアシステムが構築されると

- かかりつけ医(医療サービス)

- 訪問看護(かかりつけ医への連絡、服薬管理)

- 「あんしんサポート事業」(各種介護・医療サービスの利用援助、生活費の管理)

- 近所の商店(食材を届ける)

- 住宅改修(バリアフリー化改修費に対する介護保険、大阪市による支援)

- 近隣住民(ゴミ出しの手伝い等)

- ネットワーク委員及び民生委員・緊急通報システム(見守り)

- 介護保険サービス(介護サービスの提供)

などの多様な行為主体及び制度が、地域に住む高齢者を支えていくことになります。

そして、こうした高齢者と地域の社会資源との結びつきをサポートしてくれるのが地域包括支援センター。

高齢者福祉に関わるあらゆる相談を受け付けている施設で、大阪市内の各区内に一ヵ所以上設置されています。

在宅介護世帯はもちろん、高齢者のみの世帯や高齢者単身世帯で生活している人でも、何か生活上で困ったことがあれば地域包括支援センターに相談することで解決策を示してくれます。

おおさか介護サービス相談センターとは?

大阪市では、介護保険サービスの利用者がサービス内容やサービス提供のされ方に疑問を感じたり、悩んだ場合の相談受付先として「おおさか介護サービス相談センター」を設置しています。

本来なら、サービスを提供している事業者に利用者の側から直接意見を伝え、それで解決するのが理想です。

しかし場合によっては話し合いがこじれることもありますし、そもそも事業者に対して自分の口から苦情を言い出しにくいということもあります。

そんな場合、おおさか介護サービス相談センターに連絡すれば、保険・医療・法律における各分野の専門家が相談に乗り、話し合いによる解決を図ってくれます。

介護保険サービス等の提供を受けている市内在住の方、及びその家族の方であれば誰でも相談できます。

2014年4月から12月までに受け付けられた相談件数は、介護サービスに関するものが3,453件、介護保険制度に関するものが109件、その他836件という状況です。

介護サービスに関する相談の内訳は、介護サービスの内容に対する相談が843件、サービスの利用料についての相談が291件、ケアマネージャーやケアプランのあり方に関する相談が839件。

また、介護サービス事業者の対応についての相談(説明不足等)は1,178件、その他の介護サービスに関する相談が302件となっています。

相談対応の時間は平日の午前9時から午後5時までで、土曜・日曜・祝日と年末年始は休みです。

「おおさか介護サービス相談センター」のホームページに施設までのアクセス方法、連絡先が記載されており、電話はもちろん、FAXやメールでの相談も受け付けています。