価格帯が幅広く、予算に合わせた介護施設選びができそう

大阪市の北端にある東淀川区は、淀川の港町を中心に発展してきたエリアですが、戦後に入ると大阪市中心部に通勤する人々のベッドタウンとして利用されてきました。

住宅地とその住民のための商業施設や学校機関が立ち並び、大阪市内でも人口の多い地域です。

ベッドタウンの歴史を持つ一方、数世代にわたって住み続ける世帯もまだ多く残っており、濃密な近所づきあいがまだ続けられている界隈も各地に存在します。

団地では、孤独な高齢者も増えていることが報告されていますが、場所を選んで住むなら、高齢者には住みやすいエリアだと評価できます。

区内の人口は、高度経済成長の時代は止まることなく増加してきました。

しかし、1990年代になるとその勢いも衰えはじめ、2000年の調査では初めて減少傾向が確認されました。

その後も現在まで、少しずつ減り続けています。

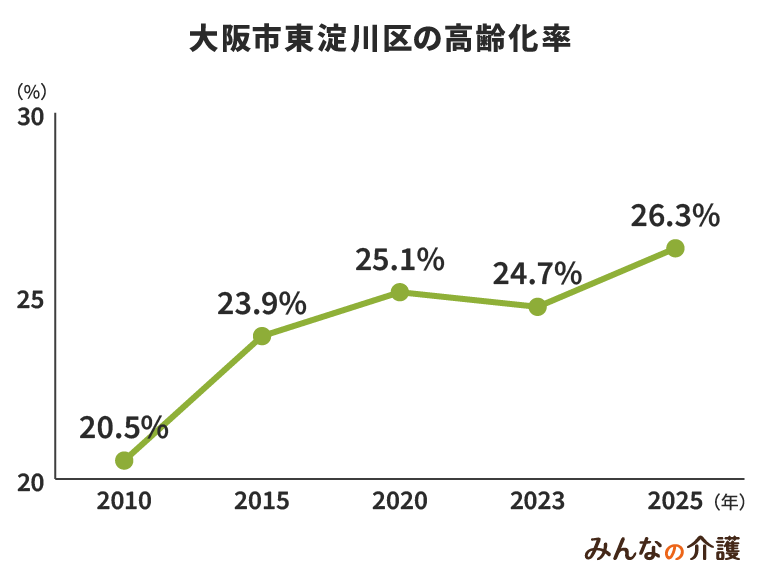

高齢化の波はこのエリアにも押し寄せており、2005年の報告によると高齢化率は17.2%だったものの、2010年の再調査では20.5%に跳ね上がっています。

2023年には24.7%となり、全国平均の29.0%と比べればまだ余裕がある数字ですが、少子化も合わせて進んでいることは無視できません。

このため東淀川区では近年、高齢者福祉と子育て関係の福祉を並行して進めています。

2014年にも、高齢者の孤立死ゼロをスローガンの一部に含めています。

特に、以前から力を入れていた「要援護者見守り活動事業」を拡充して、高齢者から目を離さない体制の強化に努めています。

東淀川区で老人ホームを探すと、高額な施設はあまり多くありません。

月額利用料が14万円前後の施設が中心です。

入居一時金についても高額ではないことが多いです。

安くて10万円台、高くて30~40万円程度というケースが過半数を占めています。

中には、入居一時金が無料というケースもあります。

高齢者人口は20年間で2倍以上に増加

東淀川区は、昭和の時代から大阪市都心部のベッドタウンとなっており、大阪市24区のうち、平野区・淀川区と並んで人口が多い街です。

区内には、阪急電鉄の京都線と千里線、大阪メトロの今里筋線が運行しています。

中心駅は阪急電鉄の淡路駅と上新庄駅で、区役所も淡路駅の近くにあります。

路線バスとしては大阪シティバスや阪急バス、京阪バスが利用可能です。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

東淀川区の総人口は1995年の18万5,931人をピークとして、その後は減少に転じ2015年には17万5,530人、2023年には17万1,158人となりました。

将来推計では、今後も減少すると予測されています。

年齢別にみると、0歳から14歳までの年少人口も年々減少しており、1975年には3万9,063人でしたが、2015年には1万8,156人、2023年には1万6,266人まで減少しています。

15歳から64歳までの生産年齢人口も、一旦は増加していましたが現在は減少しています。

一方、高齢者人口は増加の一途を辿っており、1975年には9,323人だった高齢者数も、1995年には2万161人となり、2015年には4万1,124人、2023年には4万2,214人に。

20年間で2倍以上増加しており、東淀川区では急激な高齢化が起きていることがわかります。

高齢化率も上昇中で、1995年には10.9%でしたが、2015年には23.9%、2023年には24.7%となりました。

将来的に、2040年には高齢化率が31.2%となり、3人に1人以上が高齢者という状況に近づきます。

東淀川区は、急増する高齢者のために、介護保険サービスなどの福祉サービスを充実させています。

福祉の向上を目指して地域包括ケアを推進している

大阪市は地域の福祉を推進する「大阪市地域福祉計画」を策定しています。

東淀川区も「住んでよかった住み続けたい東淀川区」を区の街づくりの目標として、アクションプランを策定し、地域のネットワークづくりや、福祉の向上を目指した取り組みを進めています。

地域コミュニティの中で住民同士がつながりを深め、地域の健康度を上げていくための活動や、年齢や地域を超えた地域福祉・保健活動を推進しています。

生きがいを持ち、健やかに暮らせるよう、介護予防・健康づくりをテーマとした住民主体の地域活動や、自分だけでなく社会のために一生かけて勉強していく生涯学習を支援しています。

また、東淀川区は、「自助・共助・公助」の精神を貴び、この3つの視点から福祉を推進中です。

「自助」とは、健康保持に関する知識や、生きがいづくりへの積極性、多様な人とのコミュニケーションの方法、人と支え合うことができる力を、自ら身につけること。

介護予防活動や生涯学習も自助の力を培うとされています。

「共助」は、ともに支えあう気づかいであり、共助があってこそ初めて心豊かな暮らしを送ることができるという考えです。

「公助」は、区民や地域だけでな解決できない課題に関して、行政が解決を行うことです。

東淀川区は「自助・共助・公助」それぞれの力を強くしていくための取り組みを行っています。

「いきいき100歳体操」で介護予防

東淀川区では健やかな生活を維持するため、介護予防活動を推進しています。

保健福祉センターや地元商店街、東淀川屋内プールなどで血管年齢測定を行い、高齢者に自分の体の状態を把握してもらっています。

大阪市全体で実施している「いきいき100歳体操」には、筋力・柔軟性・持久力・バランス…この4つの力を向上させることができる体操で、準備体操・筋力運動・整理体操の3つの要素も入っています。

椅子に腰をかけて行えるので、体力の落ちている高齢者も「気軽に参加できる」と好評のようです。

いきいき100歳体操は、5人以上のグループなら開催できます。

東淀川区では、いきいき100歳体操が策定された当初から実施し続けているため、開催グループも多く、区内約40ヵ所もの場所で実施されています。

地域の住民が定期的に、そして継続的に体操を開催しており、近隣住民との交流が楽しめるのも魅力です。

高齢者の通いの場にもなっているようです。

「いきいき100歳体操」を継続及び普及させていくため、東淀川区保健福祉センターでは、介護予防や健康づくり、いきいき100歳体操などを学ぶ「元気応援リーダー養成講座」を実施しています。

この講座を受講した人は、「いきいき100歳体操サポーター」として、各地域での体操の継続・実施に取り組めます。

また、中高年者健康教室「きさんじ塾」も開催しています。

ストレッチングやウォーキング、簡単な筋力トレーニングを行えます。

大阪経済大学の先生や学生スタッフが主体となり、大阪経済大学の体育館や付属施設で実施している健康教室です。

認知症高齢者を支援する「ほほえみオレンジチーム」を設置

東淀川区では、高齢者の生活を支えるため、さまざまな相談窓口を設置しています。

全国同様、東淀川区でも認知症高齢者が増え続けており、認知症の高齢者やその家族を支援するための「ほほえみオレンジチーム」を設置しました。

これは認知症初期集中支援チームで、認知症サポート医や医療・介護福祉の専門スタッフで構成されています。

高齢者だけでなく若年性認知症の人もサポートしており、認知症の早期発見・早期治療に役立っているようです。

また、認知症高齢者やその家族、地域住民、医療・介護の専門スタッフが集まり、支援や交流を行う「オレンジドーナツ」カフェも開催しています。

地域の集会施設で開催されるため、参加しやすいのが魅力です。

認知症サポーターも育成し、認知症高齢者とその家族の相談にも対応しています。

「要援護者見守りネットワーク強化事業」では、要援護者を支援するための「見守り相談室」を設置しています。

福祉専門職のワーカーを置き、きめ細やかな見守りの実現を目指しています。

要介護状態の高齢者を対象とし、定期的な自宅訪問で高齢者の孤立や孤独死を防止する取り組みをしています。

必要な場合は専門機関や福祉サービスなどにつなげます。

さらに、認知症高齢者を事前登録し、徘徊が起きた場合は協力者にメールで行方不明者の情報を提供を行っています。

見守り相談室は、淀川区社会福祉協議会の在宅サービスセンター「ほほえみ」内にありますので、気軽に相談すると良いでしょう

「生活困窮者自立支援事業」では、生活に困窮する人を支援するための「くらしのみのり相談窓口」を設置しています。

窓口は東淀川区役所1階にあり、自立相談支援や住宅確保給付金の支給を実施しています。