緑が多く、高齢者がのんびり暮らすのに最適な街

横浜市では、2010度末までに特別養護老人ホームの整備を急ピッチで進めました。

要介護度3以上の入所の必要性が高いと思われる高齢者が1年以内に入居できるだけの数を増床し、入居待機者の数をかなり減少させることに成功しました。

現在は老朽化した施設の長寿命化対策を行う方向へと切り替えられていますが、それでも2013年度には280床、2014年度には230床程度増床され、要介護度の低い高齢者のための施設整備も進められています。

一方で、民間の施設も非常に充実していると言えるでしょう。

介護付・住宅型有料老人ホームだけでなく、グループホームや高齢者住宅などさまざまな種類があり、ニーズに合わせて入居先を検討できる選択肢の幅広さがあります。

施設数が多いだけあって、利用料金に関しては千差万別です。

充実した設備や手の込んだ食事、万全の医療・看護ケアがあるところでは費用が高額になる場合もあり、横浜という街のイメージも相まって“高そう”と感じる人が多いかもしれませんが、実際には、所得や貯蓄・希望の条件に合わせて幅広く選ぶことができます。

横浜市では、1997年に福祉のまちづくり条例が制定され、街中の建築物や道路や公園、公共交通機関の施設などで、高齢者が住みやすい街づくりを推進してきました。

例えば鉄道の駅では車いす対応のエレベーターの設置を行い、2010年度末の時点で地上からホームまでの連続整備駅は約93%に。

バスでもノンステップバスの導入が進められ、同じく2010年度末には導入率が約52%となり、高齢者が移動・生活しやすい環境が整備されています。

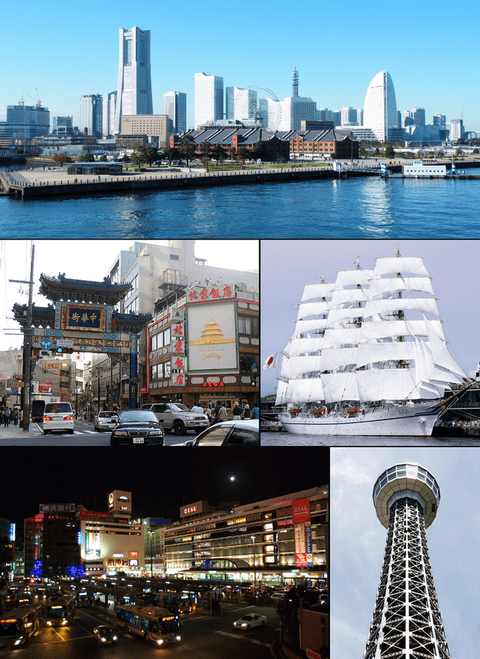

横浜市といえば、横浜駅周辺をはじめ関内や桜木町、山下町などを中心に、華やかな都市としてクローズアップされがちですが、そこから離れると非常に閑静な住宅街が広がっています。

街に緑が多くのんびりとした雰囲気は、高齢者が老後を過ごすのにも適していると言えるでしょう。

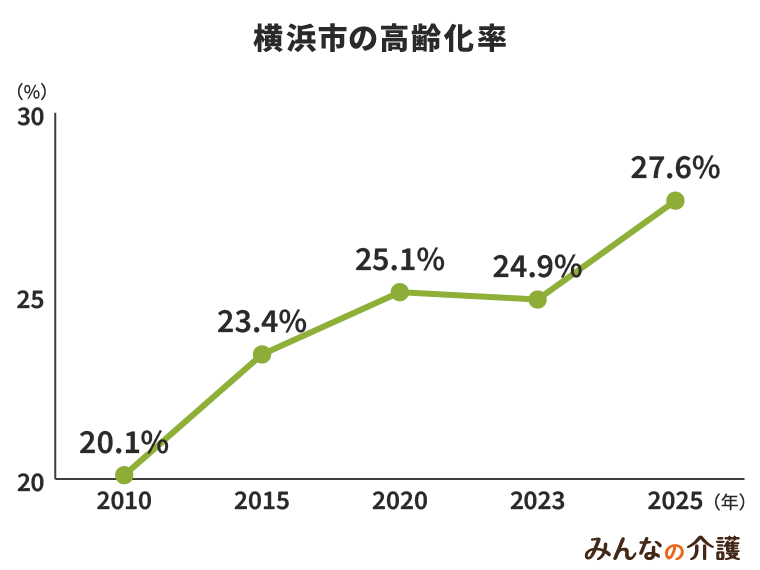

2023年時点で、ほぼ5割が後期高齢者

横浜市の総人口は2023年時点で推計375万人。

そのうち高齢者人口(65歳以上人口)は93万人で、高齢化率は24.9%となっています。これは同年の全国平均である29.1%と比較すると低い数値であるといえます。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

高齢者人口は2010年時の73万人から徐々に上昇。

2015年に86万人を突破し、今や90万人を超えています。

2025年には、市の総人口は現在と同程度、もしくはやや減少すると予想されていますが、高齢者人口は7万人増の100万人(高齢化率27.6%)に達すると見込まれています。

また、高齢者人口の推移を年代別に分けて見ると、特に急増中なのが後期高齢者人口(75歳以上人口)です。

2009年時点では後期高齢者人口は31万人でしたが、2023年時点では51万人にまで増加しています。

とはいえ、全国的に見ると横浜市は生産年齢人口の割合が高く、老年人口の割合が低いのが特徴です。

また、世帯で見た場合横浜市の高齢者に関する特徴として、高齢夫婦のみ世帯と高齢単身世帯の急増が挙げられます。

1990年から2010年までの20年間に、市内の高齢夫婦のみ世帯は3.3倍、高齢単身世帯は4.2倍になっています(国勢調査より)。2020年時点では総世帯数約175万3,081世帯に対し、高齢夫婦世帯は18万6,237世帯、高齢一人暮らし世帯は19万4,694世帯です。

将来的にこの傾向はさらに強まっていくと考えられています。

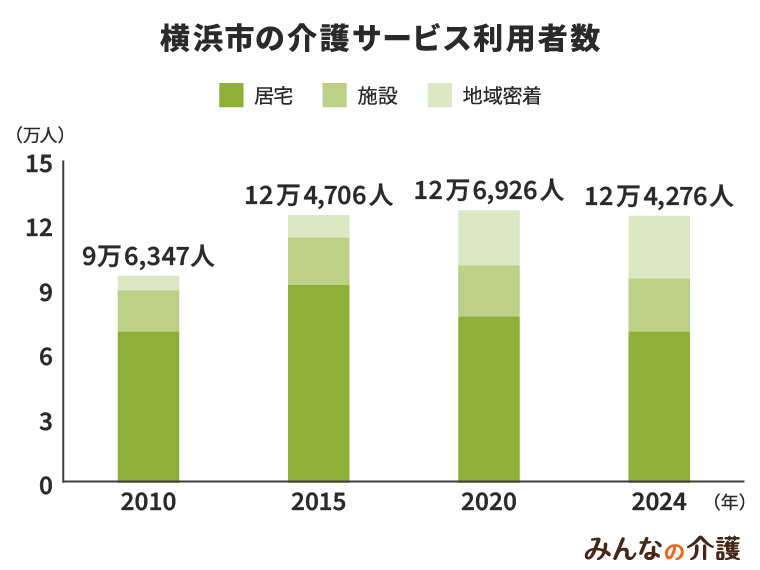

施設サービス利用者数は増加傾向

横浜市における介護保険サービスの利用者の状況をみると、現行の介護保険制度が開始された2005年度の利用者数は6万2,060人でしたが、2024年度には14万2,866人に到達しました。

なお、2024年の介護保険サービス利用者数の内訳をみると、居宅サービスの利用者数の割合が最も多く、全体の約6割となっています。

利用者数の推移でみると、2010年度は7万240人、2015年度は9万2,042人で、2024年には8万8,830人規模になっています。

居宅サービスの次に利用者数が多いのが地域密着型サービス。

2010年度は6,765人だった利用者数は、2024年度には2万9,142人にまで増加しています。

また、施設サービスの利用者数も年々増加。

2010年度は1万9,342人でしたが、2024年度には2万4,894人にまで増加しました。

高齢者の単身世帯の方向けのサービスに積極的に取り組んでいる

横浜市における介護予防の取り組み(介護予防・日常生活支援総合事業)は、介護保険の要介護認定の要支援1、2の認定を受けた人及び「事業対象者(横浜市の基本チェックリストにより対象者になった方)」に対して提供される「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上全ての方に対して提供される「一般介護予防事業」から構成。

3つのテーマに沿って介護予防事業を展開しています。

一つが「身近な地域で取り組む健康づくり」。

具体的な事業内容としては、健康づくり講座・講演会や元気づくりステーション等の健康づくり(介護予防)を行うグループ活動、よこはまシニアボランティアポイントにスポーツクラブといった民間企業のサービス活用などが挙げられます。

二つ目は「社会参加の機会を増やして介護予防」。

高齢者の自宅での閉じこもりを防ぎ、社会参加を通して心身機能の衰えを防いでもらうというのがその目的です。

具体的には、介護予防通所リハビリ(デイケア)や横浜市通所介護相当サービス(デイサービス)、地域のボランティア等が行うサロン活動に横浜市訪問型短期予防サービスなどが実施されています。

そして三つ目が「サポート(掃除・調理・配食など)を受けて、自分らしく生活」。

体が弱ってしまい、自分で調理や庭掃除などが出来なくなった高齢夫婦のみの世帯、高齢者の単身世帯の方向けのサービスがメインとなります。

これについては、横浜市訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)や横浜市訪問型生活援助サービス、地域のボランティア活動に加え、シルバー人材センター・NPO・民間企業等のサービスとの連携などが行われています。

「在宅医療連携拠点」を18の行政区に設置

横浜市では団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる2025年までに、医療、介護、予防、生活支援のサービスを一体的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を目指しています。

それに合わせて横浜市は、地域の福祉保健の拠点である地域ケアプラザを中心に地域包括支援センターを130ヵ所以上設置。

地域包括ケアを担う中核機関としての役割を果たしつつあります。

横浜市は現在、地域包括ケアシステム構築に向けて3つの点に特に力を注いでいます。

一つ目が介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み強化。

2015年の介護保険法改正により、各種介護予防サービスは介護保険の予防給付から総合事業(市町村が地域の実情に応じて実施)へと移行することが定められました。

横浜市では2016年1月から総合事業取り組みを始め、多様な介護予防サービスを整備。

2017年4月から本格実施が始まっています。

二つ目は生活支援コーディネーターの配置及びその充実化です。

横浜市は市内の中学校区程度を「日常生活圏域」と定め、各校区に「生活支援コーディネーター」を配置。

生活支援・介護予防の充実化に注力しています。

生活支援コーディネーターは、既存の地域団体、NPO、民間企業などと連携し、高齢者生活支援の担い手となる人材の育成、新たな活動の創出などといった役割を担います。

そして三つ目が在宅医療連携拠点の充実化。

要介護状態となっても高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるには、在宅医療・介護連携が不可欠となります。

横浜市では「かかりつけ医」を増やし、在宅介護世帯と在宅医療の橋渡しを行う「在宅医療連携拠点」を市内18の行政区に設置、その機能強化に力を注いでいます。

横浜市福祉調整委員会とは?

横浜市では、市民からの福祉保健サービスに対する苦情を受ける機関として「福祉調整委員会」が設置されています。

もし苦情の申し立てがあった場には、中立、公正な第三者機関としてサービス提供者(市、区、事業者)に対して調査又は調整を行い、苦情内容の解決に尽力してくれます。

また、横浜市の福祉保健行政の透明性を確保させることも任務としています。

具体的にどういった状況で苦情を申し立てるかというと、例えば「ホームヘルパーを派遣してもらったがその仕事ぶりに不満がある場合」です。

あるいは特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの施設サービスの提供内容に不満がある場合などに申立て可能となります。

通常は、サービス利用者とサービス提供者である自治体・事業者等が直接話し合い、その中で解決の道を探ります。

両者の話し合いによって苦情が解消されることもありますが、上手くいかない場合が同様に存在するのも事実。

その場合に福祉調整委員会に苦情を申し立てることで、第三者の目から公正な調査を改めて行ってもらい、問題解決の道を探ってもらうわけです。

福祉調整委員会に苦情を申し立てることができるのは、福祉サービスの利用者又は利用希望者。

本人がやむを得ない理由で直接相談できないときは、配偶者・親族が申し立てることもできます。

また既に裁判所に訴えている事例や既に行政不服申し立てをしている事例、あるいは苦情の発生が1年以上前のものの場合は、原則相談は受け付けられません。

また医療、食品・衛生環境に関することも、福祉調整委員会の対象外です。