老人ホームの種類・数ともに充実のラインアップ

神奈川県内では、県庁所在地の横浜市に次いで政令指定都市となったのが川崎市。

東京都内へ、そして横浜市へのアクセスが良いことから近年は人口の流入が激しく、150万人を超える人口は今もなお増え続けています。

しかし、ベッドタウンとして発展してきたという背景から、団塊の世代が高齢者層へと突入する2015年を境に急速に高齢化が進んでいくと予想されており、これまで以上に高齢者対策が必要になってきます。

2009~2011 年度までの間に地域包括支援センターを49ヵ所に増設。

と同時に、「介護予防いきいき大作戦」を実施することで介護予防を普及啓発、「特別養護老人ホーム整備促進プラン」で施設整備を推進するなど、積極的に高齢者施策が行われてきました。

そもそも川崎市は、財政力指数が1.00(2014年度)と政令指定都市では最も良好な数値を示しており、その懐具合からも手厚い施策がなされてきたのです。

介護保険の施設サービスである特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の整備は県内でも有数の充実度で、隣の横浜市よりも入居待機者は少ないと言われています。

同時に、民間の高齢者居住施設も充実しています。

市内には、介護付・住宅型有料老人ホームをはじめ、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者住宅、グループホーム…とさまざまな形態の施設があります。

また、数や種類が多いだけあって利用料もさまざまです。

設備やサービスが充実しているために高額な入居一時金や月額利用料が必要なところから、入居者の自主的な生活を重んじるために最低限のサービスによって低額で利用できるところまで多数。

ニーズに合わせて入居先を選べるのは、大都市ならではのメリットと言えるでしょう。

そして、川崎市の老人ホームへの入居を考えるのであれば、市内のどの地域に住むのかも大切になってきます。

というのも、昼夜を問わず人が多い川崎駅周辺や丘陵牧歌的な田園風景が広がる多摩川沿い、新興住宅地となっている丘陵部に大規模な重工業地帯が広がる東京湾岸の埋立地…と、市内でもさまざまな表情があるからです。

老後にどういった住まい方をするのかを考えることが、入居先となる川崎市の老人ホームを選ぶ際の重要なポイントになるでしょう。

高齢化率は全国平均を大幅に下回っている

川崎市の2023年時点の総人口は152万4,026人で、2020年と比較すると約1万4,236人の増加を見せています。

人口が減少している都市も少なくないなか、川崎市は毎年着実に人口を伸ばしている大都市です。

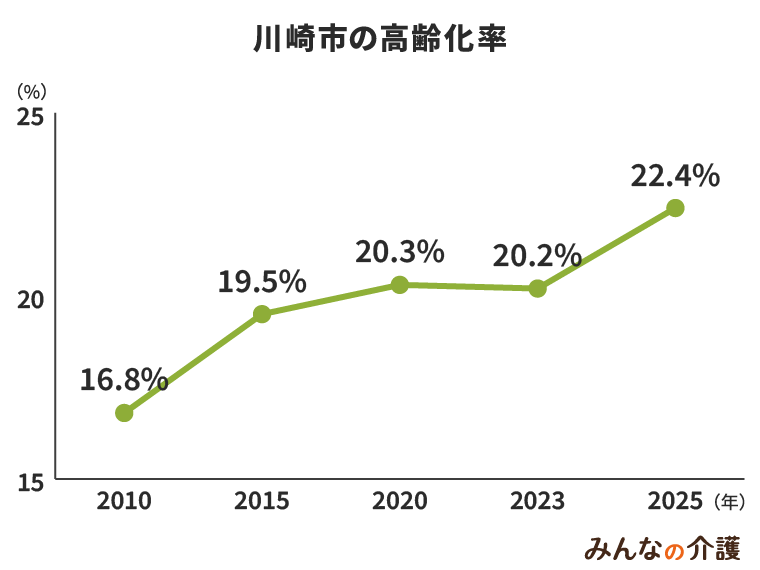

また、川崎市の特徴の一つとしては高齢化率が低い点も挙げられます。

2023年の日本の高齢化率は29.1%で、65歳以上の高齢者人口は全国に約3,622万人います。

その一方、川崎市の高齢者人口は30万7,698人で、高齢化率は20.2%と全国平均を大幅に下回る数値を示しています。

全国平均と同様、川崎市の高齢化率も毎年増え続けてはいるものの、2010年時点と比較しても約4%程度しか上昇しておらず、その伸びは緩やかです。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

しかし、高齢化率の伸びは今後も続くと見込まれており、2025年には22.4%近くまで上昇するとの予測が。

高齢化の波は穏やかとは言え、川崎市にも確実に押し寄せてきており、他の都市と同様、高齢者向けの介護サービスや福祉制度の整備が急がれます。

また、75歳以上の後期高齢者は12万6,611人で、高齢者人口の内の約45.5%を占めています。

介護が必要になる可能性が高まる後期高齢者の割合はここ数年45%前後を増減していますが、2025年までには大幅に上昇し、約58.5%にまで達すると見込まれています。

今後も総人口が伸び続けると予測されている川崎市ではありますが、それと同時に、増加する高齢者に対していかにして住みよい環境を提供できるかが今後の課題となってくるでしょう。

施設サービスの拡充が必要になる見込み

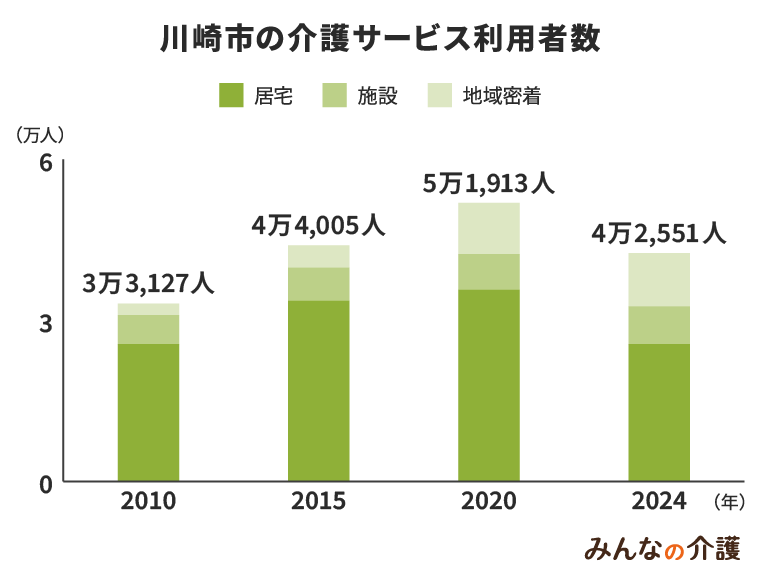

全国平均と比べて高齢化率の伸びが穏やかな川崎市においても、毎年少なからず高齢者人口は増え続けており、それとともに介護サービスの利用者も増加しています。

この傾向は今後も続く見通しで、介護サービスの利用者増加に合わせて、介護施設の整備を進めていく必要があります。

2024年の川崎市における介護サービス利用者の月平均人数は5万7,729人。

2020年は4万2,739人だったことを考えると、かなりの増加数です。

介護サービス利用者の月平均人数の内訳としては居宅サービス利用者の数が4万766人で最も多く、次いで地域密着型サービス利用者の9,950人、施設サービス利用者の7,013人となります。

施設・居住系サービスの利用者の内、最も多いのは特別養護老人ホーム、それに次ぐのが特定施設入居者生活介護、そして介護老人保健施設の順になっています。

傾向としては、やはり費用の安い特別養護老人ホームの利用者が多いということが挙げられ、今後の利用者増に備えた施設の拡充が必要となってくるでしょう。

「いこい元気広場事業」で健康維持・介護予防!

川崎市では、現在介護が必要ない方の予防はもちろん、介護が必要な方の機能を可能な限り維持・改善するために介護予防事業を行っています。

介護予防事業では記憶能力の悪化や身体機能の不調といった高齢者に顕著な悩みを解決するべく、さまざまな取り組みが実施されています。

「介護予防いきいき大作戦」では、高齢者の生きがい・健康づくりを中心に、高齢者がいきいきと暮らすために必要な取り組みを行っています。

大作戦を推進する中心的な役割として「いきいきリーダー」の養成、自宅で取り組める体操のDVDなどの配布、介護予防の重要性を広める講演などを開催しています。

介護予防いきいき大作戦には50以上もの団体が協力しており、幅広い支援を行っています。

「いこい元気広場事業」では、市内に設置されている老人いこいの家で、転倒などの事故を防ぐ体づくりのための体操や、健康維持・介護予防に関する講話を実施しています。

参加期間は6ヶ月に渡り、毎週1度のペースで行われます。

事業では参加者の体調確認から始まり、専門の指導員による体操の指導が進められます。

医師から運動を禁止されていたり、要介護1~5の認定を受けている方は参加できませんが、そういった条件に当てはまらない65歳以上の方は無料で参加可能です。

「地域介護予防活動支援事業補助金」では、市民が暮らしやすい地域づくりを進めるため、住民運営による事業や活動を支援するための補助金が提供されます。

団体運営における備品購入費や賃貸料・使用料などを資金面から支援することで、地域住民の暮らしをより快適にすることが目的です。

「地域のつながりワークショップ」で地域ネットワークづくりに取り組んでいる

川崎市では、医療・介護・予防・生活支援・住まい・福祉を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。

地域包括ケアシステムの実現には、自分自身のケアはもちろん、地域の住民同士の助け合いや社会保険制度、行政サービスによるサポートが必要不可欠です。

川崎市の地域包括ケアシステムでは高齢者や障がいを抱えた方はもちろん、小さな子どもや子育て中の親、現在ケアの必要のない方まで対象に含めた支援を目指しています。

そのために、地域ネットワークづくりの強化や身体と心の健康を支えてくれる生きがいの追求を推進。

また、認知症に苦しむ高齢者への施策や多様な居住環境の提供など、多角的な視点から取り組みを進めています。

また、地域ネットワークづくりの一環として「地域のつながりワークショップ」が行われており、地域の人々が安心して暮らせる居場所づくりについて学ぶ場を提供しています。

2016年に行われたワークショップでは、集まった方々で「地域の住人が集まる場としてのコミュニティカフェ」について話し合い、実際に模擬運営をしてもらうという取り組みが行われました。

一方、認知症患者への支援策として、市民から募った認知症サポーターや介護従事者の育成に加え、川崎市認知症コールセンター・認知症疾患医療センターの設置、川崎市医師会やかかりつけ医による日常的な医療などを提供しています。

認知症の改善には早期発見・早期対応はもちろん、認知症に関する知識の普及が欠かせない上に、本人だけでなく家族に対しても不安の軽減などのサポートが必要になります。

適切に対処するためにも医師だけでなく地域の人々の協力が必要不可欠なのです。

「川崎市あんしんセンター」では金銭管理などの支援も

川崎市では生活に係るさまざまな相談内容に合わせ、多様な窓口が設置されています。

福祉サービスに関して最も身近な相談機関としては「保健福祉センター」があり、はじめての相談の際にはこちらの利用が推奨されています。

保健福祉センターでは保健師や社会福祉職などの専門家が相談に応じ、各専門機関との連携を図りながら問題解決に取り組みます。

また「地域リハビリテーションセンター」では加齢や疾病、障がいなどが原因で生活に支障をきたしている方や、リハビリテーションの専門職の支援を必要とする方からの相談を受け付けています。

ここでもリハビリテーションの専門家が相談に応じ、問題解決に取り組みます。

そして「川崎市あんしんセンター」では認知症などによって判断能力の低下した方や福祉サービスの利用契約、または金銭管理などの支援を必要とする方向けに相談窓口を開いています。

日常生活自立支援事業の金銭管理サービスなどの提供も行っており、不安を抱えている方が安心して生活できるよう支援に取り組んでいます。

一方、高齢者だけでなく18歳未満の児童に関する相談窓口として児童相談所も設置されています。

児童相談所では児童の心身の発達や障がい、しつけや性格といった日常的な悩み、さまざまな事情から児童を施設などに預ける際に発生する問題など、児童に関わる多様な相談を受け付けています。

その他にも、身体障害・知的障害のある方を対象とした「障害者更生相談所」や、発達障害児者を対象とした「発達相談支援センター」を設置。

視覚障害者・聴覚障害者を対象とした視覚障害者情報文化センター・聴覚障害者情報文化センターなどもあり、人々が抱える悩みの種類にあわせてさまざまな相談機関が設置されています。