市内2番目の人口を誇るだけあり、高齢者向けの住まいも種々さまざま

青葉区は横浜市区のひとつで、そもそもは旧緑区であった地域です。

東急田園都市線が区内を走っていることから都内への通勤者が多く、そのような人たちは「東京都青葉区」「横浜都民」と呼ばれているのだとか。

駅の近くには商業施設や深夜営業をしているスーパーも多く、単身世帯やファミリーも暮らしやすい地域です。

東急線が走っていることから、東急ストアや東急百貨店も出店しています。

特にちょっと変わった駅名として取り上げられることの多い「たまプラーザ駅」の周辺は、百貨店や大型スーパーが立ち並んでいますから、わざわざ都内へと足を運ばなくてもこと足りるかもしれません。

駅前には商業施設などがありますが、少し離れれば閑静な住宅街が広がっています。

また、駅の周辺の緑化にも積極的に取り組んでおり、自然との調和を考えた街並みが特長です。

春には桜、秋にはイチョウなど、景観を楽しめる緑道の整備なども積極的に行われています。

都心へのアクセスが良好なため一人暮らしや若いファミリーが多く生活している一方で、高齢化も進んでいます。

また、実は青葉区自体の人口も緩やかながらも減少しているため、高齢者の割合は今後も増え続けていくことが予測されています。

そのため、青葉区はお年寄りの住みやすい地域の実現を目的としており、さまざまな面から福祉を充実させています。

中でも力を入れているのが住宅関連。

高齢者の住まい確保のために住み替え家賃の助成事業、住居をバリアフリー化するために助成金を支給する住環境整備事業もあり、古くから住んでいる高齢者にとっては大変頼もしいサービスでしょう。

さらには、介護用品短期貸し出しや訪問理美容、歯科など充実しています。

多様なサービスがありますから、区の窓口で相談をする高齢者さまも多数いらっしゃいます。

青葉区の有料老人ホームは複数の中から比較検討が可能です。

初期入居費用が3,000万円以上のホームもある一方で、無料の施設も多数存在します。

周辺の区と比較するとやや月額料金は高めにはなりますが、その分アクセスも良好で手厚い福祉サービスが期待できるでしょう。

2023年には高齢化率が22.6%となり青葉区にも高齢化の波

青葉区は横浜市の18行政区のひとつ。

東急の田園都市線が走っており、沿線は高級住宅街として人気があります。

近年、たまプラーザ駅が完成し、駅周辺は大型商業施設が集まるエリアとなりました。

区内には田園都市線以外にも、横浜市営地下鉄ブルーラインなどが通り、東急バスや横浜市営バス、小田急バスといった路線バスも走っていて便利です。

利便性の高さ、環境の良さなどから横浜市の中心部などで働く人々のベッドタウンとなりました。

カリタス女子短期大学や國學院大學たまプラーザキャンパスなどの学校も多く、文教地区としての要素も兼ね備えています。

魅力ある街づくりが功を奏し、横浜市青葉台は人口が年々増加しており、2023年の調査では約30万人となりました。

働き世代・子育て世代が多く、子どもも多いため、横浜市の他区と比較しても、14歳までの年少人口や、15歳から64歳までの生産年齢人口の比率が高めです。

2023年の調査によると、年少人口は市内で都筑区に次いで2位。

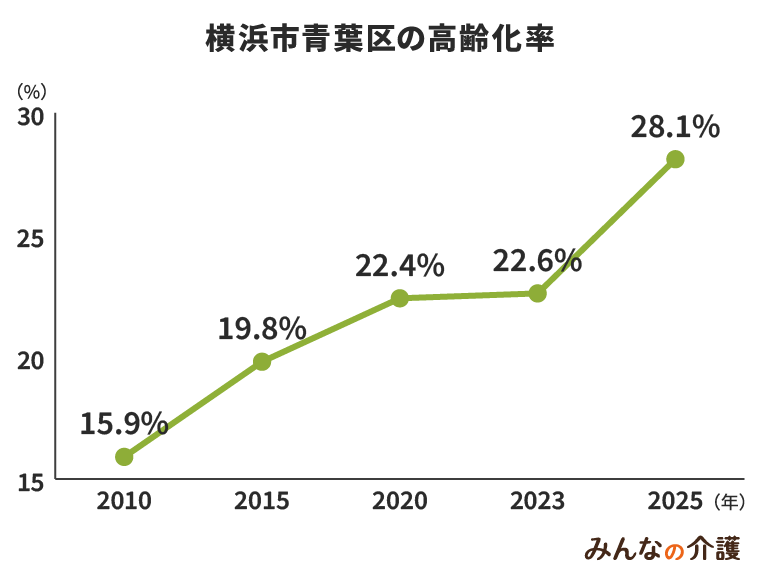

高齢者の人口も横浜市の他区と比べると低めですが、2010年には15.9%だった高齢化率は、2023年には22.6%となっており、青葉区にも高齢化の波が押し寄せています。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

将来人口推計では、2030年には高齢化率が25.7%となり、超高齢社会が訪れると予測されています。

ひとり暮らしの高齢者は10年間で約2倍以上に増加

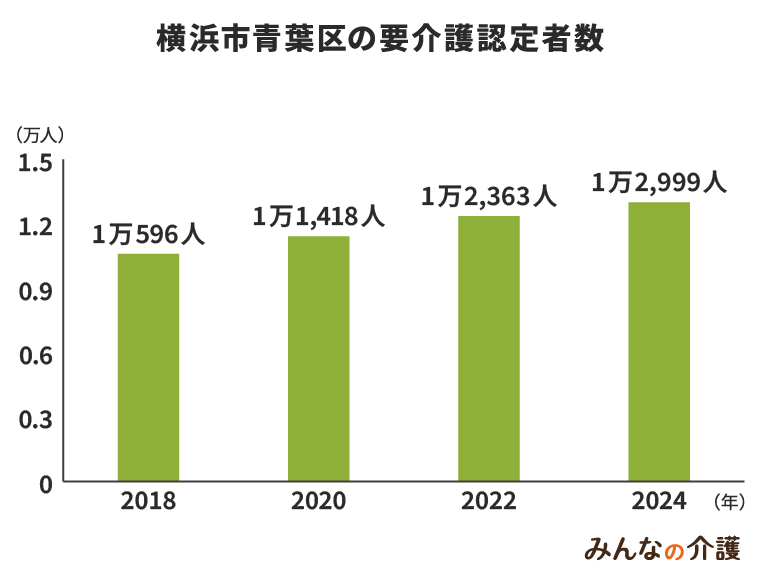

横浜市青葉区にて介護保険の要支援・要介護認定を受けている高齢者は2024年時点で12万999人でした。

今後も高齢者の増加にともない、認定者も増えると予測されています。

横浜市青葉区は介護保険サービスを普及させ、同時に区民が要介護状態にならないよう、さまざまな介護予防活動を実施中です。

また、要支援・要介護認定者の55%が「支援や介護を必要とする認知症高齢者」であるという推計も出ています。

全国的にも認知症高齢者は増えており、2012年には462万人でしたが、2025年には約700万となり、65歳以上の高齢者の約5人に1人は認知症という状況が訪れるようです。

そのため、横浜市青葉区では認知症対応型デイサービスや、認知症ケアの発達したグループホームなどを充実させ、認知症高齢者が快適に過ごせる場所づくりを進めています。

また、2020年の国勢調査によると、65歳以上の高齢者のみで構成されているのは2万8,078世帯。

横浜市青葉区の全世帯で16万3,122世帯であり、約8分の1が高齢者ののみの世帯という状況です。

一人暮らしの高齢者も増えており、2000年には3,374世帯でしたが、2020年には1万4,824世帯まで増加しました。

在宅介護の負担増や一人暮らしの高齢者の生活困難などの問題が増えており、そういった問題の早期解決が横浜市青葉区の課題です。

青葉区は訪問介護や訪問看護、夜間対応訪問介護看護などの介護保険サービスに加え、同様のサービスの提供量を増やし、高齢者やその家族のサポートを行っています。

「あおばイキイキ!!元気塾」も開催

横浜市青葉区では健康寿命を延ばし、高齢者が健やかに生きていけるよう、介護予防活動や介護の重度化防止活動を実施中です。

「元気づくりステーション」では介護予防体操やウォーキングなどを実施しています。

気軽に参加して人と交流し、仲間づくりや生きがいづくりができるのも魅力です。

また、地域包括支援センターが窓口となり、「あおばイキイキ!!元気塾」も開催。

介護予防体操にくわえ、元気の秘訣などを学べる連続講座で、定期的に講座に参加することで、閉じこもりの防止にもなっているようです。

さらに、老人クラブなどのグループが希望すれば、「イキイキ出張健康講座」を実施します。

転倒や骨折などを予防する知識を身につける「健康教育」が受けられますし、町内会館などの身近な場所まで講師が来てくれるので参加しやすいのがポイントです。

不定期ですが「介護予防に関する講演会」も行っています。

福祉保健センターの高齢・障害支援課や、域包括支援センターが介護予防活動の窓口となっていますので、介護予防に興味のある人は、気軽に相談してみると良いでしょう。

くわえて、横浜市が推進する「よこはま健康スタンプラリー」や「よこはまウォーキングポイント事業」を青葉区も実施中です。

市が指定する介護予防活動を行うとスタンプがもらえたり、ウォーキング量に合わせてポイントがもらえたりします。

ポイントなどがやりがいアップに繋がっており、「やりがいがあるから続けられて嬉しい」といった声も聞かれます。

「はいかい高齢者安心ネットワーク」を拡大中

厚生労働省が発表した「令和2年市区町村別生命表の概況」についての調査結果によると、男性は横浜市青葉区が83.3歳で、全国でも2番目に長寿となりました。

女性の寿命も長く、横浜市青葉区は長寿の街でもあります。

一方、区民に「不安に感じること」についてアンケートをとった結果、「高齢化による介護問題の深刻化」と答えた人が36.9%と一番多く、高齢者の増加にともない、介護について考える区民が増えていることが分かりました。

横浜市青葉区は、長寿時代の到来とともに現れた介護問題を解決するべく、地域包括ケアシステムを構築中です。

歳をとってもずっと自分らしく、楽しく暮らせる街づくりに努めています。

2021年度の区民意識調査によると、「青葉区に住み続けたい」と願っている人は81.3%。

定住意識の高い人が多く、区での生活に満足している人が多いことが分かりました。

そういった状況の中で、高齢者の生活をより快適なものにするべく、高齢者福祉に関する施設などを増やしています。

地域の支援ネットワークづくりのため、自立支援協議会などを支援。

地域ケア会議では区民同士が話し合い、直接意見を青葉区に届けています。

認知症高齢者とその家族のために、「はいかい高齢者安心ネットワーク」を拡大中です。

高齢者がいなくなった際は、通報すると区全体でサポートを行います。

また、認知症サポーターの養成講座や認知症講座を実施し、認知症への理解を深め、認知症高齢者とその家族の孤立化を防いでいます。

横浜市青葉区の高齢者相談は?

横浜市青葉区では、高齢者が悩みを抱え込まないように、色々な相談窓口を設けています。

青葉区の高齢・障害支援課では、福祉サービスや保健の相談に対応。

介護保険の要介護認定申請の受付もしていますので、介護保険サービスについての質問や、手続きについても相談可能です。

介護保険外サービスの情報も提供しており、「介護保険以外で利用できるサービスはないですか?」といった相談ができます。

地域包括支援センターでは、高齢者の総合相談を実施。

高齢者やその家族、地域住民の皆さまの悩みの内容に合わせて、ケアマネージャーや保健師などが問題解決の手助けを行います。

権利擁護事業も行っており、悪質な訪問販売などの消費者被害や、虐待による平和な生活の侵害など、高齢者の権利を脅かす問題についての相談も可能です。

また、地域包括支援センターは介護予防活動の拠点にもなっていますので、「何か体操とかあってますか?」といった介護予防に関する質問や相談もできます。

その他にも、横浜市青葉区は弁護士による法律相談や、市の相談員による交通事故相談、行政相談、税理士による税務相談、行政書士相談などを実施し、難しい内容の相談にも対応しています。

さらに、元気づくりステーションや地域ケアプラザといった福祉拠点にも相談窓口を設置。

高齢者とその家族の身近な相談相手になっています。

気になることがある人は、まずは気軽に相談してみると良いでしょう。