老人ホームの空き室は少なめ?気になる施設には早めの問い合わせを

北海道の道庁所在地で政令指定都市でもある札幌市は、広大な北海道の中でも最も老人ホームの数が多く、また人口の高齢化に伴って現在も施設の数は増え続けています。

総人口もさることながら高齢者人口も多く、当然ながら老人ホームの数も全国的に見て多くなっています。

老人ホームの数が多いぶん費用設定も種々さまざまですが、地価の影響もあり、同じ北海道の札幌市外と比べると若干高めに設定されているところが多いようです。

とはいえ、入居一時金0円という施設から1,000万円を超えるところまであり、また月々の利用料も千差万別。利用者のニーズによって選ぶことができるのが嬉しいですね。

ちなみに、日本一の降雪日数を誇る北海道だけに、月額利用料として「暖房費」がかかる施設が多いのが大きな特徴です。

施設入居の需要自体が高いため、空き室は少なく、需要と供給のバランスがとれていないというのが現状です。

とはいえ市内の交通網が発達しており足を運びやすくなっているので、インターネットでの情報収集はもちろん、実際に現地に行ってみて話を聞いてみるのも良いでしょう。

札幌市では高齢者の一人暮らし世帯が増えていく見込み

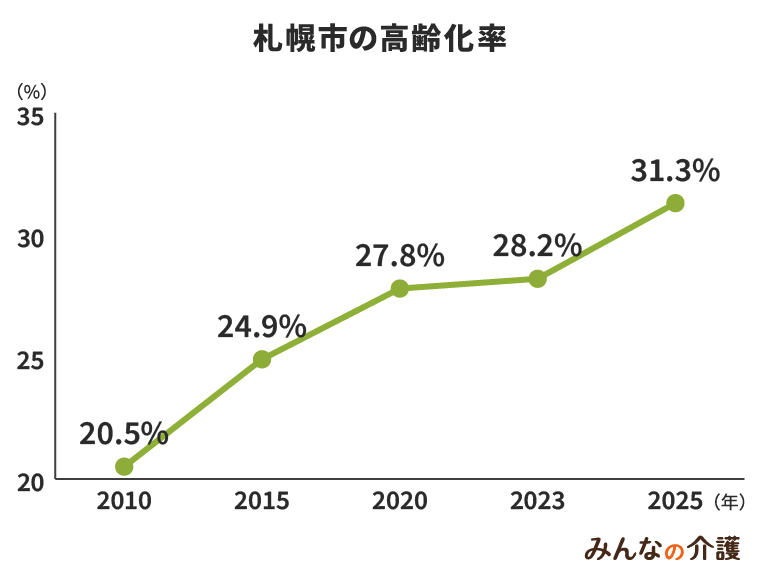

札幌市の高齢化率は、2023年には28.2%。同時期の日本全国の高齢化率は29.0%ですから、それよりも低い値となっています。

しかし、札幌市の2015年時の高齢化率は25.1%で、わずか10年弱のうちに3ポイントほど上昇したことになります。

今後さらに高齢化率は高まると見られており、2030年には31.3%、2035年には33.4%、2040年には36.2%に達すると予想されています。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

一方、15~64歳までの生産者人口が総人口に占める割合ですが、2005年時には70.1%を占めていたものの、2015年時において63.7%、2024年時には61.0%と年々減少、60%を切るのも時間の問題です。

札幌市の人口は2015年をピークに年々減少していくと試算されており、2023年には196万人を記録。2035年には182万人程になると考えられています。

札幌市の高齢化事情の特徴を挙げるなら、75歳以上人口の急速な増加率でしょう。

2023年には28.2%の高齢化率も2040年には35%を超えるとの予想もあります。

高齢化問題が深刻と言われる東京都よりも札幌市の75歳以上人口の増加率が高く、急速な対応が求められます。

また、今後は高齢者の一人暮らし世帯が増えることも予想されています。

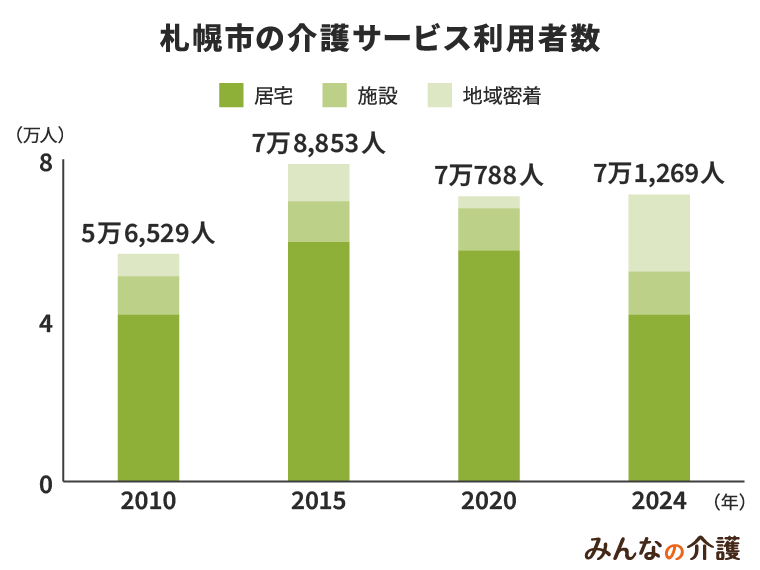

札幌市では居宅サービスの利用者が大幅増

札幌市の介護保険サービスの利用状況は、介護保険制度が始まった2000年度当時が計2万3,634人だったのに対し、2018年度は計6万9,788人にまで増加。2022年度には7万4,717人に上りました。

施設サービスの利用者は、2015年度において1万142人で、2024年度でも1万762人とその間700人ほどの増加とほぼ横ばい。

高い居宅サービスの利用者は、2015年度において5万9,448人だったものが、2024年度には4万1,387人と減少しています。

また、2005年度から始まった地域密着型サービス(グループホーム・小規模多機能型居宅介護・地域密着型通所介護)の利用者は年々少しずつ増加しているという状況で、2015年には9,263人だったものが、2024年には1万9,120人と大幅に増加しています。

サービス利用率(要介護認定を受けている人のうち、実際に介護サービスを利用している人の割合)は、2013年度において79.0%、2022年度には63.4%となっています。

高齢者(65歳以上)全体における介護サービス利用者の割合は、札幌市が15.9%、全国平均は15.5%となっており、高齢者全体の利用割合でみると全国平均と同程度です。

札幌市では「生活支援コーディネーター」の配置に力を入れている

札幌市の介護予防事業は2017年4月に開始した「介護予防・日常生活支援総合事業」に基づき、要介護認定の「要支援」の認定者が対象となる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の高齢者が対象となる「一般介護予防事業」とで構成されています。

介護予防・生活支援サービス事業は、訪問型サービス・通所型サービス・生活支援サービス・介護予防ケアマネジメントの4つからなり、介護保険の要介護認定の要支援1、2の認定を受けた人が利用対象。従来、介護保険サービスが担っていたものを、札幌市の総合事業へ移行するという側面が多分に含まれています。

一般介護予防事業はNPOや民間企業、住民組織など地域内にある多様な行為主体を活用しながら高齢者の介護予防をサポートする事業。各種介護予防教室・講座の実施や健康入浴、すこやか食育に加え、地域リハビリテーション活動支援事業などが展開されています

ここでポイントになるのは、「地域の互助活動」、「健康づくり・介護予防」、「高齢者の社会参加」の3つ。

地域社会との交流を通して介護予防を実現していくというのが、札幌市の一般介護予防事業の核となっています。

また札幌市では、地域内の多様な行為主体と高齢者との間の橋渡し役とすべく、市内の地域包括支援センターに十分な数の「生活支援コーディネーター」を配置する事業(生活支援体制整備事業)にも力を入れています。

全国的に配置が進まないと言われている生活支援コーディネーターですが、札幌市はいち早く導入を進めています。

札幌市では高齢者向けの住居、施設の充実に力を入れている

札幌市の地域包括ケアは、計5つの分野から構成されています。

まず、「生きがい支援と介護予防」。

まだ元気な高齢者の生きがいづくりをサポートを通して健康の増進を図ることを目的に、要介護状態になるのを防ぐ介護予防事業が多数行われています。

高齢者の楽しみの発見をサポートする「すこやか倶楽部」、転びにくい体づくりをする「転倒予防教室」、脳の活性化に取り組む「認知症予防教室」などが代表例です。

在宅介護の訪問系サービスを強化することにも重きが置かれています。

役所の保健福祉課が中心となり、訪問介護、訪問入浴、訪問看護などの各種サービスを充実化させ、在宅介護の負担の軽減を目指しています。

そして、在宅介護の通所系介護サービス強化。

通所介護(デイサービス)、通所リハビリ、短期入所(ショートステイ)を充実化させることで、介護者がレスパイトできる機会を確保できるよう力を入れています。

さらに高齢者向けの住居及び施設の質量充実化も見逃せません。

特別養護老人ホームをはじめ、介護老人保健施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の整備を加速させることで、高齢者の住み替え先を確保し、介護離職者や孤独死といった社会的な問題に対処しようとしています。

最後に認知症支援。

認知症デイサービス、グループホームの数を増やし、認知症カフェや介護者支援(家族会、ケア友の会など)、若年性認知症受入事業所などの整備に注力しています。

また、これら地域包括ケアの中核となる施設が市内各所にある地域包括支援センターと介護予防センター。

市民からの高齢者福祉に関する質問や相談を常時受け付けています。

札幌市オンブズマンとは?

札幌市では、市の業務、職員の仕事内容に問題を感じた場合に苦情を申し立てられる「オンブズマン制度」が市の条例により制定されています。

スウェーデンで生まれた制度ですが、1970年代頃から日本を含む世界各国で導入が進められるようになっています。

札幌市では2000年12月に「札幌市オンブズマン条例」が制定され、2001年3月、市役所内に札幌市オンブズマン室が設置されました。

札幌市のオンブズマンは大学教授・民事調停員・弁護士の各1名から構成。

その活動内容については毎年市長及び市議会に報告すると共に、市民に向けても公表されています。

札幌市オンブズマンが行う業務は、

- 市民からの市の業務に対する苦情申し立てを受理し、調査を行う

- 市政に問題がないか自ら率先して監視を行う

- 調査の結果、市の業務に問題があれば、是正措置を「勧告」する

- 市の制度の改善を求めるための「意見表明」を行う

- 勧告、意見表明の内容を公表すること

などが主なものとなります。

市が行っている介護予防事業、高齢者福祉政策に疑念が生じた場合、あるいはサービス内容やその提供のされ方に問題があった場合に札幌市のオンブズマン室へ苦情を申し立てます。

それを受けると速やかに実態調査を実施し、必要に応じて市に対し勧告、意見表明などの措置をとってくれる運びとなります。

オンブズマンの活動状況の詳細を示した『札幌市オンブズマン活動状況報告書』は、札幌市役所本庁舎1階の「市民の声を聞く課」、本庁舎2階の「市政刊行物コーナー」、各区役所総務企画課公聴係にて閲覧することができます。