“つながり”を大切にする土地柄からか、グループホームが充実

北海道には政令指定都市の札幌市があり、北海道の人口の大半を占めています。

札幌市に老人ホームの開設が集中するのは致し方ありませんが、地方での開設の遅れが問題となっています。

特に北海道は、降雪日数が日本一多いことで知られており(年間の3分の1以上)、一人暮らしの高齢者の家では雪かきなどもままならず、日常生活に支障をきたしているケースが多く見られます。

こうした点からも、地方部での老人ホームの開設が急務と言えるでしょう。

一方、費用面に目を向けると、北海道は東京や大阪などの大都市と比べると当然安くなっています。

北海道内で見れば、札幌市は他の市町村よりも高くなっていますが、それでも入居一時金0~10万円台、月額利用料11万円~など、探せば低い予算で利用できる老人ホームもあります。

また、中には医療・介護サービスを充実させ、入居一時金1,000万円以上、月額利用料20万円以上といった老人ホームもあるので、ニーズに合わせた選択が可能になっています。

施設の形態としては、介護付有料老人ホームが多いのは他の地域と変わりませんが、大きな特徴として他の都府県に比べて圧倒的なグループホームの多さを挙げることができます。

グループホームとは、認知症を抱えた主に高齢者が、一般的な住宅において少人数で、スタッフのサポートを受けながら生活する形態。

言わずもがな北海道はひとつの島であり、アイヌ民族に代表されるように小さなコミュニティで生活を営んできたという過去があります。

そうした生活が、人と人とのつながりを大切にする気質へと結びついているとも考えられます。

家庭的な雰囲気で余生を楽しみたいという高齢者にとっては、願ってもない土壌と言えるでしょう。

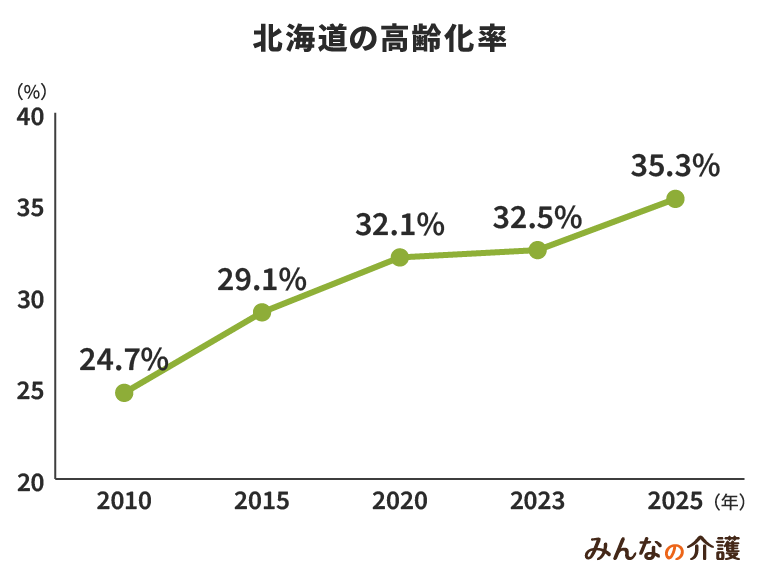

北海道の高齢化は都市部以外で顕著に進んでいる

北海道の人口は、少子化のあおりを受けて年々低下、2010年には550万6,419人でしたが、2015年には536万1,296人、2023年には513万9,913人となっています。

また、団塊の世代が75歳を超える2025年以降はさらに減少する見込みで、2035年には446万2,042人にまで減少すると見込まれています。

その一方で、高齢者(65歳以上)人口は2010年時点で135万8,068人、2015年には157万4,668人と増え続けており、2023年には167万995人でした。

高齢者人口自体は2025年から減少すると見込まれていますが、その減少幅は総人口の減少幅よりも小さいため、人口に占める高齢者の割合・高齢化率は年々増加し続けることになります。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

北海道の高齢化率は、2010年24.7%、2015年29.1%、2020年32.1%、2023年には35.3%でした。

全国平均より高齢化率が高い状況ですが、今後も全国平均よりも高い状態で推移していくと見込まれています。

2023年時点で道内で最も高齢化率が高い市町村は、夕張市となっており高齢化率は54.1%、その後に歌志内市53.9%、松前町52.5%、福島町51.8%、上砂川町50.7%と続きます。

一方、高齢化率が低い市町村は千歳市で23.9%となっています。

その他、高齢化率が比較的低い市町村としては、倶知安町26.3%、猿払村26.3%、中標津町27.5%、ニセコ町28.0%などが挙げられます。

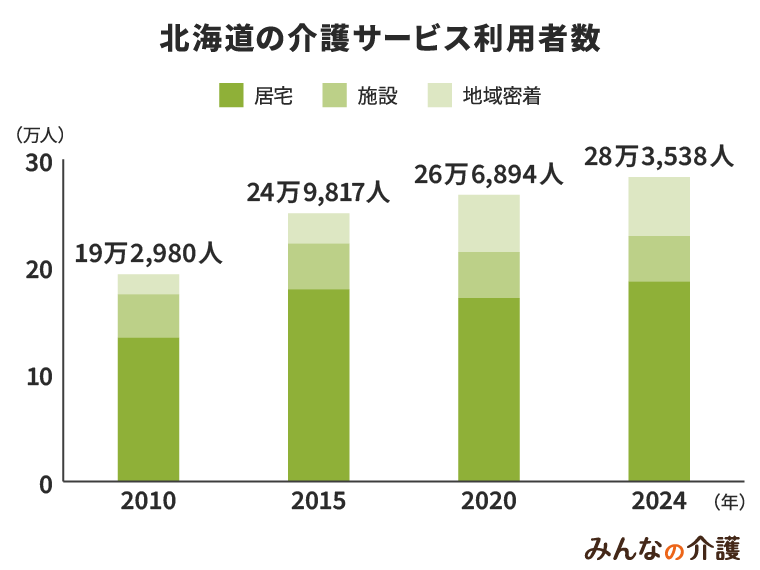

居宅サービスの利用者数は約15年で1.4倍にまで増加している

北海道の介護保険サービス利用者数(月あたり)は、2010年時点では居宅サービスが13万3,735人、施設サービスが4万598人、地域密着型サービス利用者数の1万8,647人程、計19万2,980人でした。

しかし14年後の2023年には居宅サービスが18万6,146人、施設サービスが4万2,462人、地域密着型サービス利用者数の5万4,930人程、28万3,538人でした。

居宅、施設サービス利用者数はどちらも増加、特に地域密着型サービス利用者数の増加が著しく、14年で約3万6,000人増加しています。

2024年時点の介護保険サービス全体の利用者合計は28万3,538人で、2010年と比べると1.4倍以上の利用者数となっています。

ただ、施設サービスの利用者数が2010年から2024年の間でほとんど増加せず、この点は北海道の介護保険サービスの特徴だと言えます。

地域ごとに特色を持つ北海道の介護予防

北海道内における介護予防事業の対象者(要支援・要介護状態に陥るリスクの高い高齢者)は、2006年度から年々増加。

そんな状況に変化を起こしつつあるのが、2015年度から施行されている「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」です。

これは介護保険制度により、要支援者に対して全国一律に行われていた訪問介護・通所介護事業を、市町村が地域の実情に応じて取り組めるよう行政が実施するというもので、厚労省肝入りで全国的に取り組まれています。

この総合事業の最大の特徴は、既存の介護保険サービスに加え、NPOやボランティア、自治会、自主グループといった地域の多様な団体・組織を活用することで高齢者の介護予防を目指すという点。

いわば「地域ぐるみで介護予防に取り組む」ことを目標にしており、高齢者自身が楽しみながら、気軽に各種介護予防事業へ参加できるという利点があります。

北海道内の市区町村においても、それぞれの地域色、独自色を生かした介護予防事業が展開されています。

北海道型地域包括ケアで高齢者のサポートは万全

北海道内の高齢者福祉では、介護保険等の公的サービスに加えてNPOや市民団体、ボランティア等によるインフォーマルサービスが高齢者の生活を支える上で大きな役割を果たしつつあり、「高齢者福祉=公的サービス」という従来の考え方が大きく変貌し始めています。

しかし公的サービスとインフォーマルサービスは、それぞれの性質が異なるため、そのままでは双方が独立した状態で断片的にサービスを提供することになります。

その非効率さを解消するために取り組まれているのが「北海道型地域包括ケア」です。

市町村、地域包括支援センターがコーディネート機能を発揮し、地域内の各種団体・組織や行政職員、医療機関、介護事業者などが意見交換を行いながら、地域に住む高齢者を総合的にサポートしていくというのがその目的です。

北海道が現在特に力を入れているのは、

- 高齢者の実態把握(民生委員や自治会、新聞配達員等が協力)

- 住まいの提供(グループホーム、バリアフリー型住宅など多様な住まいの確保)

- 介護予防サービスの提供と「居場所」の確保(地域サロン、公民館、行政主催の介護予防教室等)

- 生活支援・在宅サービスの充実化(介護サービス、買い物支援、除雪支援、在宅医療対応、医療と介護の連携)

- 相談体制の充実化(高齢者福祉関連の相談窓口、権利擁護)

という計5つの領域で、それぞれの領域ごとに必要な制度・体制作りが進められています。

北海道福祉サービス運営適正化委員会は介護サービスに関する苦情・相談の窓口

北海道では、各種福祉サービスに関する苦情、相談を受け付ける窓口として「北海道福祉サービス運営適正化委員会」を設けています。

この委員会は、北海道社会福祉協議会内に設置され、福祉、医療、法律など幅広い分野の専門家12名から構成された第三者機関です。

社会福祉協議会内に設置こそされていますが、北海道行政組織そのものとは関係しない公正・中立な組織として位置づけられています。

福祉サービス運営適正化委員会が取り組む仕事は主に2つ。

「北海道内の各種福祉サービスに対する苦情の解決を図ること」、「各種福祉サービス利用援助事業(北海道福祉生活支援センター事業)の運営の適正化を図ること」がそれらに該当しますが、介護保険サービスを利用している人にとっては、サービスに対する苦情の解決を図ってもらうということがメインになります。

介護保険サービスへの苦情は、そのサービスを提供している介護事業者に申し出てその解決を図ることがまず先決です。

しかし施設側、利用者側双方が話し合っても解決に至らない場合、あるいは介護事業者側に直接苦情を言いにくいという場合は、北海道福祉サービス運営適正化委員会に申し出るのが望ましいでしょう。

委員会では、各種福祉サービス利用者からの苦情を受け、必要な助言や解決に向けた事情調査、あっせんなどを行います。

虐待が発生している、あるいはサービス提供者側がとるべき対応をしない、意図的にすべきではない対応をしているといったことが発覚した場合、北海道知事に通知することとなります。