東海県では費用相場が高め…でも、選択肢は幅広い

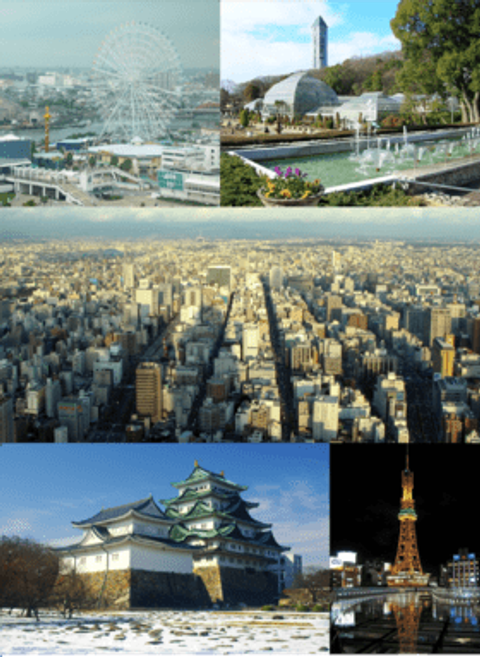

横浜市、大阪市に次ぐ日本で3番目に多い人口を抱える大都市・名古屋は、高齢者が増えている一方で、高齢者のための居住施設の整備は追いついていないのが現状です。

県庁所在地である名古屋市は愛知県中の3分の1ほどの老人ホームがあるとはいえ、高齢者人口の数と見合っているとは言えず、特に特別養護老人ホームでは入居待機者が数多くいます。

今後、特別養護老人ホームへの入居を考えている高齢者やその家族の方は、早めに申し込んでおくと良いでしょう。

高齢者比で老人ホームの数が少ないとはいえ絶対数は多く、その種類はさまざまです。

介護保険の施設サービスである特別養護老人ホームと介護老人保健施設をはじめ、介護付・住宅型有料老人ホームやグループホーム、ケアハウスに高齢者住宅など、利用者のニーズに合わせて入居先を検討することができます。

種類の幅広さと同様に、利用料の面でも選択肢は幅広くあります。

平均的に見れば、県内はもちろん岐阜県や三重県など中京圏の中でも若干、相場は高めのようです。

地区別に見ると、中区や昭和区、千種区といった高級住宅街を抱える地域で高額になり、中川区や港区、熱田区といった市の南部で低額の施設が多くなっています。

何と言っても名古屋市は、世界に誇る「トヨタ自動車」のお膝元。

そのため、道路網の充実ぶりは全国でも有数で、市の中心部でも片側3~5車線の道路があるなど、車での移動は非常に便利です。

同時にJRや名鉄、近鉄といった地上を走る鉄道に加え、地下鉄やバスの路線網も充実しているため、公共交通機関を利用した移動も楽々。

高齢者にとっても、またその家族にとっても、交通アクセスの良さは名古屋市の老人ホームに入居するにあたっての大きなメリットです。

ただし、名古屋の気候は高齢者にとって優しくありません。

夏場は高温多湿で非常に蒸し暑く、全国でも有数の酷暑地帯。

冬場は乾燥した日が続き、“伊吹おろし”という冷たい風が吹き、ときに大雪に見舞われることも。

そのため、名古屋市の老人ホームへの入居を考える際には、医療・看護ケアが充実しているところや、温度管理も含めた設備の充実度合いにも注目すると良いでしょう。

北区、南区、中村区で高齢化が進んでいる

名古屋市は横浜市と大阪市に次ぎ、全国で3番目に人口の多い市です。

東京23区を除くと人口が200万人を超えているのもこの3市のみ。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

2010年時点で226万3,894人だった人口は、2023年時点で229万4,854人にまで増加しています。

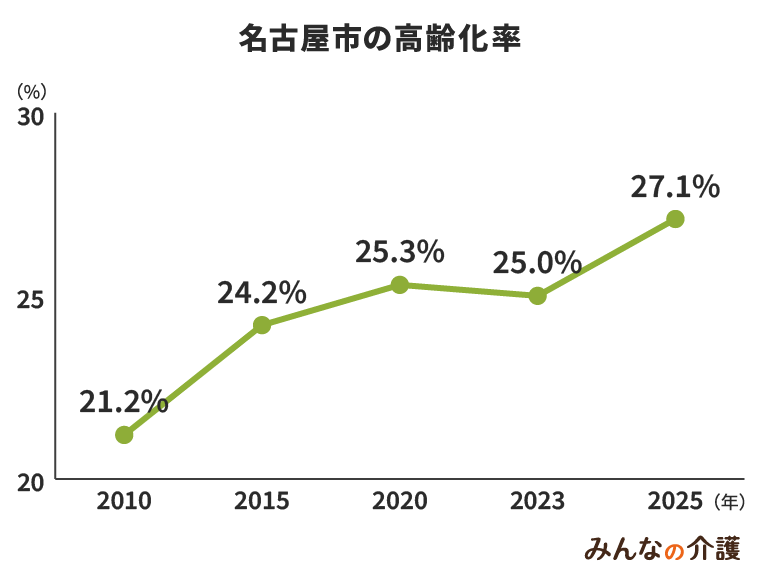

年齢別で見ると15歳未満の人口の割合が11.82%で、これはほぼ全国平均と変わりませんが65歳以上の割合は25.0%で全国平均を4%以上、下回っています。

したがって、愛知県はもとより東海地区産業の中心地として発展している名古屋市に、労働力が集まっているという形になっています。

2010年との比較では、全体人口が約3万人増えていることに対し、高齢者は10万人の増加となっています。

計算上は高齢者以外の人口が7万人も減っていることになり、高齢化率が全国平均を下回っているとはいえ、急激に高齢化が進んでいると言っても過言ではありません。

また、政令指定都市ということ で、区ごとの高齢化も気になるところですが、そのばらつきは大きくなっています。

高齢化が進んでいるのは北区、南区、中村区で、軒並み平均を大きく上回っています。

逆に栄や大須など商業施設が多くある中区は20%を下回っています。

市の東部である守山区、名東区、天白区、緑区は人口が多い地域ですが、高齢化率は平均を大きく下回っている地域です。

名古屋市の今後を考えると、未婚、晩婚率が全国平均を上回っているのが気になるところ。

都市部は地方に比べて未婚率が高い傾向にあるのは否めないのですが、それでも30代前半で男性は2人に1人、女性は3人に1人が未婚というのは少子化問題も含めて深刻な状況と言えるでしょう。

医療系の介護サービスの利用者が増加傾向

名古屋市は全国的に見ると比較的高齢化が進んでいない都市ではあります。

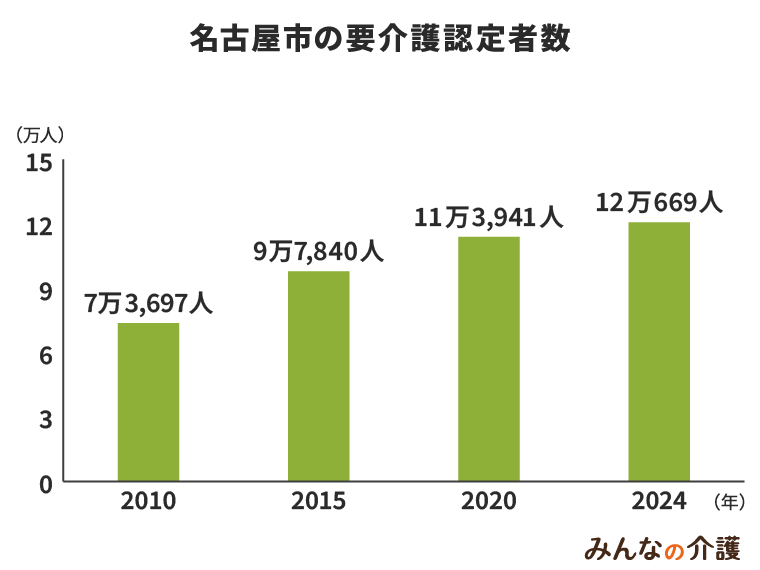

しかし確実にその波は押し寄せており、人口200万都市であることから低い割合でも高齢者数では全国トップクラスの多さです。

それに伴って要介護の認定を受けている高齢者も多くなっており、2024年には12万人という数値を記録しました。

年々生産者人口が減少している名古屋市における大きな懸案事項となっています。

介護保険の使用状況をサービス別に見ると、施設に入所する人数が減る一方で訪問介護やデイサービスなど、通所介護の使用者数が増加しており、ここでも在宅介護への移行が垣間見えます。

特に目立つのが訪問看護や、居宅療養管理といった医療系の介護サービスの利用者増加。

1年間におよそ1割のペースで増加し続けていますので、予想以上に在宅で病気の療養をされている人が多いということになります。

一方で市の計画値を下回っているのは、地域密着型の介護保険サービスです。

具体的には認知症を患った方の為の施設である「グループホーム」や、通所、宿泊、訪問などが自由に選択できる「小規模多機能型介護」の利用者が若干少ない傾向にあります。

地域密着型サービスは管轄地域に住民票がある方のみが対象となるために制限が多く、都市部ではこういった傾向になりやすいと言えます。

大学と連携して健康促進する「なごや健康カレッジ」

名古屋市では介護予防事業として介護保険制度の改定を受けて2つの柱を立てています。

1つ目は要支援の認定を受けている方に対しての一般的な介護サービス。

そして2つ目は要支援、要介護の認定に関わらず、全ての高齢者の方を対象とした普及、啓発を目指す事業です。

独自色が出ているのは特に後者の方で、主に介護予防の活動を身近に感じてもらうことで、自発的に実践できるような講座やサロンを展開しています。

例えば、各区の保健所が行っている「いきいき教室」は、認知症予防や運動機能に始まって栄養面に至るまでさまざまな教室を開いています。

これには保健所の庁舎で行う場合もありますが、職員が地域に出向いて行う出張型も存在。

これらに加え、高齢者サロンにも出向くことで自立支援のアドバイスなどをしている所もあります。

また、各区の福祉会館主導で行われるのが「福祉会館認知症予防リーダー養成講座」で、これは認知症予防運動の先頭に立つ地域のリーダーを育成する講座です。

地域密着型の介護事業の取り組みの一環として、地域全体で認知症の患者さんを見守っていく意図が感じられます。

そして、都市部では孤立する高齢者の問題が根強くある訳ですが、名古屋市ではコミュニティセンターなどで同じ趣味、趣向を持つ仲間作りの支援を行っています。

「なごや健康カレッジ」では大学などと連携して、科学的根拠を分かりやすく解説しながら継続可能な楽しい健康講座を開設しています。

いずれも名古屋市役所の名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課地域支援係が担当しているので、興味のある方は是非問い合わせてみて下さい。

名古屋市の地域包括ケアシステム

地域包括ケアシステムは、高齢者の方が住み慣れた地域で自分らしく余生を過ごせるようにすることを目的に、介護や介護予防、医療に加え、自立した生活などの支援を地域が包括的に行う仕組みのことです。

特に、名古屋市のような都市部では急激に高齢化が進むと同時に、単身の高齢者や高齢者だけの世帯も急増すると言われているだけに、余計に地域での支援が重要になるでしょう。

名古屋市では「NAGOYAかいごネット」を旗頭にして各区に「地域包括ケア推進会議」を設置、地域包括ケアシステムの構築に力を入れています。

例えば中区では「デジタル回想法」という試みがなされました。

昔の日常の風景を映像として流し、それについて高齢者の方がディスカッション方式で話をするというものです。

昔の台所が映されると「七輪で料理をした」などの思い出が出てきたり、学校の映像が流れると、「二宮金次郎像があった」や「教育勅語を言わされた」など、思い出話に花が咲くそうです。

映像を見ながら昔を思い出すことが認知症の予防、また、その進行を遅らせることに繋がると言う観点から行われた取り組みです。

名古屋市で最も高齢化率の高い南区では男性介護者向けにサロンを開いています。

介護者同士の意見交換や情報の共有場所を区が提供しているわけですが、ただのカフェ的な存在に留まらず、料理教室を開催したり日帰り旅行に行ったりと、介護の悩みやストレスを発散させてくれる取り組みをしています。

こうした活動の状況を宣伝するために、名古屋市では各区のいきいき支援センターごとのフェイスブックアカウントを作成。

拡散のためにSNSを活用することはとても先進的で、高齢者の方がこういったものに触れることは今後を考慮すると重要なことでしょう。

名古屋市の福祉サービス苦情相談センターとは?

名古屋市では「福祉サービス苦情相談センター」を設け、介護施設や在宅介護用のホームヘルパー業者に対する利用者からの苦情を受け付けています。

利用者が直接利用している事業所に持ち込んだ苦情に対しても事業者から報告を受けることがあり、両者の受け皿となっています。

介護サービスを受けている利用者やご家族の方は、来所や電話、FAXなどで苦情相談センタ―に相談することができます。

ただし、現在裁判などで係争中の案件やすでに結論が出ている事項については相談できません。

受付けられた相談が苦情申し立てになると判断されると「苦情調整委員」が事業所へ事実確認のための報告を行います。

苦情調整委員は弁護士や社会福祉に精通した有識者などを中心に構成されています。

双方の事情を把握した上で利用者と事業所の話し合いがもたれますが、そこに調整委員が同席して第三者の立場で解決に向けた助言を行ってくれます。

いわゆる一方通行の判断が下されないようにする仲介役です。

また、苦情調整委員は施設や事業所に対して、利用者からの「要望段階」で対処することを目的に、施設で日々発生する問題の相談にのったり、助言をする役割もあります。

センター設立当初は施設のスタッフに対するいわば愚痴に近いような軽い相談が多かったようですが、現在は実際に受けた被害や権利の侵害などという、深い部分の相談も寄せられているようです。