有料老人ホームは少なめ?グループホームやサ高住に選択肢が

春日井市内には、農地に利用される土地もあれば古くから残る町並みもあり、新興の住宅地が建造されている一角もあって、さまざまな特色を備えています。

落合公園などの散歩に適した場所や寺社仏閣や史跡も残っており、多様性を誇る都市のひとつです。

交通の拠点となっているのは、主にJRの春日井駅と高蔵寺駅でしょう。

JRは中央本線が市内を通っていますが、名古屋鉄道については小牧線が走っています。

その2つに加えて、愛知環状鉄道と東海交通事業の城北線が市民の日常的な移動を支えています。

名鉄バスのほか、あおい交通やかすがいシティバスなど、地域に密着したサービスがいくつも運行を続けています。

この地域には、幹線道路などがたくさん通っていることで有名ですが、春日井市内の場合は高速自動車道に限っても東名高速道路 ・中央自動車道・名古屋第二環状自動車道と3本も利用することができます。

春日井市の場合、市内の民間の老人ホーム・高齢者専用住宅はまだ数が少ないです。

特別養護老人ホームのような公的な施設への申請数は、このエリアにおいても過度に集中した状態が慢性的に続いているため、民間の施設も大事なのですが、特に有料老人ホームの少なさが目立ちます。

サービス付き高齢者向け住宅やグループホームなどは、比較的増加しているため、入居条件などを確認して利用できる施設を早めに絞り出すことが、住民には要求されるでしょう。

それに意外なほど条件がゆるい施設も(ごく少数ですが)運営されています。

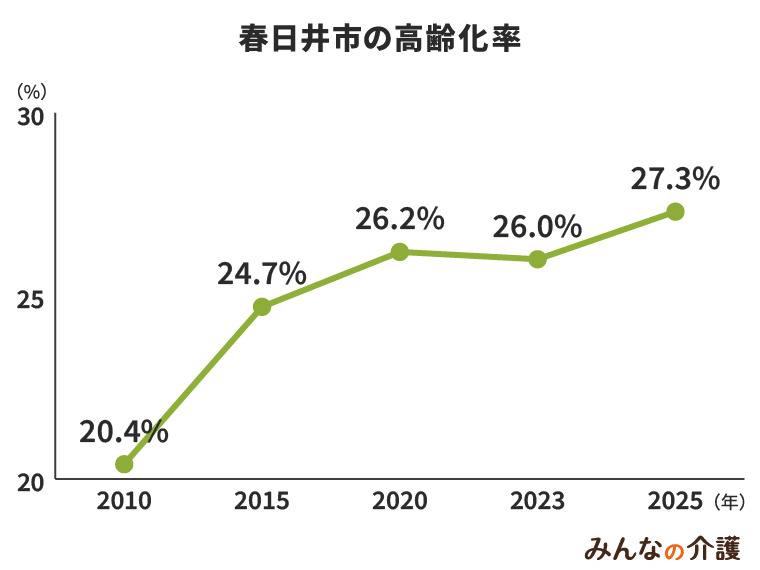

春日井市の高齢化率は2023年に25.2%を突破

春日井市は愛知県の北東部にある都市で、名古屋市の北東にあります。

通称「小牧空港」と呼ばれる県営名古屋空港が春日井市や隣接する西春日井郡豊山町にまたがって設置されています。

JR春日井駅から中央本線の快速に乗れば、愛知県の中心駅である名古屋駅まで最短22分。

高蔵寺ニュータウンなどの新興住宅地も多く作られ、ベッドタウンとしても発展してきました。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

春日井市の総人口は現在、約30.8万人。

人口が減少する市町村が多い中、交通の便の良さなどから春日井市は総人口を維持できています。

高齢化率の上昇も緩やかです。

2023年は高齢化率が26.0%となりました。

概ね4人に1人が高齢者という状況ですが、全国平均が29%台なので、平均を下回っています。

「団塊ジュニア世代」と呼ばれる1971年から1974年生まれの人が高齢者となる2040年には、春日井市の高齢化率は32.2%にまで上昇するようです。

ほかの都道府県に比べると高齢化は深刻ではありませんが、超高齢社会は訪れており、春日井市は高齢者福祉サービスの充実に急いでいます。

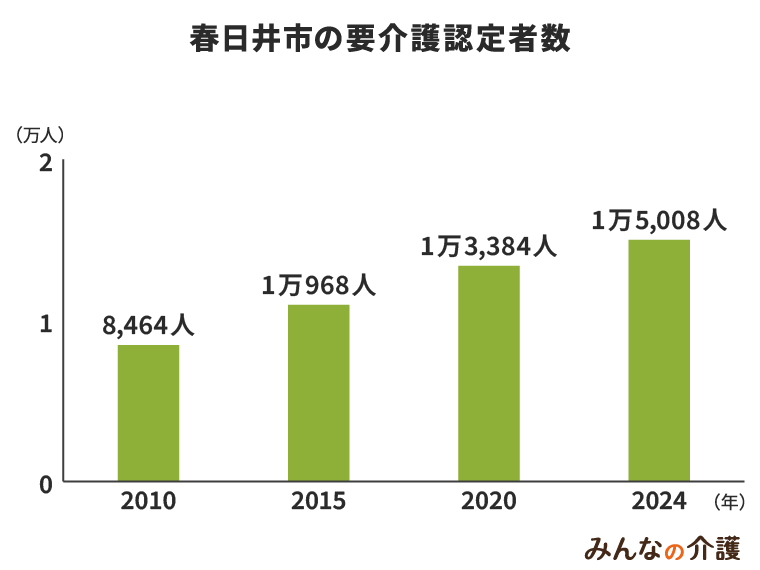

後期高齢者の増加とともに要介護認定者も増加

春日井市では要支援・要介護認定者が増加中です。

2010年には8,464人だった認定者も、2023年には1万5,008人に増加しています。

今後も高齢者が増えるとともに、認定者も増加し続けるでしょう。

要介護度別にみると、要介護1の認定者が1番多く、ついで要支援1、要介護2が続きます。

比較的軽度の人が多いのが現状です。

認知症高齢者も増えており、グループホームや認知症対応型デイサービスなど、認知症に対応した介護保険サービスを充実させています。

介護保険サービスの利用状況をみると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護付有料老人ホームなどの利用が多く、グループホームなども需要が高いです。

また、居宅サービスとしては訪問介護とデイサービスの利用回数が大変多く、ついで通所リハビリテーションやショートステイ、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具貸与が盛んです。

比較的、自宅で暮らす高齢者や、そして在宅介護をしている世帯が多いため、家事代行や身体介助をしてもらえる訪問介護や、食事や入浴をさせてもらえるデイサービスは人気です。

春日井市はこれらのサービスの提供量を増やせるよう、介護スタッフの増員や事業所の増設などを検討しています。

また、後期高齢者になると要支援・要介護認定者が急増することがわかっており、春日井市は介護予防や介護度の重度化防止活動を推進し、認定者の急増に歯止めをかけようとしています。

介護予防のための「健康マイレージ」制度を導入

春日井市では高齢者も含めた市民一人ひとりが積極的に自分で健康維持ができる環境づくりに励んでいます。

介護予防活動を推進するべく、「健康マイレージ」制度を導入。

市が提案する健康づくりに取り組むと、特典やサービスが受けられるマイレージポイントがもらえる制度です。

参加者からは「ポイントがもらえると思うと頑張れる」といった感想も聞かれ、健康づくりのヤル気アップに繋がっているようです。

また、ロコモティブシンドロームの予防のため、各種体操教室や健康講座を開催しています。

「かすがい いきいき体操」では、誰でもできる簡単な健康体操を実施し、自主的に体操できるように、指導者の養成や、認知度アップのための普及活動を行っています。

歯の健康キャンペーンである「7021運動」を展開しており、歯科医師会などが中心となって、70歳までに21本以上の歯を保つため、健康的な食生活の指導や歯磨き指導などを行っています。

介護予防のためには、高齢者の社会参加や生きがいづくりが大切として、老人クラブ活動やボランティア活動、シルバー人材センターの活動なども支援。

老人福祉センターや福祉の里などを整備し、高齢者の居場所・通い場を提供。

生きがいづくりの一環として、「かすがい農業塾」では農業のノウハウを指導しています。

また、外出しやすいように公共交通機関の確保や、公共部分のバリアフリー化も推進。

市バスなどの公共交通機関の普及や、公園や道路の段差解消などに力を入れています。

災害時の高齢者への避難サポート体制づくりも推進

春日井市は高齢者の生活を多角的に支える地域包括ケアシステムを構築しています。

在宅医療と介護の連携、切れ目のない医療や介護の提供体制の構築するため、在宅医療導入研修や認定看護師派遣、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を実施しています。

実際、医療と介護を同時に必要とする高齢者が増えているため、より一層の連携が求められています。

また、駐車場のない高齢者宅を介護・看護職員が訪問する際に近隣住民が駐車場を貸す「ハートフルパーキング事業」も推進しています。

地域全体での見守りや支え合いを実現に向けています。

その一環として、現在、地域包括支援センターを中心に、介護保険サービスのマネジメントや、介護予防、総合相談なども実施しており、高齢者とその家族のよりどころとなるような拠点づくりを行っています。

また、地域包括支援センターでは、地域住民による地域ケア会議の話し合いの結果を共有し、提出された問題の解決に向けて取り組んでいますし、成年後見制度など権利擁護のための制度を推進しています。

アンケート調査によると、要支援・要介護が必要な高齢者が必要としているサポートは、「災害時の避難補助」が31.5%で最も多く、次いで「緊急時の手助け」が29.1%という結果が出ました。

春日井市では、災害時の避難サポートの体制づくりも推進しています。

一人で避難できない高齢者のリスト化を進めおり、さらに、緊急時連絡装置の配布などを行い、いざという時に高齢者の力となれるように努めています。

春日井市の高齢者相談窓口

春日井市では、医療機関や地域のクラブなど、いろいろな相談相手を設け、高齢者が相談しやすい環境を整えています。

認知症高齢者とその家族が相談をしやすいように、認知症カフェなどを開催しています。

認知症地域支援推進員や認知症サポーターを養成し、相談担当者も増やしています。

老人クラブでは一人暮らしの高齢者宅を訪問し、安否確認や気軽な相談などを行う「友愛訪問」を実施し、高齢者の孤立感を解消しています。

また、春日井市では健康維持に力を入れており、気軽に相談できるかかりつけ医を推奨してきました。

アンケート調査では、一般高齢者は85.1%、要支援・要介護認定者は92.0%もの人が、かかりつけ医がいることがわかっています。

今後もかかりつけ医やかかりつけ歯医者、薬剤師を推奨し、高齢者が安心していつでも相談できる状態を目指しています。

一方、高齢者・障がい者権利擁護センターでは、認知症などで判断能力が十分でない人を対象に、成年後見制度の紹介や、利用のサポートを実施。

権利に関する相談ができます。

また、日常生活自立支援も行っているので、「サービス料金の支払いがよくわからない」「ハンコがどこかにいったと祖母がいつも騒ぐので困る」といった相談が可能です。

その他にも、春日井市では健康相談や生活相談、こころの相談などを実施しています。

法律相談などの相談も行っていますので、相続や不動産管理といった難しい相談もできます。