この記事を読まれている皆様にとって、がん検診はどのような位置付けにあるものでしょうか?定期的にしっかり受けているという方がいれば、体調が良く、健康診断で何も異常を指摘されていないので、がん検診は受けなくてよいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

実際のところ、がん検診はどのような位置付けで捉えるのがよいのでしょうか。「健康診断で異常がない=健康」と考えれば、がん検診の必要性は見えにくいかもしれません。しかし、話はそう単純ではありません。

まず初めに、世間であまり認識されていないのが、「健康診断で異常がない=健康」ではないという事実です。健康診断は、「症状は出にくいが、よくある健康問題がないかをざっくり調べて拾い上げる」という位置付けで行われています。このため、健康診断で異常がなくても病気を持っていることがありえますし、逆に健康診断で異常と言われても病気ではないケースも存在します。

もう一つ注意が必要なのは、それらの検査ががんを調べる目的で行われているものではないという点です。もちろん健康診断がきっかけでがんが見つかったという人も中にはいるかもしれません。しかし、それは稀な事例であり、基本的に健康診断はがん、特に早期のがんを見つけるのには不向きな検査ばかりです。もちろん、優れた点もあるからこそ健康診断は法律で実施を義務付けられた検査として行われているわけですが、腎臓の機能やコレステロールの異常は分かっても、それらの検査が早期のがんを見つけてくれるわけではないのです。

このため健康診断とは別に、がん検診を受けることが大切になってきます。

それでは、がん検診について深堀りしていきたいと思います。がん検診は、がんを早期に見つけ、早期に治療を開始することで、結果として自らの健康、ひいては命を守るという目的で行われるものです。

ほとんどの市町村で公費によりその費用負担がされており、一部の自己負担で受けられるようになっています。お住まいの自治体からの手紙を見て、定期的に受けている人も多いかもしれません。

日本で推奨されているがん検診は、以下の5種類です¹。

男性は40歳から、女性は20歳から、一部の検査においてその対象となることがお分かりいただけたかと思います。

ではなぜ、これらのがんが選ばれたのか。もしかすると、読者の方の中には、膵がんや卵巣がんなど、ここにはリストアップされていないがんで苦しむ方を身内に持ち、「なぜがん検診を膵がんにもやらないのか」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。そこには相応の理由があります。

例えば、乳がん検診を例に挙げてみると、その理由がお分かりいただけるかもしれません。乳がん検診については、乳房X線検査を40歳から行った場合、この検査を定期的に受けた人と受けなかった人でどのような違いが出るのかを比較した研究が行われています。その結果、この検査を定期的に受けた人が、受けない人に比べ、乳がんにより死亡するリスクが15%から20%ほど減ることが分かったのです2。これが、がん検診の「有効性」です。

それならば、「もっと検査を追加して手厚くした方がいい」と思われる方もいるかもしれません。実は、そんな疑問に回答するような研究も行われています。定期的な乳房X線検査に超音波検査を追加してみるとどうなるか。蓋を開けてみると、がんの検出は増えなかったばかりか、検査の「偽陽性」ばかり増やしてしまったのです。「偽陽性」とは、実際にはがんはないのに、検査で陽性と出てしまうことを意味します。検査が陽性になれば、がんの疑いが出るので、追加の検査、すなわち針を刺して組織をとる検査を行うことになります。超音波の追加は、本来必要のなかった体に負担のかかる検査を増やす結果になってしまったのです。

このように、「検査はなんでもかんでもやればやるほど良い」というものではないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。検査を増やすことで体に不要な負担をかけ、リスクばかりを増やしてしまうこともあるため、メリットとデメリットを天秤にかけて、最適なバランスを保つことが大切です。

先にお示ししたようながん検診の有効性は、他にも様々な大腸がん検診で同様の結果をえられています3。こうした検診を、一定の年齢から決まった頻度で定期的に受けることにより、将来の自分の健康を守る、命を助けることにつながるのです。

もっと若くから検査を始めた方がいいのではないかという意見もあるかもしれません。確かにその可能性も否定はしきれませんが、若い世代になればなるほど、一般的にがんの罹患率は低下します。これはどんな検査についても言えることですが、罹患率が低い対象に検査を行うと、結果として検査の偽陽性を増やします。以下の例をご覧ください。

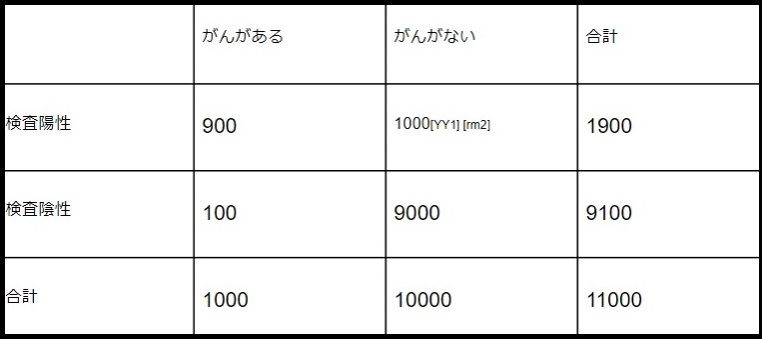

まず、10人に1人はがん患者が含まれる11000人を対象に、比較的精度の高いがん検診を行った場合がこちらです。結果として、1900人で検査が陽性になることが分かります。その中で実際にがんが見つかるのは900人で、本当はがんがないのに陽性になり、無駄な追加検査を受ける人が1000人になることが分かります。それでも、症状もなく誰にがんがあるか分からない完全に目隠しの状態から、検査後には50:50まで持ち込めたのは十分な確率とも言えるかもしれません。

がんがある人とない人の割合が1:10の対象者が精度(感度・特異度がともに90%)の高い検査を受けた場合

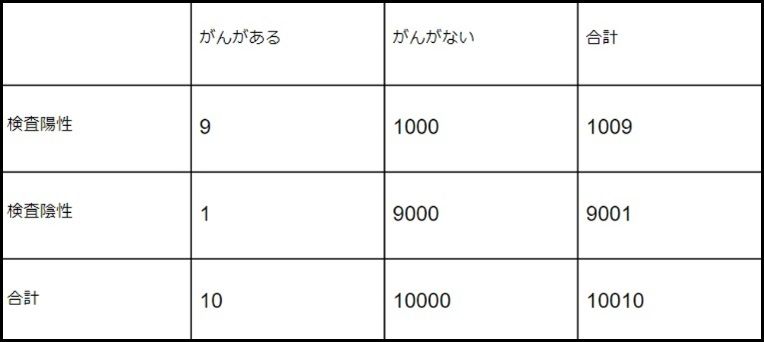

次に、より若い世代を対象に、がん患者は1000人に1人しかいない10010人に対してがん検診を行ったとしましょう。この場合には、検査陽性となるのは合計1009人。しかし、そのうち実際にがんがあるのはたった9人となります。つまり、1000人は実際にはがんがないのに不必要な追加検査を受けることになるのです。同じ精度の検査を行ったのに、「偽陽性」の確率が大きく上昇したことがお分かりいただけるのではないでしょうか。

より若い世代でがんがある人とない人の割合が1:1000の対象者が精度(感度・特異度がともに90%)の高い検査を受けた場合

このように、むやみに検査対象を広げることは、検査のメリットを高めるどころか、「検査のリスク」を増やすことになるので、一定年齢以上を対象に実施しているのです。

先にご紹介した5つのがん検診の中で、現存のエビデンスと照らし合わせた時に、最も議論の余地が大きいのは肺がん検診でしょう。がん検診としての胸部X線検査の有用性は現在では否定的であり、仮に胸部X線でがんを一定の確率で見つけられたとしても、その検査を受けた人で肺がんによる死亡リスクを低減できないことがこれまでの研究で示唆されています4,5。このため、私が拠点としている米国では、肺がん検診は50歳から80歳の一定以上の喫煙歴のある人に対して、低線量CT検査と呼ばれる検査を行うことが推奨されています6。

肺がん検診以外のものについても細かな点を指摘することはできますが、他の4つのがんについては、科学的根拠に基づいて策定された米国でのがん検診などと比較しても、大きな差異は見られません。

「いやいや、卵巣がん検診も必要じゃないか」と考える方もいるかもしれませんが、今のところここにお示ししたがん以外では、検診を行なって検査を受けた方の命を守る、あるいはメリットがデメリットを上回るという十分な根拠がありません。むしろ、害が益を上回ると分かっているものすらあります。こうした理由から、5つのがん以外についてはがん検診を受けることが推奨されていないのです。せっかく受けた検査で害を被ることになってしまったら、目も当てられませんよね。

話は変わりますが、人々の「がんへの漠然とした不安」につけこんで「新しい検診だ」と主張し、がん検診ビジネスが行われているケースもあります。繰り返しになりますが、それらの検査を受けることによるメリットがデメリットを上回るという確証はなく、検査による弊害が懸念される事例も少なくありませんので、注意が必要です。上記のがん検診として推奨されていない検査は、仮に「精度の高い素晴らしい検査だ」と企業が主張しているとしても、実際の有効性が示されておらず、先に示したような偽陽性や害をもたらす可能性について十分検討されていません。

そうした検査が広がることは、検査の偽陽性による二次被害を増やすことにつながる可能性があり、軽い気持ちで受けた「負担の少ない検査」に結果として害を受ける(本来必要なかった針を刺す検査が必要とされる)こともあります。「検査はやればやるほど良い」「検査は最新のものであればあるほどいい」と考えられていた方は、考え方を見直していただくきっかけにしてもらえればと思います。検査は家電とは違って、「新しいものの方が性能はいい」というわけではないのです。

これまで考えてきたように、日本のがん検診も見直しが必要とされる点がないわけではありません。しかし、現在推奨されているがん検診は、検査の根拠や有効性に配慮されており、きっとあなたの健康を支えるものになるはずです。これまで面倒くさくて受けていなかった、意義が分からなかったという方は、あらためてがん検診考え直すきっかけにしていただいてはいかがでしょうか。

参考文献

1. 厚生労働省. がん検診. Accessed January 7, 2022. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490.html

2. Lee JM, Arao RF, Sprague BL, et al. Performance of Screening Ultrasonography as an Adjunct to Screening Mammography in Women Across the Spectrum of Breast Cancer Risk. JAMA Intern Med. 2019;179(5):658-667. doi:10.1001/JAMAINTERNMED.2018.8372

3. Brenner H, Stock C, Hoffmeister M. Effect of screening sigmoidoscopy and screening colonoscopy on colorectal cancer incidence and mortality: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials and observational studies. BMJ. 2014;348. doi:10.1136/BMJ.G2467

4. Berlin NI, Buncher CR, Fontana RS, Frost JK, Melamed MR. The National Cancer Institute Cooperative Early Lung Cancer Detection Program. Results of the initial screen (prevalence). Early lung cancer detection: Introduction. Am Rev Respir Dis. 1984;130(4):545-549. doi:10.1164/ARRD.1984.130.4.545

5. Marcus PM, Bergstralh EJ, Fagerstrom RM, et al. Lung cancer mortality in the Mayo Lung Project: impact of extended follow-up. J Natl Cancer Inst. 2000;92(16):1308-1316. doi:10.1093/JNCI/92.16.1308

6. Jonas DE, Reuland DS, Reddy SM, et al. Screening for Lung Cancer with Low-Dose Computed Tomography: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA - Journal of the American Medical Association. 2021;325(10):971-987. doi:10.1001/JAMA.2021.0377