健康診断の検査は万能ではない

今回は健康診断について考えていきたいと思います。健康診断は所属する会社から通知を受け、毎年受けている人も多いと思いますが、実際にその意義を深く考えることはあまりないかもしれません。

皆様が毎年受けられる「一般健康診断」は、実はその実施が法律で義務づけられているものです。では、どのような項目をやる必要があるかといえば、労働安全衛生規則で定められているのが以下の11項目になります(ただし、年齢によって若干の差異があります)¹。

ここで、それぞれの内容について、簡単にご紹介していきたいと思います。「既往歴」というのは、これまで患った病気の歴史のことです。これらの情報を知ることで、持病に対して適切に治療が行われているか、今の業務で体調を崩してしまわないかということがわかります。「業務歴」は、一見健康と関係がないように思われるかもしれませんが、業務内容によってリスクのある健康問題が変わってくるので重要です。

身長、体重から割り出されるBMIは肥満ややせの定義に用いられているものです。BMIは体重(kg)÷[身長(m)]2で算出できます。世界的に22が「理想」とされ、日本では25以上を肥満、18.5以下を低体重と定義されています。また、腹囲も肥満の指標として用いられており、男性85cm、女性90cm以上というのを基準にしています。この数値を超えた場合、肥満の合併症の評価が必要になります。

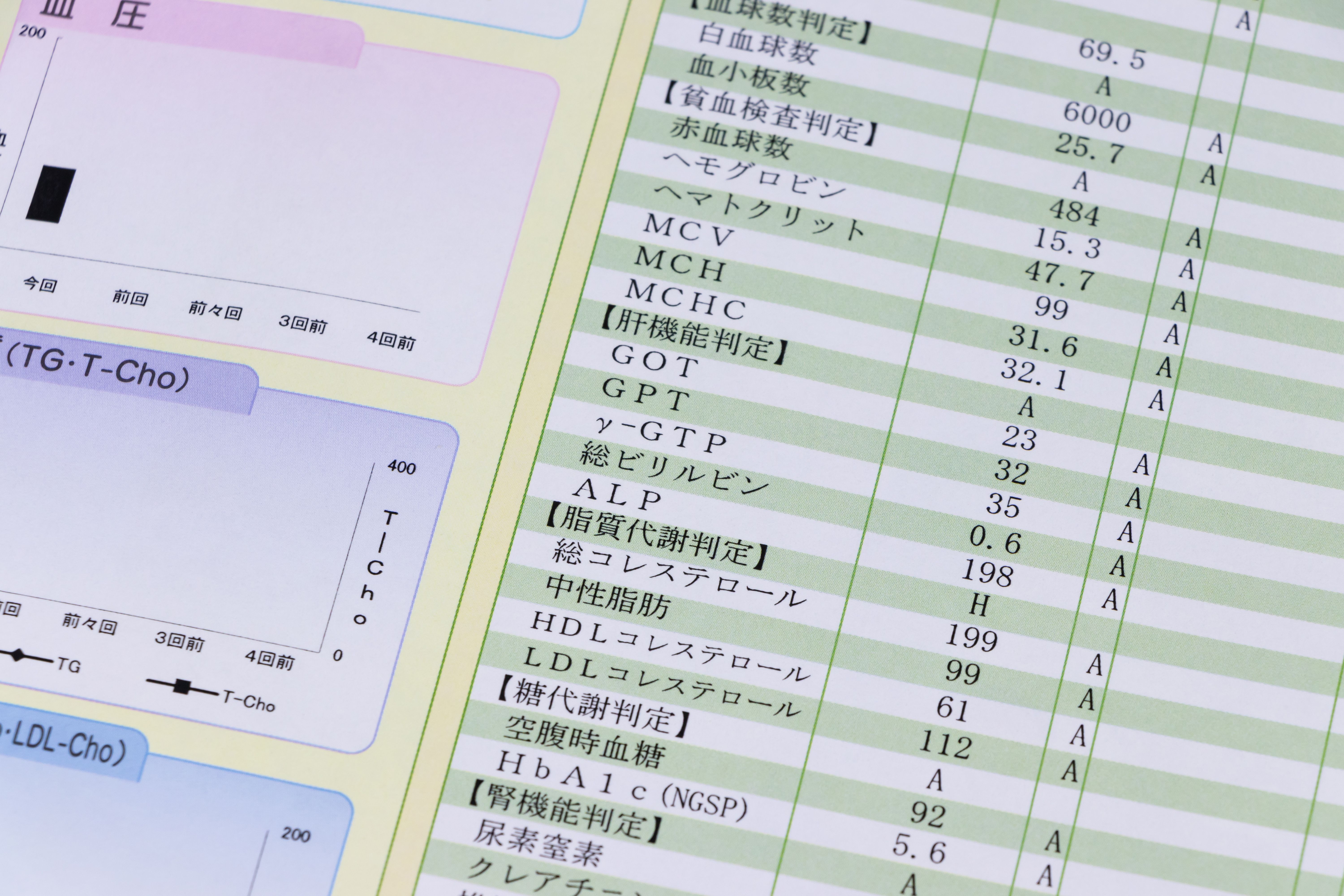

血液検査では、貧血や多血、肝臓の障害、コレステロール値、血糖値の異常がわかります。肝臓の検査は「肝機能検査」と呼ばれるので、よく「私の肝臓の機能は大丈夫ですか?」と聞かれますが、この血液検査で「肝臓の機能」がわかるわけではないことに注意が必要です。わかるのは「今まさに肝臓の細胞が壊れているか」だけで、過去に肝臓の細胞が壊されたのかは分かりませんし、機能が低下しているかどうかもわかりません。それについては、追加の精密検査が必要ということになります。

また、血糖値はその瞬間の血糖値を見ているだけなので、とても高ければ糖尿病かな?と調べるきっかけにはなりますが、これだけで糖尿病があるかどうかまではわからないことにも注意が必要です。糖尿病の診断には、やはり追加検査が必要なのです。

尿検査では、血液検査ではわからない腎臓の障害の有無を検出できることがあります。腎臓に炎症があると尿に血が混ざったり、腎臓のろ過機能に障害が出ると、尿の中にタンパク質が漏れ出たりするのです。これを尿検査で検出することができます。しかし、障害の「程度」まではわかりません。腎臓の機能を評価するためには、血液検査が必要になります。

心電図検査では、心臓の壁が異常に厚くなっていないか、過去に心筋梗塞をやっていないか、不整脈の素因がないか、がわかります。心電図検査の説明をする際に、「不整脈はありますか?」と聞かれることがありますが、心電図はその瞬間、数秒間の心臓の電気信号を検出するだけなので、その瞬間以外に出ている不整脈を捉えることは残念ながらできません。1日1回以上出る動悸が不整脈によるものかを調べるには、例えば、24時間装着する「ホルター心電図」が必要になります。また、あくまで電気信号の検査なので、弁膜症など、心臓の形の異常も捉えることはできません。

一般健康診断でも色々な検査を受けることになり、またその名前からも、なんでもわかるように思われるかもしれませんが、このように限界がたくさんあります。異常がないかをざっくり知るために使われるのがこの健康診断です。「健康診断正常=健康」でも「健康診断異常=不健康」ではないのです。健康のざっくりチェックのツールとして活用するというぐらいの感覚を持っておくのが良いでしょう。

異常が見つかった時には、必ず二次検査を

それでは意味がないのではないか、そもそも症状がなければ健康なのではないか、などといった疑問を持たれる方もいるかもしれません。しかし、健康問題は必ずしも「症状」として出るわけではなく、検査の異常で初めて見つかることもあるため、このような検査にも価値があります。

なお、この一般健康診断のように、「健康状態を大雑把に調べる」ための検査は「スクリーニング検査」とも呼ばれています。

「スクリーニング」というのは、厳密には、症状のない人から病気を拾い上げることを指します。異常を「拾い上げる」だけで「診断」ができるわけではないので、健康診断で異常が出たら、必ず二次健康診断を受ける必要があります。

ここで注意が必要なのは、あなたが健康診断でひっかかった「異常」は重大な病気の見逃しがないようにややオーバーに拾い上げられたものだということです。拾い上げがオーバーだと正常な方にまで異常のレッテルを貼ってしまうことになりますが、拾い上げが少なすぎると見逃しが多くなります。検査をした上での見逃しが増えては困りますので、健康診断ではオーバーを許容するのです。

すなわち、ここで「異常」と出たからすなわち病気がある、治療が必要である、ということではありません。結果的に何もする必要がない、ということもよくあります。ただ、病気の可能性があるので、二次健康診断に進んでしっかりと調べる必要があるのです。

この二次健康診断は、検査結果の異常がなぜ起こっているかを明らかにする目的で、病院で保険診療として行われます。例えば、「血糖値が高い」となれば、追加でHbA1cと呼ばれる確認検査を病院で行い、糖尿病があるかどうかを確認します。糖尿病と診断されれば、治療が開始となります。

二次健康診断は法的な側面から言えばもはや義務ではありません。しかし、二次健康診断がなければ、せっかく受けた一般健康診断もただの徒労に終わってしまいます。健康診断で見つかる「異常」は、ほとんどの場合自覚症状を伴わないため、当事者にとっては、病院に行く意義を見い出しにくいものです。しかし、残念ながら、高血圧や脂質異常症といった慢性疾患は、多くの場合症状が出ないという現実があります。そしてその治療は、今のあなたの症状をよくする、という目的のものでもありません。5年後、10年後のあなたを病気から守る、未来への投資です。そのような投資を前もってできるかどうかが、将来の自分の健康を守れるかどうかの分かれ目になりますから、やはり症状がなくても病院を訪れるべきなのです。

検査項目で理解すべきポイント

ここからは、健康診断でいくつか具体的によく誤解されるポイントと、それらをどのように理解する必要があるのかについて解説していきたいと思います。

1. 血圧

健康診断で血圧が高いと指摘された場合に、よくある誤解として「自分は元気だから高血圧は大丈夫」と思われることがあります。確かに、血圧が高いだけでは多くの場合、症状を起こしません。しかし、血圧が原因で脳梗塞などの病気を発症し、症状が出たときには遅すぎるという場合が多いという点に注意が必要です。血圧が高い状態が続くことで、脳卒中や心臓の病気のリスクが増えることが知られています。確かに、脳卒中を発症するまでは「元気」かもしれませんが、実際には脳卒中を発症してから対処するのではなく、未然に防げるなら防ぎたいと多くの方が考えられるのではないでしょうか。だからこそ、症状のない段階で血圧の確認を行い、高血圧があったら治療するという対応が大切になるのです。

2. 血糖値

血糖値が高いと指摘された場合には、「今日血糖値が高くても、今後甘いものを控えれば血糖値は下がるはずだから大丈夫」と考えられるかもしれません。しかし、実際のところ糖尿病の発症には、食習慣だけでなく、遺伝や生活習慣全体も影響します。また、よほど悪化しなければ症状として感じにくいものです。このような点から、早期発見・早期治療が重要であり、血糖値が高いと指摘された場合にも、食生活や症状いかんにかかわらず二次検診を受けることが大切です。

3. コレステロール値

コレステロールが高いと指摘された場合には、「コレステロールを取らない食事をすれば値は下がる」と考えられるかもしれません。しかし、実際には遺伝的な影響などを受け、食事摂取と関連なく体内(肝臓)で合成されるコレステロールも多いことがよく知られています。このため、十分に食事に気をつけていても、薬によるコントロールが必要となる場合があります。コレステロール値が高いと言われたら、必ず二次検診を受け、次のアクションとして何をすべきなのかを医師に確認しましょう。

4. 肝機能

アルコールが肝臓に悪いということをご存知の方は、「お酒を飲まないから肝臓は大丈夫」「肝臓の値が高いと言われてもお酒を控えればよくなるだろう」と考えられるかもしれません。確かに、アルコールが原因で肝臓にダメージを受けることがあるのは間違いありません。しかし、アルコールと関連のない肝臓の病気も数多く存在します。その中でも、非アルコール性脂肪性肝疾患と呼ばれる病気が世界的に約20%の人に生じることが知られています3。また、薬の影響で肝臓に障害を受けることもあります。このため、肝臓の値が高いと言われたら、飲酒をする人でも「お酒のせい」と決めつけず、丁寧に原因を評価することが大切です。

具体例をいくつか見てきましたが、こうした例からも分かるように、健康診断で異常を指摘された場合には、二次健康診断を受け、追加検査が必要なのか、治療が必要な状態なのかを明確にすることが大切です。

参考文献

*本文には、「最高の老後」(講談社)初出しの内容を含みます。

1. 労働安全衛生規則(安衛則) 目次|安全衛生情報センター. Accessed July 13, 2019. https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-m-0.htm

2. BMI | e-ヘルスネット(厚生労働省). Accessed August 23, 2023. https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-002.html

3. Lazo M, Hernaez R, Eberhardt MS, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in the United States: the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Am J Epidemiol. 2013;178(1):38-45. doi:10.1093/AJE/KWS448