フレイルとは?

皆様は、フレイルという言葉をどこかで聞いたことがあるでしょうか?

例えばこんな方を思い浮かべてみてください。糖尿病や高血圧で通院中。最近疲れやすく自宅で過ごす時間が増えた。ペットボトルを開けるのも一苦労。食が細くなり、痩せてきている。横断歩道を渡るのがギリギリになり、外出は億劫になっている。

この方には、いくつかのフレイルのサインが見てとれます。疲れやすい、自宅で過ごす時間が増える、握力が衰える、痩せてきている、歩行速度が遅くなる。こうした症状はフレイルを疑わせる兆候です。

フレイルとは、生理的な予備能が低下することで、ストレスに対して脆弱なために、生活機能の障害、要介護状態になるリスクが高まった状態を指します1。これは、筋力の低下によって動きが鈍くなり転びやすくなるといったからだの問題だけでなく、認知機能やうつなどの精神・心理的な問題、一人暮らしや経済的な困窮といった社会的な問題までを含む概念です。

フレイルは回復できる

フレイルは英語ではFrailtyという言葉で定義されており、以前は日本語訳として「虚弱」「老衰」といった言葉が用いられてきましたが、「加齢によって衰え、後戻りできない状態」という印象を与えてしまっていました1。しかしながら、Frailtyは実際には手を加えることで回復する可能性が含まれており、誤解を招かないようにとカタカナの「フレイル」という言葉が用いられるようになっています。

フレイルを疑わせる兆候には、先の例でも挙げたように、歩行速度が遅くなる、日常の活動レベルが下がる(例えば、一日の大部分を座って過ごす)、疲れやすくなる、体重が減る、握力が下がるなどの症状が挙げられます。また、これらの症状の一部だけが見られるレベルの状態をprefrailty(プレフレイル・フレイルの前段階)と呼びます2。

下図はフレイルを疑わせる症状です。

こうした症状が見られるようになり、フレイルの状態となると、普段ならなんてことはない「ストレス」で、日常生活の自立性が失われ、健康状態の急激な悪化や寝たきりといった問題が生じる可能性が生まれます。

例えば、若くフレイルとは無縁な状態にある人では、仮に風邪をひいても2−3日寝込むことはあるかもしれませんが、その後は風邪の前の状態までけろっと元通りということにほとんど疑いはないでしょう。しかし、フレイルがある人の場合にはどうでしょうか。若い頃にはなんでもなかった同じ風邪をきっかけに入院したり、寝たきりになってしまったりすることも珍しくないのです。これが「ストレスに対して脆弱である」ということの意味です。

しかし、フレイルは、先にも説明した通り、決してもう後戻りできない状態というわけではなく、しかるべきテコ入れによって回復できることも知られています。また、もちろんフレイルにまで至るのを待たずして、手前で予防することもできます。

それでは、フレイルを回復、あるいは予防するためにどのようなことができるかを考えていきましょう。

フレイル予防 2つの柱

まず1つ目の柱が運動習慣です。 これまでの研究では、すでにフレイルの状態にある高齢者でも、運動にメリットがある可能性が示唆されています。例えば、ヨガや太極拳が、フレイルの兆候として先に紹介した歩行速度や筋力を改善したという報告があります3。

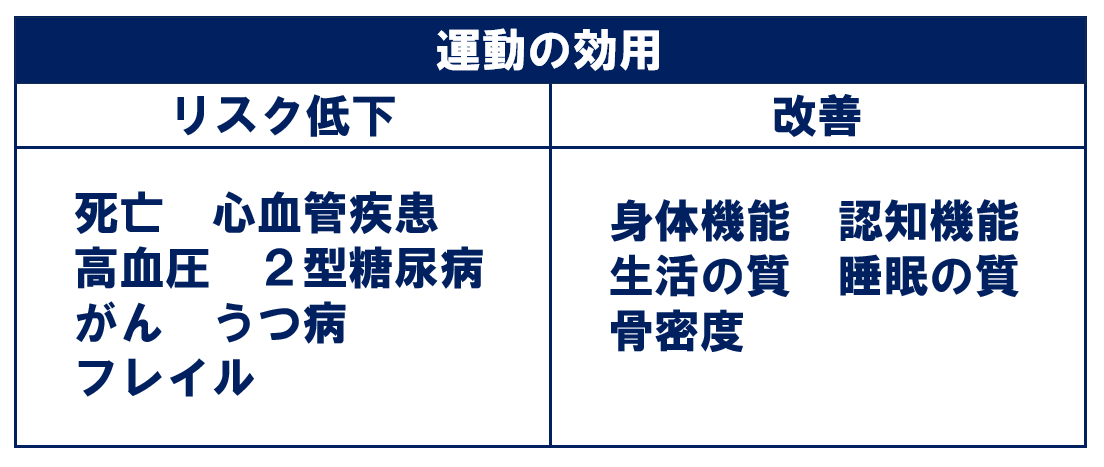

また、運動の効用はフレイル予防にとどまりません。以下のように実は効用がとても多岐に渡ることがわかっています。6

運動はフレイルだけでなく、死亡、心血管疾患、高血圧などのリスク低下と関連します。また、意外かもしれませんが、肺がん、乳がん、膵臓がんなど、少なくとも8種類のがんのリスク低下との関連も示唆されています4–6。これらは、必ずしも「運動をすればがんにならない」という因果関係を示したものではありませんが、少なくとも密接な相関がありそうです。

また、運動はただ病気のリスクを下げるだけではなく、認知機能や生活の質、睡眠の質を改善してくれる効果も期待できます7。これだけの「病気の予防」や「質の改善」に効果がある万能薬は、この世の中に存在しません。運動は何にも勝るような「良薬」なのです。けがを除けば健康リスクも少ない。それにもかかわらず、どうして人は運動をしないのでしょうか。

それは、運動の予防効果が、病気を治してくれる治療薬とは異なり、「本当にがんになりにくいのか?」「 糖尿病を防いでくれるのか?」といったところが実感できないものだからだと思います。運動の効用はどうしても低く見積もられてしまいがちです。私たちは「過小評価している」ということにもっと意識的であるべきでしょう。

また、運動するならどのぐらいやれば効果があるものでしょうかという質問もよくいただきます。その答えは、運動は0より1。週末だけの運動習慣でも健康上のメリットをもたらすことが繰り返し報告されています8。平日は仕事が忙しくてどうにもならないという方であれば、まずは毎週1回、週末の運動習慣から始められてはいかがでしょうか。継続こそが大切な運動は、「どんな種類がより健康に良いか」と思い悩むよりも、好きで続けられそうなことという視点で選ぶのもポイントです。

「健康な食事」は人によって異なる

フレイル予防に話を戻しましょう。運動がフレイル予防の2本柱の1つだとすれば、もう一方の柱は栄養、バランスの良い食事です。特に、適度なタンパク質の摂取が筋肉量を保つために重要だと考えられています。健常な高齢者の場合、目安となる摂取量は体重(kg)あたり1-1.2g程度とされていて9、50kgの方であれば60g。定食のメイン料理一皿がだいたい20g程度ですから、それなりにしっかり摂る必要があることがわかります。

ここで、「健康な食事」についても少し考えておきましょう。

この記事を読まれているのが、40代前後の方であれば、食べ過ぎが問題になることも多いかもしれません。高血圧や糖尿病を発症すると、病気の治療として食事制限が課されていくこともあるでしょう。あるいは、私の住むアメリカでは、言うまでもなく肥満が大きな問題となっていますが、ここでもやはりカロリー制限が治療の根幹をなします。

このような場合には、「過剰な栄養摂取を避ける」ことが健康のための食習慣の一部になります。

一方、フレイルの兆候が出現し、体重が減り始めている方では、やせや栄養不足の方が問題になります。しかし、歳とともに持病を抱えている確率も増えるので、「健康に気をつけよう」と意識して、30~40代の頃から染み付いてきた「食べ過ぎに注意する」意識が発揮され、自ら食べられるものを制限してしまうことがあるかもしれません。本来はもう塩分制限も糖質制限も必要がないにもかかわらず、真面目な方ほど熱心に「制限」を行ってしまい、歳を重ねる中で食べられるものがあまりなくなってしまうという方もいます。

このケースでは、何かを制限することが「健康に良い」と思いきや、かえって「健康リスクを増やす食事」になっている可能性があります。こうした方には、小さい頃から「健康に悪い」とよく言われてきたような間食やおやつ、あるいは補食としての栄養剤こそが有用で健康な食生活となる可能性もあります10。

このように、「健康な食事」と言っても、その意味は年齢や持病によって変わってきます。肥満がある人にとっては、食事制限が「健康な食事」ということになるかもしれませんが、やせがある人にとっては、食事をたくさん食べることが「健康な食事」になるかもしれません。また何より、美味しい食べ物を食べる幸せも大きな健康の一要素です。このようなことをふまえて、ライフステージに合わせてしなやかに修正していくことが大切と言えるでしょう。個々人にあった食生活がどんなものかということについては、ぜひかかりつけの医師や栄養士に尋ねてみてください。

その他のフレイル予防として、社会的なつながりの維持も大切だと考えられています。孤独や孤立がフレイルにつながる可能性が知られているからです11。定期的な人とのコミュニケーション、社会活動への参加は、フレイルの予防だけではなく精神的な健康を保つためにも有益でしょう。また、医師との定期的な健康チェックや服用薬の確認も重要です。不要な薬を漫然と続けてしまっていないか、逆に本当は必要な薬をやめてしまっていないか、年齢による体調の変化に応じて薬の変更が必要ないか。それらをかかりつけ医とよく相談していただくことが大切です。

以上、今回はフレイルの意味とその予防について考えてきました。やるべきことはシンプルなようで難しい。ますは第一歩として、ご自身の運動習慣や食生活について見直してみていただくと良いでしょう。

まとめ:フレイル予防のためにできること

1、運動習慣:全くできていない方は、まずは週末からでも始めてみましょう。

2、栄養:体調や体重の変化を見つつ、食べる楽しみの要素も尊重しながら、しなやかに変更していくのが大切です。

3、社会的なつながり:家族や友人とのコミュニケーション、社会活動への参加も予防につながります。

4、定期健康チェックと薬の確認:かかりつけ医をもち、定期的に相談をしましょう。

参考文献

1. 超高齢社会におけるフレイルの意義 | 第2回 プレスセミナー「フレイルとサルコぺニアを知る」 | プレスセミナー開催報告 | 一般社団法人 日本老年医学会. Accessed June 17, 2023. https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/press_seminar/report/seminar_02_01.html

2. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3). doi:10.1093/GERONA/56.3.M146

3. Loewenthal J, Innes KE, Mitzner M, Mita C, Orkaby AR. Effect of Yoga on Frailty in Older Adults : A Systematic Review. Ann Intern Med. 2023;176(4). doi:10.7326/M22-2553

4. Willis BL, Gao A, Leonard D, DeFina LF, Berry JD. Midlife fitness and the development of chronic conditions in later life. Arch Intern Med. 2012;172(17):1333-1340. doi:10.1001/ARCHINTERNMED.2012.3400

5. Kyu HH, Bachman VF, Alexander LT, et al. Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. BMJ. 2016;354. doi:10.1136/BMJ.I3857

6. Kushi LH, Byers T, Doyle C, et al. American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention: Reducing the Risk of Cancer With Healthy Food Choices and Physical Activity. CA Cancer J Clin. 2006;56(5):254-281. doi:10.3322/CANJCLIN.56.5.254

7. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, et al. The Physical Activity Guidelines for Americans. JAMA. 2018;320(19):2020-2028. doi:10.1001/JAMA.2018.14854

8. Dos Santos M, Ferrari G, Lee DH, et al. Association of the “Weekend Warrior” and Other Leisure-time Physical Activity Patterns With All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Nationwide Cohort Study. JAMA Intern Med. 2022;182(8):840-848. doi:10.1001/JAMAINTERNMED.2022.2488

9. Bauer J, Biolo G, Cederholm T, et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):542-559. doi:10.1016/J.JAMDA.2013.05.021

10. Milne AC, Potter J, Vivanti A, Avenell A. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev. 2009;2009(2). doi:10.1002/14651858.CD003288.PUB3

11. Kojima G, Taniguchi Y, Aoyama R, Tanabe M. Associations between loneliness and physical frailty in community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis. Ageing Res Rev. 2022;81. doi:10.1016/J.ARR.2022.101705