後期高齢者の父親。最近なんだか怒りっぽくなったり、意味不明なことを言ったり…病院で検査したら「認知症」との診断結果。医者に言われたんだから認知症って病気なんだ、やっぱり…

昔はボケと呼ばれ年相応とされていたものが、今では「認知症」と呼ばれ病気扱い。なぜ?

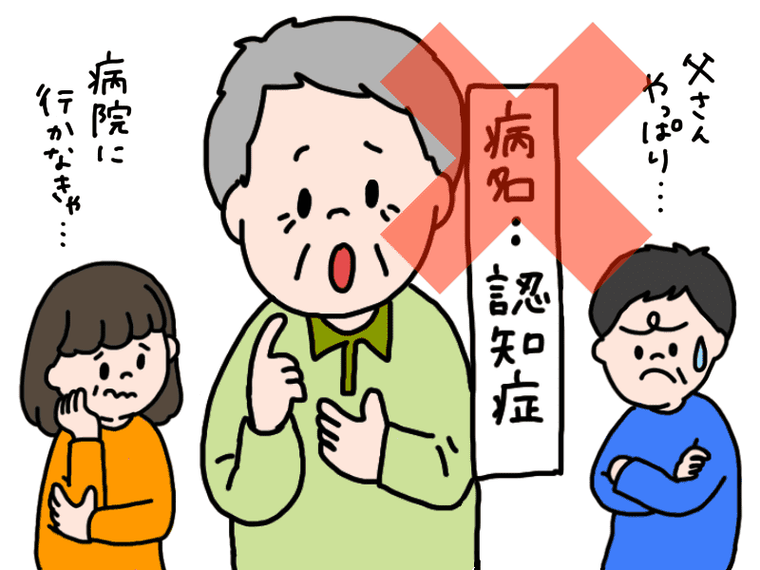

病気にしてしまうと大切なことを見失う

最近では、ボケを「認知症という病気」にしてしまうことが、国民の新たな常識となった観があります。「あーあ、ボケをとうとう病気にしちゃったよ」と思うのは私たち本コラムの著者(三好春樹・東田勉)だけでしょうか。

病気だと考えると、「訳のわからないもの」「家族のせいだ」といった偏見からは自由になります。その一方、家族や介護職がするべきことを放棄して医者に丸投げしがちにもなるのです。それではいけません。認知症の介護にこそ、想像力と創造力を発揮しようではありませんか。

このコラムがボケという言葉を使う理由

呆(ぼ)けや痴呆の「呆」という言葉は、そう悪い意味ではありません。惚(ほ)れるというときに使う「惚」と似たニュアンスで、寝惚(ねぼ)ける、遊び惚(ほう)けると同じような味わいのある言葉です。本コラムでは、親しみを込めてボケという言葉を使います。ボケを決して差別用語だと考えていないからです。どこか差別的なニュアンスのある「ニンチ」よりはるかにマシではありませんか。

老いれば誰でもボケるのは当然のこと。病気だと思わないほうがいい

病気だと思うと対応を誤ってしまうことも

認知症が深くても、ニコニコ笑って暮らしているお年寄りはいます。認知症になったときこそ、お金や地位じゃないその人の人間性(本当の価値)が現れるのです。いい介護かどうかもまた、認知症のお年寄りにどう関わるかで問われてきます。

「認知症は病気だ」と思うと誤った対応になりがちです。ひとつは、薬に頼ってしまうこと。どうしても「病気=薬」の流れに陥ってしまいます。その前に、できる対応策はたくさんあります。

ふたつには、行動を制限してしまうこと。頭から「理解不能な人」と決めつけてしまい、思考を遮断して、本人が何を求めているのかを考えなくなるのです。これではとても「いい介護」はできません。

老いれば誰でもボケる。認知症=病気ではない