新潟県燕市を拠点として活動する若年性認知症サポートセンター・スワロー代表の小林です。

コロナ禍以降、要介護者を取り巻く環境は厳しさを増し、コミュニケーションの機会が減少しています。施設の面会では、窓越しに携帯電話を使って話をしなければならず、地域コミュニティで集まる機会も少なくなっています。

人と会う機会が少なくなると、自然と笑うことも減ってしまいます。そこで今回は、レクリエーションを通して笑うことの大切さと、施設やご家庭でもできる「笑いのポイント」について解説いたします。

高齢者レクで大切にしたい笑い

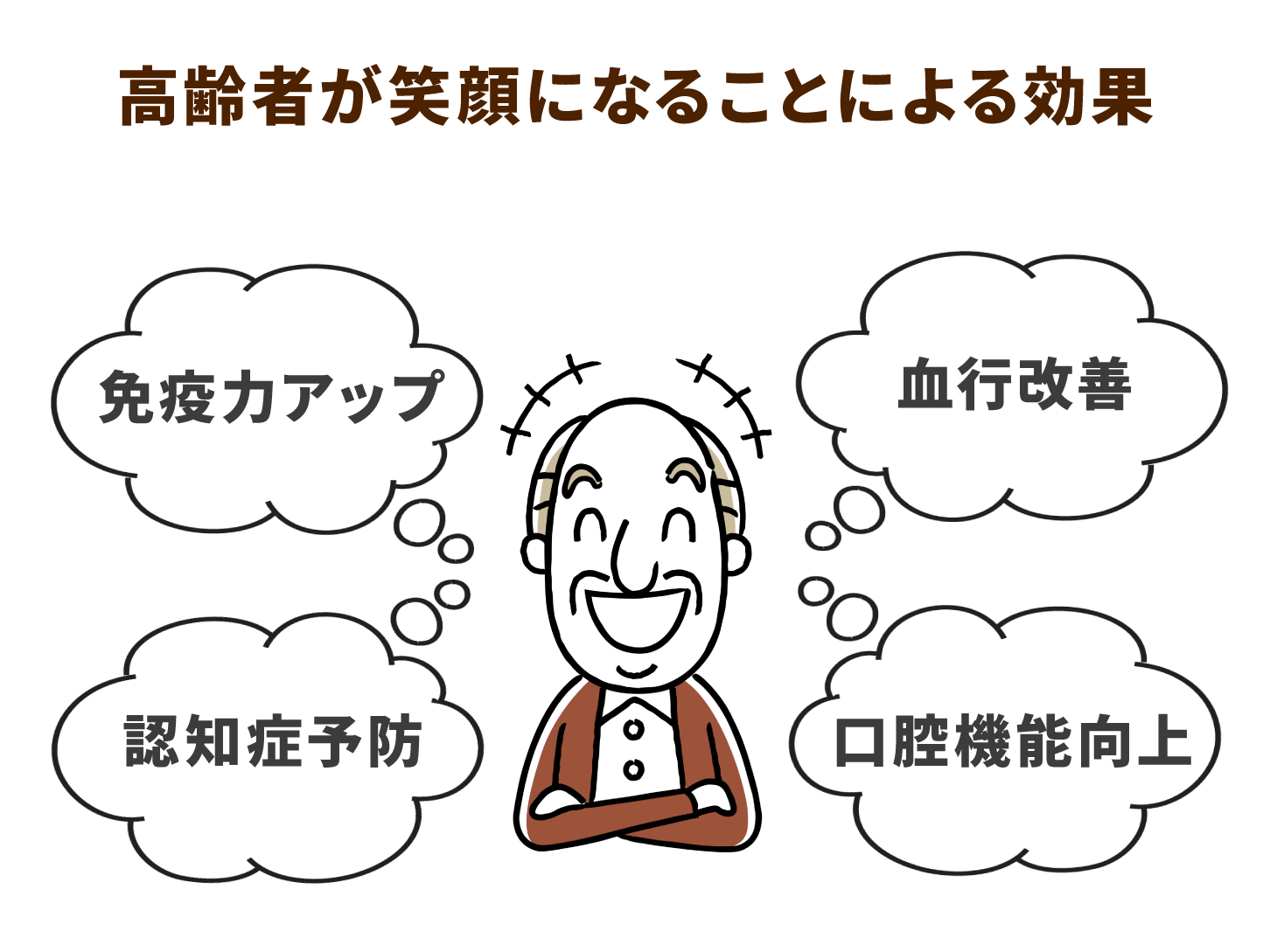

笑いは、ストレス解消や免疫力向上に効果が期待できます。呼吸量が増えて口腔機能が維持できるといった効果も報告されており、高齢者レクでも重視されています。

笑いがもたらすさまざまな効果

- ナチュラルキラー細胞が活性化する

- がん細胞や感染症を予防するナチュラルキラー細胞の動きが活発になり、免疫力向上につながります。

- 血圧が安定する

- 高齢者は動脈が硬化しやすく、血管の収縮力が低下することから、血圧が高くなる傾向がありますが、笑うことで血管が拡張され、血圧を下げる効果があります。

- 認知症の予防

- 脳内の記憶を司る海馬が活発になり、アルファ波が増えて脳がリラックスします。認知機能の維持に効果があり、認知症予防も期待できるという研究も少なくありません。

- 誤嚥性肺炎の予防

- 笑うと唾液の分泌量が増加します。唾液が増えると感染症に強くなるうえに、酸化ストレスを除去してドライマウスの改善につながります。また、口腔機能を維持することで、誤嚥性肺炎の予防になります。

- 血行を良くする

- 日常会話では、胸式呼吸で周りの人と話をしていますが、大声で笑うと、自然と腹式呼吸になります。腹式呼吸は、身体に入る酸素量がより多くなり、血行が良くなります。また、自然と体を動かすので、筋力維持の効果があります。

私が主催しているオレンジカフェドリームでも「顔じゃんけん(顔の表情や口の形でじゃんけんをする遊び)」など、思わず笑ってしまうような脳トレを毎回行っています。適度の緊張とリラックス効果によって、コミュニケーションの回数が多くなり、高齢者の方のQOL(生活の質)が向上していると実感しています。

意思疎通が図りづらい方へのアプローチ

要介護度が高く、普通のアプローチではなかなか意思疎通を図りづらい方もいます。そんな方の場合、私は動物のぬいぐるみなどを利用して、笑いを引き出すようにしています。

その中の事例をひとつ紹介します。

【事例】90歳女性 要介護5 食事を含めて全介助が必要で傾眠(うとうとしている状態)しやすい

- 方法:毎日、子犬のぬいぐるみを使用して30分話しかける

- 経過:最初は無反応だったが、話しかけ始めて2ヵ月を過ぎた頃から、自分でぬいぐるみを抱いて話しかける場面が出てきて、自然と笑顔になる

- 結果:笑顔が出始めてから、話す機会も多くなり、傾眠もしなくなる。口腔機能もやや改善し、食事量も増えて生活も安定しつつある

この事例からも笑うことにより、心身機能の維持に効果があるといえるのではないでしょうか。

家庭でも実践できる笑顔の引き出し方

私が介護老人保健施設で勤務していたとき、家族の方から「自宅でも親に笑顔でいてほしいのでコツを教えてほしい」と相談を受けたことがあります。

その際、私は「無理に笑わせるのではなく、高齢者と同じ目線で一緒になって笑うことが一番の方法です」とお話しました。後日、そのご家族から漫才や落語の話をしながら、衣類の着替えや食事介助をすると、自然に笑顔が出て家の中が明るくなり、介護をするのにも張り合いが出たという報告を受けました。

そこで、個人的に考えた「笑いを引き出す方法3選」をご紹介します。

- オレンジカフェや地域の会合などに行き、レクリエーションなどに参加する

- 漫才や落語などを鑑賞する

- 動物などを飼う

少し工夫をすると、高齢者に笑顔になってもらうことができます。笑いは高齢者の生活を豊かにするだけでなく、QOL向上にも役立ちます。ぜひ介護生活に活用してみてください。