「終活講師対談シリーズ」第2回のゲストは、終活カウンセラー協会理事で株式会社ケア・クリエイト・アソシエーション代表の井上智則さん。介護業界の最前線で、今何が起きているのか。じっくりお話を伺いました。

2025年問題よりも懸念が大きい2040年問題

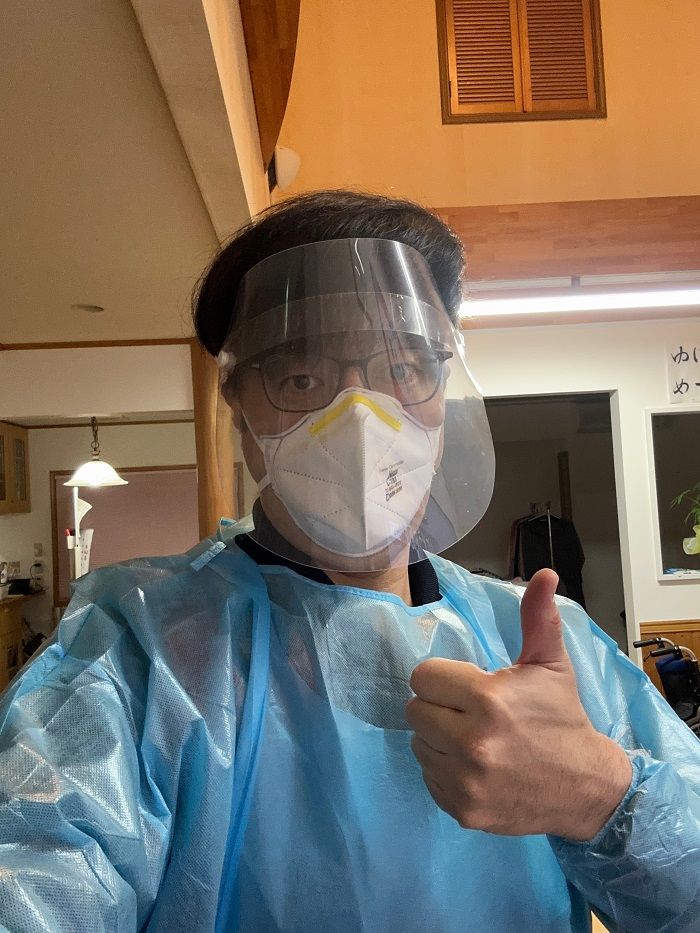

(クラスター発生のため井上代表も夜勤業務へ)

小川:今回は2万3,000人超の終活カウンセラーの中で介護業界を代表するスペシャリストである井上さんをお招きすることができて、大変うれしく思っています。まずは、世の中はコロナによる自粛モードから一気に平常時へと戻りつつあるように見えますが、現在介護施設が置かれている現状から、伺えますでしょうか。

井上:5月に(新型コロナウイルスが感染症法で)5類に変わっても、介護施設は高齢者の方が多い場所ですので、基本、医療機関と一緒で、ほとんど今までと変わらない体制です。喉元過ぎているムードもありますが、現状は、結構まだコロナが流行しているんです。

小川:どこの施設も大変だとよくお聞きします。

井上:我々もご利用者様から次々に感染していって職員の半分がいなくなり、15日間施設を止めるなど、いくつもの危機に直面しました。介護施設は基本的にご利用者様から施設を使った時間に対して対価をいただく形です。そのため、コロナの影響で営業ができない場合、その分収入が減ってしまうんです。公的な施設の印象があるため国からの支援があると思われがちですが、実はないんです。どこの事業所さんもコロナの3年間、4年間でかなり疲弊してしまいました。

小川:利用控えなどもあったのでしょうか?

井上:高齢者の方は自分の健康に対しては人一倍敏感ですね。コロナは若い方であればちょっとした風邪程度と思えますけれども、高齢者は一定数重症化する方がいらっしゃるので、やはりかかりたくない、怖いので行かない、というのが現状です。実は私自身がケアマネージャーとして、担当しているご利用者様のお宅に毎月訪問させていただいているんですが、皆さん、言われなくても6回目のワクチン接種を受けられています。

小川:コロナ前と比較して、お客様の数はどのくらい減っているんですか。

井上:うちの場合だと、15~20%くらいご利用者様が戻ってきていない感覚です。(同業他社についても)前年よりもいいというところの方が少ないんじゃないかと思います。

小川:日本人の平均寿命は右肩上がりでしたが、昨年ちょっと下がりましたよね。それはコロナ禍で外に出なくなったことによりフレイルサイクルに陥った方が増えたのが原因という見方がありました。デイサービスなどの利用控えの影響が相当あるんじゃないですか?

井上:在宅ワークが増えたことによって、わざわざお金をかけて介護施設に預けて危ない思いをしなくても、自分たちで何とか見られるかもしれないと思われて、実際にそれができた家庭も増えたんじゃないかなと思うんですよね。今、全国どこからでもオンライン会議に出られますから、実家に戻って親の介護をしながら仕事もできる時代なので、そういった意味では良くなった面もありますよね。

小川:介護業界といえば少子高齢化による人材不足などもよく指摘されるところですね。特に団塊の世代が後期高齢者になる「2025年問題」はもう目の前です。

井上:2025年問題は一般の方に知られている問題だと思うんですけど、ただその先の2040年問題の方が大きくて、そこを我々がどうやって乗り切るかという問題提起をしてはしていかないと、と最近すごく思っているんです。

小川:団塊ジュニア世代が65歳の高齢者になるのが2040年ですね。

井上:そうです。昭和46(1971)年から昭和49(1974)年までが団塊ジュニアにあたると思うんですけど、私も昭和49年生まれなので、私が団塊ジュニアなんです。本当に子どもが多い時代で、中学校が11クラスあったんです。今おそらくその半分あるかないかくらいの感じだと思うんですけど、要するに2040年には団塊ジュニアが全員65歳以上の高齢者になる。現役世代1.5人で高齢者1人の面倒を見なければいけなくなるというのが2040年時点での問題です。

小川:大変ですね。

井上:1.5人で1人を見なければいけないという時代になると、社会保障費で言うと大変な話になると思います。もう一つは、介護人材が70万人くらい足りなくなると言われています。我々の肌感では現時点でも職員が足りないため、高齢者がこれからどんどん増えていけば、より介護人材の確保が重要になってくると思います。

施設を運営するためには、例えば介護福祉士の資格を持っている人が何人いなければいけないなど、いろんな決まり事の中でやっているんですけど、それが揃わないために経営がうまくできなかったり、ご利用者様を多く入れることができなかったりとか…。そういった問題が非常にいろいろな施設から聞こえてくる中で、職員の数は一向に増えない。そうなると、事業としては厳しくなります。

(コロナ禍で何度もピンチを乗り越えてきたスタッフたちと[前列中央が井上代表])

すそ野を広げて介護人材を育む

小川:最近、各企業のDX化が進んでいます。介護業界はいかがですか。

井上:若い方でも腰痛など、身体を壊して辞めていくケースは多いです。そこをロボットが補うと言われていますが、現時点では介護施設でロボットが活躍していないのを見ると10年後、20年後、どの程度その部分を補えるようなものが開発されているか。またそれを入れる経費を捻出できるのか。そういうところも難しいなと感じています。

実はうちの施設でつい最近、大型の業務用お掃除ロボットを施設に導入しようしたのですが、職員から批判が出て、導入できなかったんです。入れることでみんなが喜んでくれると思ったんですが「(ロボットの)操作をするとか、セッティングをするとか、その方がよっぽど面倒くさいしイヤだ」という声が出て「こんなものの操作をするぐらいだったら、自分たちでやる方がましだ」ということになったんです。

同時に「ロボットを入れることによって自分の仕事が取られてしまう」。本当にそう考えてるんだというのを正直、私は感じました。ある程度年齢が行った方は今までやっていた仕事はそつなくできるけど、プラスアルファで新しい仕事を覚えることがストレスにつながる。「お掃除はロボットに任せよう、その間、他の仕事できるから」と言うと「いや、他の仕事を新しくまた覚えてやるのが無理」となるんです。

小川:悩ましいですね。

井上:今後も若い方よりも経験を積んだ高齢者の方でも働けるようにしていかないとこの業界はもたない。若い人に加えて高齢者の方も働きやすい環境を求めていかないといけないんです。高齢者の人にとっても働きやすいオペレーションを考えていかないと、なかなか難しいと思うんですよ。

小川:経営者として非常に頭の痛い問題ですね。今、井上さんが経営されている施設はいくつあるんですか?

井上:デイサービス3つとサービス付き高齢者住宅、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所だとか、細かくはいろいろあります。

小川:経営者の立場ですから定年はないわけですが、2040年をイメージすると相当厳しい状況だということですね。

井上:そうですね。介護報酬が増えていくという観測は難しいので、我々の経営努力で何とかしていかなければいけない。減っていく職員をどう補うかというところでは、一つは処遇の改善、例えば介護職員の待遇を上げていくという努力を、国のほうにも考えてもらいながら進めていく。

あとは環境ですよね。職員さんが働きやすい環境づくりをやはりシステマチックにやっていかないと働く方から選んでいただけない。それに伴ったキャリア支援、例えば、20代の人が入ったとき、30代、40代、50代でこういうふうに給料増えていくよ、退職金がちゃんとあるよ、といった部分を、しっかりと伝えていくことが一つ大事だと思います。

小川:低賃金の情報は、人材確保にブレーキをかけますよね。

井上:あとは「介護職って素晴らしく尊い仕事だよ。本当に大事だし、いい仕事なんだよ」と伝えたい。今後GPT(情報汎用技術)やICT(情報通信技術)が進んでいったとしても、高齢化が進み介護保険が続いている限り、介護の仕事は受け皿として必要なものになってくるので、たぶんなくならない。

今から始めて経験を積んで、しっかりと介護の業界で生き抜く術を掴んでもらえれば、2040年には非常に誇れる仕事になっているんじゃないかなと思っています。そのための後押しをしたり、広い世代の人に介護に関心を持ってもらったりして、介護人材を確保するためのすそ野を広げるような活動をしていくのは大事なことですよね。

小川:業界のイメージアップということですね。夢を描ける部分って決してないわけじゃないって、僕も見ていて思うんですが、介護業界への就職に興味を持つ人が少ないのは、何か理由があるんでしょうか。

井上:例えば医療で言ったら、何かあったら119番にかけるわけです。幼稚園の子どもでもわかりますよね。でも「介護状態になったときってどこに連絡するの?」って聞くと、10人聞いたら10人答えが違うし「やっぱりよくわからない」っていう人が多い。これってやっぱり若いときからその介護のことを勉強してこなかったとか、教えてこなかったところに問題があると思うんです。

そういう問題意識もあり、私は、もう何年も「認知症サポーター養成講座」の講師として小学校へ年間に何校も行っているんですよ。そこでよく「認知症の人の気持ち」っていう講座をさせてもらっているんですね。

小川:私も井上さんの勉強会を受けたことがあります。歯ブラシで髪の毛をとかしちゃって、そのときには「この歯ブラシじゃないんだよ」とは言わずに「こっちのヘアブラシのほうがとかしやすいよ」と言いつつ渡すのが良い、とおっしゃっていたのをよく覚えています。あれは中身の濃い講座で勉強になりました。

井上:ああいうのを子どもたちにやってあげると、子どもたちは感受性が強いので「そうなの」「なんで?」「すごい」とわかってくれるんですよ。そういう意味で、認知症を自分ごととして体験してもらったり、その人がどう考えているのかって、本当に普通の人間と変わらないんだけども、ほかの病気と同じように風邪を引いたのと同じような感じで、たまたまその人が認知症っていう病気にかかってしまったってところをわかってもらうと「やっぱり怖いものじゃない」って、子どもは思ってくれます。

小川:やっぱり介護の教育、認知症の教育としては、その病気のメカニズムなどを学ぶのではなくて、認知症の方とどういうふうに関わっていくのかに重点を置くべきだと思います。

井上:これからおそらく1,000万人くらいの認知症の人が出てくる可能性があるわけです。そうしたらおそらく85歳以上の2人に1人くらいは認知症ですよね。高齢化社会が進み、どんどん長生きになってくれば、100歳になったらもうほとんどの人は認知症かもしれないわけです。「認知症の人と出会わないことがない世の中」を迎えるにあたって、じゃあ、当事者の方たちはどうやって過ごしているのかってことを我々はやっぱり教えていかないと。

だから、終活カウンセラーとしての私の役割は何かというと、せっかく介護の仕事をしていて認知症の講習もやっているので、やっぱり認知症という病気といかにうまく向き合っていくか、を伝えることだと思っています。自分が(認知症に)なったり家族周りの人がなったとしても、その人を排除しない世の中にするということを皆さんにわかってもらう、というのが何より大事なことだと思います。

子どもたちにも認知症のことを知ってもらいたい

(市内小学校での認知症サポーター養成講座の様子)

小川:小学生に教えていらっしゃるというお話ですが、何年くらい続けられているのですか?

井上:7、8年ですかね。

小川:新潟県内ですか。

井上:県内の小学校です。認知症の人の気持ちを理解したうえで、例えば子どもたちがその認知症の人と街で会ったときに、どうやって優しい声掛けができるか、サポートが出るか、なんてことを教えたりしています。

小川:なるほど。実際に認知症の方を街中で見分ける方法はあるのですか?

井上:基本的に認知症の人は不安が大きいので、周りをキョロキョロ見ていたりとか、普通の方と違う動きであったりだとか、例えば服装なんかも、外にこの格好で出てこないよなっていう格好だったり、履き物がおかしかったりする方が多いですよね。

小川:部屋着みたいな感じで。

井上:そうです。「なんかちょっと違うな」っていうところは、一見したときに多分感じ取れるんじゃないかと思います。

小川:そうしたときには、やっぱりお声掛けしちゃっていいってことですか。

井上:小学校で講義をした後に、グループワークで「下校途中に一人でうろうろしてるおじいちゃんがいたら、みんなどうする?」と聞いてみると「声をかけてみる」という答えが返ってきたりします。「じゃあ、そのおじいちゃんが病院行こうかと思ったけど、どこの病院か分からなかったときは?」とか、「じゃあ『自宅がどこかわからない』って言ったときに、そのおじいちゃんに対してどんなことをしてあげられる?」って聞くと、いろんな答えが出てくるんですね。

それが実際にできるような支援として「こういうふうに声かけてもいいと思うよ」とか「例えば早口で言ったりだとか、後ろから急に話しかけたら、おじいちゃんかおばあちゃんはビックリして腰抜かすかもしれない、だから目線を合わせて話すときは耳の前で言ってあげた方がいいと思う」とか、一緒に考えるんです。

今の子どもたちの多くが、親御さんとだけ暮らしていて、おじいちゃんおばあちゃんの関わりがないので、接し方がわからない。でも高齢者に対してどういうふうに接したほうがいいか、教えてあげるとみんなよく理解してくれますね。

小川:そうなんですね。

行方不明になる認知症高齢者が急増

井上:今、行方不明になる認知症高齢者の方が非常に増えています。うちの施設でも先日、サービス付き高齢者向け住宅の職員から「利用者の○○さんがいないんです」と夜8時頃に電話がかかってたんですよ。その方は認知症の影響で、そこに住んでいると思っていないんです。

そのため普段から「家に帰りたいんです」って言いにこられることが多い方なんですよ。そこは理解をしているので、施設の入り口に関しては、基本的にはボタンを押さないと開かないようにしていました。

しかし、たまたまその日は、夕食を食べているときにほかのサービス事業者の方が出入りしていたんです。職員が夕食の介助についていたとき、本人はいつものように玄関あたりにいたんだけども、その後消息がわからない。本人の靴を見たら、外履きの靴がなくなくなっていたので、どうやら歩行器で外に出られたんじゃないか、ということで私に連絡が来たんです。

そのとき私は家にいたんですけど、連絡を受け10~15分で施設に着いたんです。でもその頃にはその方がいなくなって1時間近く経っていて、緊急の招集で約10人くらいの職員が集まっていたのですが、「警察に電話した?」って聞いたら「ちょうど電話しようと思ってました」という返事でした。

高齢者の方の歩くスピードは意外と速いですし暗くなっていることを考えると、昼間よりも発見しづらい。特にその方は服装も普通の人にしか見えないから、これは見つけづらい。

念のため、「部屋の方、本当にいらっしゃらないの?」って聞いたら「鍵がかかっていたので、いらっしゃらないはずです」との返事。「はずです」っていう話だったので、「いや中を確認した?」っていうと「確認してません」っていうので、「一応確認しに行こうよ」って職員に確認してもらったら、なんと外履きを履いたままで部屋にいらっしゃったんですよ。

小川:良かったですね~。

井上:正直肝は冷やしましたが、幸いにも笑い話ですみました。本当にそういう高齢者の方が間違えて外に出てしまって、行方不明になって見つからないとか、見つかればいいんですけれども、転倒をされて大けがをされるというケースも考えられます。行方不明になる高齢者、特に一人で出てしまう高齢者の方って非常に多いんで、本当に気をつけなければいけないな、と思いました。

小川:いろいろなケースがあり、大変ですね。

井上:もしやがあるので職員さんたちも気が抜けない。今回の件はある意味訓練になったねと。当直だった職員はそのとき集まった職員に泣いて謝っていましたが、「まかり間違えていたら本当に大変なことになったかもしれないから、これを教訓にして気をつけようね」って最後はそういう話になったんですけども。これも「介護業界あるある」ですね。

小川:至るところで本当にいろんなことがあるんですね。

井上:高齢者、特に認知症の利用者さんは我々が想像していないような動きをするんで、精神的に我々も本当に大変な仕事だと思います。

小川:国会でもこういうことをもっと話し合っていただきたいものですね。井上さんの勉強会は会員以外の、一般の方も受けられるんですよね。終活カウンセラー協会の勉強会の一覧にありますので、読者の皆様にも、ぜひ受講をしていただければと思います。本日はありがとうございました。