遠距離介護とは

遠距離介護とは、主に親と離れて暮らす子が、加齢や病気などで日常的にサポートが必要になった親元に通って介護することを指します。

自宅で同居して介護をする在宅介護や、老人ホームなどに入所する施設介護のように、介護をする際に取りうる選択肢のひとつです。

交通費や移動時間などで介護者に大きな負担がかかるため、遠距離介護を行うことには多くの課題がつきまといます。

遠距離介護による帰省の頻度はどれくらい?

介護のために帰省する頻度は、そのご家庭の状況によってそれぞれです。

月に1回程度帰省する方もいれば、テレワークを活用して毎週末に介護を行う方もいます。

病気などにより入院することになった場合は、帰省の頻度を上げざるを得なくなるでしょう。

介護者・被介護者どちらの生活にも無理が生じないように、その時々の状況に応じてどれくらいの頻度で帰省するべきか、家族で話し合っておくようにしましょう。

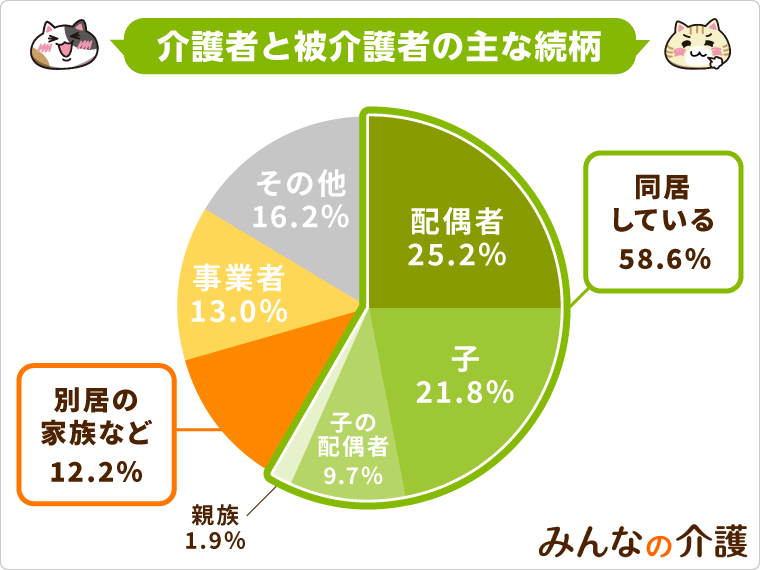

遠距離介護をしている人の割合は約10人に1人

2016年国民生活基礎調査の概況を見てみると、介護者全体の12.2%が遠距離介護をしています。

遠距離介護をする理由・背景

親は地方の実家で暮らし、子供は家族を持って都会で暮らすことがライフスタイルの主流となっている現代。

遠方で別居する親の介護が必要になったとき、「誰がどのようにその役割を担うかについて考えていない」という人は少なくありません。

「自宅への呼び寄せ」はその選択肢のひとつとしてあげられますが、高齢者にとっての負担になるのも事実。

高齢になればなるほど、新しい土地や人間関係などになじむのは大変なことです。

自宅を離れて生活することに強い抵抗感を覚える方も多いでしょう。

実家に帰省するUターンなどの選択肢もありますが、仕事を辞める必要があったりと、介護者の人生も左右しかねないので、簡単に決断できるものではありません。

特に、一人っ子の方は、交代して介護ができなかったり、すべてを一人で決めなければならないなどの悩みも抱えてしまいます。

やむを得ない事情から遠距離介護を選択しなければならない状況が出てきてしまうのは致し方のないことなのです。

不安に感じるのは当然のことです。でもご安心ください。親元を離れて暮らしている人のために、遠方に住む親を見守る手段は多数あります。超高齢社会に対応する多様なサービスも登場していますから、組み合わせて利用しても良いですね。

遠距離介護のメリット・デメリット

「今すぐ同居して在宅介護をするのは難しい」

「親をいきなり施設に入所させるのは抵抗感がある」

このような場合、遠距離介護を選択する家庭が少なくありません。

遠距離介護にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。一つずつ見ていきましょう。

メリット

介護者の精神的、肉体的ストレスの軽減

まずひとつ目のメリットは、親と同居していない分、介護と切り離される時間ができ、物理的な距離を取れることで、常にそばにいて介護にかかわるよりもストレスが少なくて済むことです。

親のそばで常に介護をしている方のなかには、介護中にうつになってしまう方もいらっしゃいます。

親と同居していると、いつのまにか毎日介護をすることが当たり前になり、親に必要以上に甘えられたり、お金と労力、多大な時間を取られることが日々のストレスとなって、積み重なってしまいがちです。

その点、遠距離介護なら親と距離をおけるので、介護のことを客観的にみつめやすくなり、介護のことで悩んで追い詰められるというリスクを避けることができます。

また、介護者が別居して家庭を持っている場合は、親の生活や介護のことを自分と同居する家族に相談し共有することができれば、精神的な負担も軽くなるでしょう。

介護と生活を分けて考えやすくなり、介護中心の生活に陥らずに済むのは、遠距離介護の大きなメリットだと言えます。

転居の必要がない

自宅で老後を過ごしたい高齢者にとっては、遠距離介護で転居する必要がないことは大きなメリットです。

さらに、親だけでなく「介護する側」の生活への影響も比較的少なめ。

仕事が忙しい場合やお子さんが育ち盛りの場合でも、今まで通りの生活スタイルを維持できます。

遠距離介護であれば、介護者が現在住んでいる地域を離れる必要がないので、介護に専念するために勤め先を退職する「介護離職」を回避できます。

親の介護に直面する人の多くは中年以降の世代で、年齢的にいったん仕事を辞めると、再就職は難しいことが多いようです。

また、仮に再就職できても、以前ほどの収入は見込めないのが通例で、その結果、介護者本人の老後の蓄えや年金を減らすことにもつながってしまいます。

介護をするために仕事を辞めるのは大きなリスクを伴うため、できるだけ転居は避けることをお勧めします。

介護保険サービスを利用しやすい

例えば親が認知症や脳血管疾患の後遺症によって要介護状態になった場合、特養への入居を検討する必要が出てくるかもしれません。

急きょ親の介護が必要になった場合、「現在、遠距離介護をしている」というケースに対しては、生活状況を考慮されて入居の優先順位が高めになる傾向があります。

老人ホームに入居できず待機している方が多いなか、少しでも早く入居できるというのは大きなメリットです。

デメリット

緊急時の対応が難しい

常に親の心身状態をチェックできる状況ではないので、急に容体が変化してもすぐに対応することができません。親とこまめに連絡をとることに加え、緊急時に対応できる体制づくりが必要になります。

まずはケアマネージャーと相談して見守りや安否確認を兼ねられるようなサービス利用を検討することが大事です。

また、近隣住民とコミュニケーションをとって、いざという時に協力してもらえる関係を作っておくことも重要です。

費用負担が大きくなる可能性大

遠距離介護をする場合、やはり「お金がかかる」というのは大きな難点です。

離れて暮らす距離が遠い場合、移動に飛行機や新幹線を使わなければならず、往復回数が増えると家計を大きく圧迫します。航空会社や鉄道会社が実施しているさまざまな割引制度を活用するなど、できるだけ交通費を抑える工夫が必要です。

また、交通費だけでなく、普段からかける電話などの通信費用も高額になる傾向にあります。

見守りや安否確認などで普段から近所の方などにお世話になっているなら、そうした方々へのお土産を買っていく必要もあります。

遠距離介護にかかる費用

住宅改修費

介護度が上がってしまうと、在宅で介護を続けることが難しくなるので、親の状態が悪化しないよう注意を払う必要があります。

そのための方法のひとつが、住宅改修です。

もし家の中で転倒し、大怪我をすれば、親の心身状態は確実に悪化し、場合によっては遠距離介護の継続が困難になります。

家の中をバリアフリー化し、怪我や事故を未然に防ぐことが、親の介護度上昇を予防することにもつながるわけです。

負担を減らすポイント

住宅改修費の負担を減らすには、まずは介護保険や補助金を利用することが大事。

介護保険制度では、バリアフリー改修に対して20万円を上限に介護給付を受けることができます。

給付を受けたい場合は、まず担当のケアマネージャーに相談しましょう。

また、自治体によっては改修費用に対して補助金を出していることもあります。

ケアマネージャーもしくは役所の高齢者福祉担当の窓口に、どんな工事に対してどのくらいの補助を受けられるのか、聞いてみましょう。

介護サービス費

心身状態が悪化し、日常生活を送るうえで不自由が生じるようになると、介護サービスを受けられます。

介護保険サービスでは、自己負担額1~3割でホームヘルパーやデイサービスを利用できるほか、福祉用具のレンタルあるいは購入なども行えます。

また、各自治体でも配食サービスやゴミ回収などの高齢者向けサービスを行っていることが多く、活用すると日常的に見守ってもらうことにもつながり、生活上の負担を大きく軽減できるでしょう。

負担を減らすポイント

介護保険サービスを利用したい場合は、要介護認定を受ける必要があるので、まず市区町村の介護保険窓口や、地域包括支援センターに相談のうえ、申請を行いましょう。

申請後30日以内に結果が通知され、要支援1~2あるいは要介護1~5の認定がおりれば、介護保険サービスが利用できます。

また、見守り訪問や家事代行などを行ってくれる地域の有償・無償のボランティアやNPOの力を借りるのもおすすめです。社会福祉法人「全国社会福祉協議会」のWebサイトからでも、生活のサポートをしてくれるボランティアを探すことができます。

それぞれの市町村にある社会福祉協議会に問い合わせてみるのも良いでしょう。

通信費

離れて暮らす親が要介護状態になると、体の状態を確かめるべく、本人との電話でのやり取りはどうしても増えます。そうなると、毎月の電話代はどうしても高くなりがちです。

また、親がお世話になっているケアマネージャーなど、介護・医療の専門家との連絡も増えるため、通信費はかなり増加します。

負担を減らすポイント

通信費を減らすには、まずは格安キャリアや無料通話アプリを利用するようにしましょう。

電話代の場合、電気を買うと割引が適用されるという電気料金プランにすると、月々の通信費をかなり浮かせることもできます。

また、LINE(ライン)やSkype(スカイプ)、Facebook(フェイスブック)などは無料で利用できるので、今や遠距離介護に必須とも言えます。

ただ、これらの機器を要介護者の側もきちんと使いこなせる必要があるので、会いに行ったときに使い方をしっかりと伝えておく必要があります。

交通費

遠距離介護になると、確実に帰省の回数は増えます。

そうなると、実家までの距離が遠い場合、必要な交通費が膨大なものになることは避けられません。

交通費の助成制度

現在、全日空・日本航空・スターフライヤー・ソラシドエアなどでは、介護帰省割を実施しています。

航空券は高額なので、こうした割引は必ず利用したいですね。なお、申し込みには以下が必要なので覚えておきましょう。

- 介護保険証または介護認定通知

- 戸籍謄本もしくは抄本

- 現住所が記載された書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳など)

また、JR各社でも、介護割引のような制度はありませんが、ネット上で早期に予約すれば5~30%の割引を受けられるので、早めに予定を立てて予約すると良いでしょう。

回数券の購入もおすすめです。

遠距離介護を円滑に進めるためにすべきこと

ケアマネージャーと連絡を取る

ケアマネージャーには電話やメール、ラインなどでできるだけ頻繁に行いましょう。

その際、要介護者の心身状態やサービス利用状況についてこまめに相談するようにしましょう。

近所の人と親しくしておく

帰省先の近隣住民や地域の人たちと良い関係を築いておき、普段から見守りを行ってもらいましょう。

さらに災害時に避難の支援を受けられるようにしておくことも重要です。

帰省した場合はお土産などを持参し、あいさつに出向くと良いでしょう。

親とのコミュニケーションを欠かさない

親ともできる限り連絡を取り合うようにしましょう。

親は、子に負担を掛けたくないと思うあまり、心身に不調が生じても自分から言い出せないままになりがちです。

しかし、そのまま時間が経過すると病状が進行し、介護負担や医療費がさらに増すような事態にもなりかねません。普段から連絡をこまめに取り、身体面と精神面に問題がないか確認するようにしましょう。

また、昔から親のことをよく知っている地域の友人やボランティアなど、親にいつでも会いに行ける人とも連絡を取り合えるようにしておくことで、より近況を把握しやすくなります。

なるべく親の資産を使う

介護費用は、「兄弟姉妹の誰がどのくらい負担するか」などのトラブルを後々引き起こさないためにも、親自身の年金収入や預貯金でまかなえるように計算していくことが基本です。

介護は親自身の生活の質を維持するために行うものですから、親自身のお金で介護を行うことは何ら問題ありません。

ただし、親の介護や往復の交通費などかかった費用については、必ず別途支出報告(出納長など)をつけておくことを忘れずにやっておきましょう。

そのためには、まず親と事前に財産状況について話し合っておくことが大事です。親が家族としっかりとコミュニケーションがとれるうちに、お金のことを話し合っておくと良いでしょう。なかなか聞き出しにくい事柄ですが、「大切なことなので」と、タイミングをみて少しずつ話をしてみましょう。

どんなサービスがあるか常に情報収集

介護に関するサービスは、介護保険サービスだけではありません。自治体が提供しているものや民間企業が行っているサービスもありますし、ボランティアが有償または無償で提供しているサービスもあります。

特に遠距離介護の場合、家族介護者が常時サポートできる状態ではないので、これらのサービスをうまく組み合わせて活用することが重要です。

今から使える介護相談サービスを活用する

地域包括支援センターは介護に関するあらゆる相談に対応してくれ、要介護状態になる前から利用できます。

介護サービスについて知りたいと思ったら、親と一緒に訪れて相談にのってもらいましょう。介護サービスの利用方法や、地域で利用できるサービスの種類などについて教えてもらえます。

地域包括支援センターは、高齢者本人だけでなくその家族も利用できますので、離れて暮らす親のことで心配ごとがあるときも積極的に相談したいですね。

また、地域包括支援センターや役所の高齢者福祉担当の課には、介護保険関連のしおりや、介護サービスを紹介した冊子などがあります。それを集めて手元においておくと、いざというときにサービス利用の手続きがしやすくなるでしょう。

遠距離介護を始めるときの準備

遠距離介護を始めるときに、準備しておくことについてご紹介します。

まずは、普段から親に「介護の希望」を聞いておくことが大切です。

帰省した折など、なにげない日頃の会話や生活の様子から、親の生活のスタイルや意志をくみ取り確認しながら、親が自分らしい生活を維持できるよう、支援するという姿勢が大切です。

親の生活パターンを知る

親の日々の食事内容や外出状況などを知り、その中で支援を必要としていることや不安に感じていることなどを確かめておきます。

また、日常生活の中で楽しみにしていることや趣味があれば把握し、必要に応じてさりげなくその活動をサポートしてあげることも大切です。

生きがいの持てる生活や社会参加は、気分転換や身体機能の維持にもつながります。

親の人間関係を知る

近所に住んでいる人やいつも会っている友人など、親の人間関係を聞いておくことも大事です。普段から参加している集まりやサークルなどがあれば、それも確かめておくと良いでしょう。

そして、それらの人間関係の中で、親に問題が発生したときに連絡が取れる人を探しておくことが大事です。

また、親の近くに住んでいて、親のもとにすぐに駆け付けられる人と連絡を取り合えるようにしておくと、いざというときも安心できます。

周囲の人との関係性づくり

遠距離介護を継続していくには、地域の人の支援や協力は不可欠です。近所の方や友人をはじめ、町内会などの地域組織や民生委員の力を借りることも重要になります。

親が地域社会の中で孤立するような状況は避けなければなりません。そのためには訪問した折に、あいさつがてら、近隣の方に親の状況や心配ごとを伝えておくことが大切です。

たとえば、親と仲良くしていた友人や町会の役員さんや民生委員、サークル活動の世話人の方などと、普段の様子なども聞けるなど日ごろから連絡が取り合えるようにしておくと、いざというときにとても安心です。

また、かかりつけ医との連絡をこまめに取ることも大きなポイントです。本人が体調の異変を訴えた場合、すぐにかかりつけ医に連絡し、必要な措置を指示してもらうようにしましょう。

親の資産を把握し、詐欺や犯罪にも注意

遠距離介護を始める際は、親の預貯金がどのくらいあるのか、どのような生命保険に加入しているかを把握し、そのうえで介護の方向性を決めていきます。

また、認知症を発症すると、悪徳商法や詐欺などに引っかかりやすくなるので、印鑑や権利証をはじめ、貴重品類がどこに保管されているのか確認しておくことも大切です。

介護負担が大きくなり、介護費用がかさむようになると、後に金銭トラブルが親族間で発生し、家庭内不和の引き金になることもあります。親本人も含め、早いうちから親族同士で話し合いの場を持つことも大事です。

その際には、兄妹や親族に、いろんな役割をになってもらうようにしましょう。

介護休暇や介護休業制度を利用する

遠距離介護をしていると、仕事と介護の両立が難しくなるケースも珍しくはありません。

すぐに仕事を辞めるのではなく、病気やけが、介護などを理由に取得できる休暇の「介護休暇」や「介護休業制度」を利用することがおすすめです。

育児・介護休業法によって定められている権利なので、対象条件を満たしていれば、すべての労働者が取得できます。

有給休暇とは別の扱いとなり、時間単位で休暇をとることができるケースもあります。

通常は会社の就業規則に記載しているので、事前にチェックしておきましょう。

あらかじめ勤務先に家庭の介護状況を共有しておくと、介護休暇についてもスムーズに相談できます。

なお、介護休暇をとる場合は、会社に迷惑がかからないよう早めに相談することをおすすめします。

遠距離介護で利用可能なサービスを活用する

遠距離介護を行うときには、各種サービスを上手に利用することがポイント。

特に検討したいのが、「見守りサービス」と呼ばれるものです。見守りサービスは、地域によってさまざまな取り組みがなされています。訪問型以外にも、上の項目で述べたように、カメラ型、センサー型など、ICT機器を用いたサービスを導入する自治体も増えているので、確認しましょう。

自治体職員による安否確認や緊急時の駆けつけ、郵便配達や宅配便業者による様子確認など、本人の状況に合わせて使い分けることができます。

そのほかにも配食サービスやゴミ出しサービスなどもあります。さらに、簡単な会話やレクリエーションなどが行えるコミュニケーションロボットも人気です。

一人暮らしの高齢者は孤独になりがちです。ロボットとはいえ、コミュニケーションを取れる相手がいることは刺激になり、認知症の発症や進行を抑える効果が期待できます。

介護リフォームの活用

要介護認定を受けていれば、高齢者一人につき20万円まで介護給付を受けることができます。保険適用で自宅のバリアフリー化を行いたい場合は、まずケアマネージャーに相談して準備を進めましょう。

介護が必要な体になると、それまでと同じ生活環境で日々暮らしていくことが難しくなります。家の中で転倒し、大けがするような事態を招く前に、きちんとリフォームしておくことが大事です。

また、手すりやスロープをつけることで家の中を移動しやすくなるので、生活の質を守り、向上させるうえでも重要と言えます。

「ICT機器」や「緊急通報システム」の設置

「ICT機器」とは、毎日使用する家電などに通信機器がついていて、いつも通りの時間に使用されていないと自動で家族に通知してくれるシステムです。

見守り機能がついている場合もありますが、基本的にはプライバシーを守りながら活用できます。

さらに、体調の急変や火災など自宅でトラブルが起きたときに警備会社に通報できる「緊急通報システム」もおすすめ。

各地方自治体によって、無料で設置できるケースもあるので、お住まいの地域の窓口にお問い合わせください。

条件に合う近隣の老人ホームを知る

遠距離介護は、介護者が常にそばにいてサポートできるわけではないので、親が一人で生活できるほどの自立度を持っていることが前提です。しかし、認知症や身体面の容体の悪化により、一人暮らしが難しくなった場合は、施設への入居を検討しなければなりません。

一般的に、介護保険の「要介護3」以上になると、遠距離介護が難しくなってくると言われています。

親が抱えている疾患の種類や状態によって利用できる施設は変わってくるので、情報収集をする際はその点を注意しなければなりません。

入居にあたっては、希望する施設に対して必要書類を提出し、家族を交えて面談を行い、本人の健康状態なども踏まえたうえで入居可否の判定を受けることになります。申し込みをする前に、その施設がどんな心身状態の人を受け入れているのかをしっかりと把握しておきましょう。

遠距離介護で限界を迎える前に老人ホームを検討する

より良い状況で遠距離介護を行うには、住宅リフォームやICT技術の利用のほか、老人ホームへの入所を検討するのがおすすめです。

24時間体制でプロの介護を提供する介護施設なら、離れて暮らしていても安心して介護を任せられます。

親の暮らす地域で絞って検索するだけでも、希望に合った老人ホームがみつかるかもしれません。

施設利用を考える場合、どのような種類があるのでしょうか。ここからは、費用や特徴を中心に選ぶポイントを解説します。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、主に民間企業が運営している老人ホームで、サービスや設備は施設によってさまざまです。

介護保険サービスで定額となっており、月々の費用計画が立てやすいのがポイント。

入居一時金相場は0円から580万円、月額相場は15.7万円から28.6万円です。

介護分野の幅広いサービスを提供している入所施設で、本格的な介護や生活支援を受けながら暮らせます。

入居者は、比較的要介護度の高い方や認知症の方が中心です。看取りに対応している施設もあります。

なお、入居者の医療ニーズに合わせて、看護職員による服薬管理や褥瘡のケアなど医療行為が受けられることも大きな特色です。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、民間の運営する老人ホームのうち、比較的要介護度の低い方や自立している方が入居する施設です。

費用の相場は、入居一時金は0円から21万円、月額利用料9.6万円から16.3万円です。

入居対象は要介護1〜2の方が中心ですが、自立の方から要介護度の高い方、認知症をお持ちの方まで、幅広く受け入れている施設もあります。

介護サービスは自分に必要な分だけ自由に選べるのがポイントです。また、イベントやレクリエーションが充実しているので、一般的な老人ホームのイメージに近い施設といえるでしょう。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探すサービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅はシニア向けのマンションで、個室になっているためプライバシーが保たれています。

費用の相場は、入居一時金は0円から20.4万円、月額利用料は11.8万円から19.5万円です。

「サ高住」とも呼ばれるシニア向け住宅で、介護施設ではなく法律上は賃貸物件として扱われています。

一般型と介護型の2種類に分かれており、一般型の場合は必要な分の介護サービスを外部事業者と契約して利用します。

一方で、介護型の場合は、施設の介護職員による介護サービスが受けられます。

一人暮らしに不安を抱えるものの、本格的な介護を必要とはしていない方を対象としているため、外出や外泊を含めて自由度の高い生活を送れるのが特徴です。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)

サービス付き高齢者向け住宅を探す認知症の方はグループホームもおすすめ

グループホームは認知症と診断された方で、施設のある自治体に住民票をお持ちの方が入居対象です。

費用の相場は、入居一時金0円から15.8万円、月額利用料10万円から14.3万円です。

地域の一戸建て住宅やマンションなどを使って、9名程度で小規模の集団生活を営みます。

グループホームの目的は、生活リハビリをしながら認知症の進行緩和を目指すこと。

認知症ケアに精通した専門スタッフのサポートのもと、日常の家事を自分で行いながら暮らします。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す

他の人はこちらも質問

遠方の親の介護はどうする?

ケアマネージャーとの連絡はこまめに取り、遠方の親の心身状態やサービス利用について把握しましょう。

さらに地域住民とのコミュニケーションを図り、日常生活の見守り支援をしてもらうことも大切です。

また、近隣の老人ホームの情報収集もしておくと、いざ必要となったとき安心できるでしょう。

遠距離介護はどのくらい費用がかかる?

遠距離介護にかかる費用は介護サービス費、住宅の改修費、交通費、通信費などです。

デイサービスや訪問介護などの利用は、介護サービス費から自己負担1~3割で賄えます。

遠距離介護の交通時間は片道約2時間、往復約4時間としています。頻繁に規制していると、交通費は高くなり、経済的負担は大きくなります。

親の介護費用はいくら?

介護に必要な福祉用具や住宅の改修費など、一時的にかかる費用は約74万円です。

在宅介護をした場合は約4万8,000円、施設入居は約12万円となります。

親の介護はいつから?

親の介護が始まる時期の多い年代は80歳前後です。

主な原因は要介護認定率の上昇、5人に1人が要介護状態になるためです。

65〜69歳で介護が発生するのは20人に1人、70〜74歳は10人に1人の割合となっています。

この記事の

この記事の