高齢の糖尿病患者の現状

高齢者と糖尿病

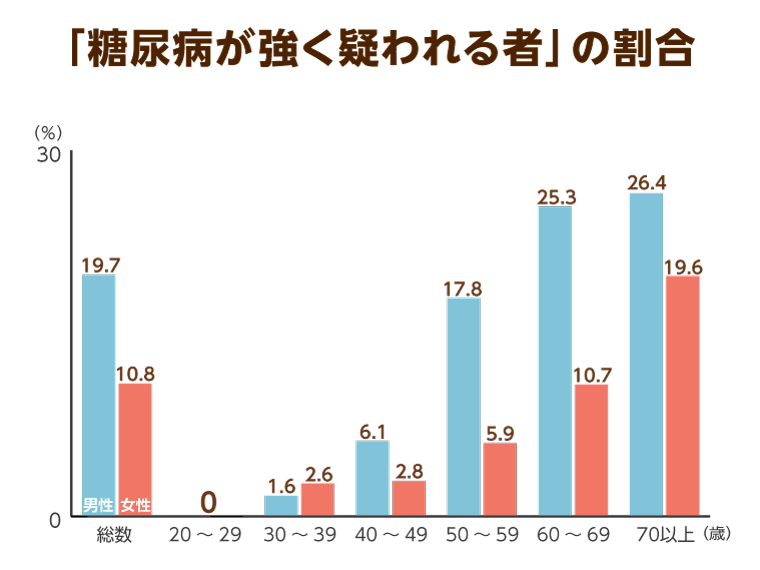

厚生労働省は3年ごとに「患者調査」というものを行っています。2014年の調査結果を見ると、日本の糖尿病患者数は約316万6,000人で、その半数が65歳以上の高齢者。

つまり高齢者の糖尿病患者は、150万人ほどいるという計算になります。国民全体で見ても、男性の6人に1人、女性の10人に1人が「糖尿病が強く疑われる」とされており、もはや日本人の国民病と言っても過言ではないかもしれません。

糖尿病はどんな病気?

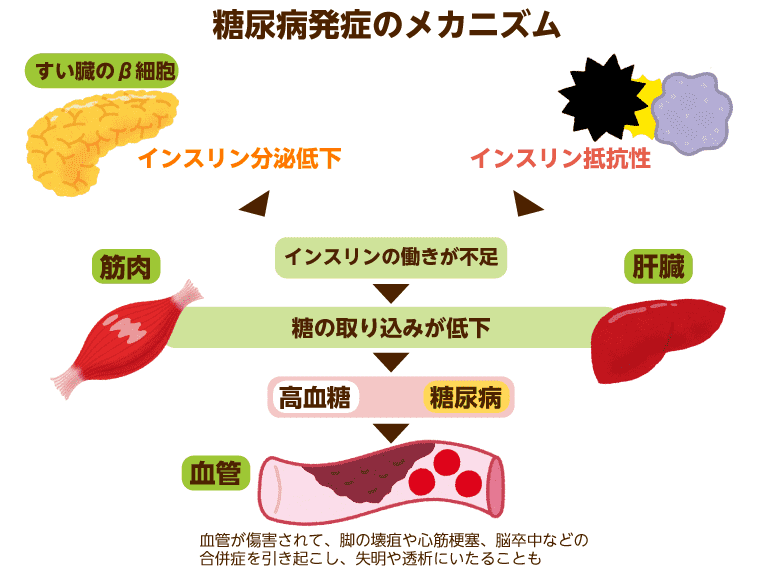

人が食事をすると一時的に血糖値が上昇しますが、すい臓から「インスリン」という名前のホルモンが分泌され、時間の経過とともに正常な値に戻ります。

しかし、インスリンの分泌量が減ってしまう、あるいはインスリンが分泌されても十分に機能しなくなってしまうと、血糖値が上昇した状態が続いてしまうのです。

この状態が続くことがいわゆる「糖尿病」になります。

血糖値が上昇していても、初期段階では自覚症状がほぼないので、糖尿病になっていることを認識できず、あるいは認識できても自覚症状の少なさから「たいしたことないだろう」と考え、治療を受けないままでいる人も少なくありません。

ところが、そのまま治療を受けないでいると病状は着実に進行し、やがてさまざまな合併症が起こるようになります。

失明の恐れもある糖尿病網膜症と透析治療が必要となる糖尿病腎症、さらに壊疽によって手や足を切断せねばならないこともある糖尿病神経障害は、糖尿病によって起こる「三大合併症」です。

インスリンが足りないってどういうこと?

「インスリン」はホルモンの一種で、すい臓から分泌されます。

食事をすると、食べたものの中に含まれる糖分が体に吸収されて血糖値が上昇しますが、インスリンが分泌されることで糖が各細胞の中に取り込まれていくため、上昇した血糖値を下げることができるのです。

ところが、食べすぎで糖分を過剰摂取してしまう、あるいは運動不足の日が続くなどの生活習慣の乱れによってインスリンの分泌量が減少したり、肝臓や筋肉におけるインスリンの働きが悪くなったりすると、血糖値が下がらない状態が続いてしまいます。

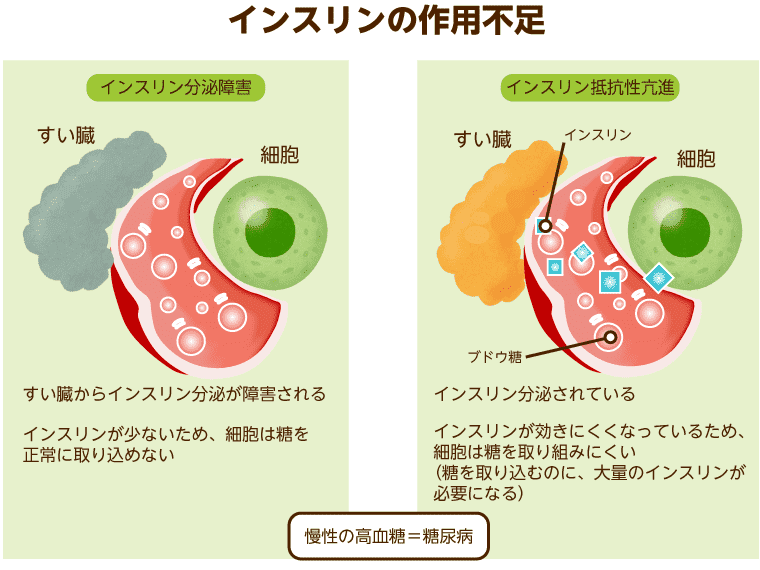

インスリンの働きの悪さのことは「インスリン抵抗性」と呼ばれており、肥満気味の人はインスリン抵抗性が高めであることが多いです。

認知症の発症リスクが上がる

人は誰でも加齢とともに物忘れしやすくなりますし、若い頃はテキパキとできていた自分の身の回りのこともうまくできなくなります。

血糖値の高い状態が続くとこうした認知障害が起こりやすく、もともと軽い認知障害を持っている人は、さらに症状が進んで本格的な認知症を発症することが多いといわれています。

『糖尿病治療ガイド』(日本糖尿病学会)によると、糖尿病を発病している人は発病していない人に比べて、アルツハイマー型認知症と血管性認知症を、2~4倍発症しやすくなると報告されています。

また、糖尿病の治療を行うときに起こる副作用によって「重度の低血糖」が生じると、認知症発症のリスクが高まることを示す研究もあり、糖尿病が認知症を発症しやすくすることを示す研究蓄積はかなり進んでいるのです。

逆に、認知症を発症して認知機能が過度に低下すると、血糖値を調整するための薬の管理や計画的な食事や運動が難しくなるため、糖尿病の悪化につながりやすいともいわれています。

合併症の危険性

QOLと失明にも影響

糖尿病になることで一番怖いのは、糖尿病をきっかけに合併症を発症してしまうことです。患者さんのQOL(生活の質)の低下を招き、なかには失明につながってしまう合併症もあるので注意が必要です。

糖尿病は自覚症状がないのが特徴ですが、いかに早期発見・早期治療ができるかということが重要なポイント。

糖尿病は他人事では決してありません。今から正しい知識を身に付けておくことが重要です。

ここでは、糖尿病の合併症を9つ紹介していきたいと思います。

網膜症

糖尿病網膜症は、網膜内を通っている血管に障害が生じ、視力の低下を招き、悪化すると失明の恐れのある病気です。

個人差もありますが、網膜の毛細血管が膨張して小さなこぶができて小さな出血や白斑が起こる「単純網膜症」にはじまり、網膜での出血や白斑がさらに増える「増殖前網膜症」を経て、網膜がはがれてしまう末期段階である「増殖網膜症」へと症状が進行します。

腎症

腎臓は、血液中の不純物をろ過する機能を持ち、老廃物は尿として排出されます。糖尿病腎症を発症すると、腎臓の毛細血管である糸球体が損なわれ、このろ過の機能をうまく果たせなくなるのです。

腎症が進むと、たんぱく質や塩分を厳しく制限する食事療法が不可欠となり、さらに症状が悪化すると、人工的な機器で血液をろ過する「透析」が必要になります。

閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症は、足にある太い血管に動脈硬化が起こってしまい、血液の巡りが悪くなって歩くことが難しくなる病気です。

糖尿病患者の10~15%が発病しており、症状が進行すると安静にしていても足が痛むようになり、さらに悪化すると潰瘍や壊疽が起こり、状況次第では足を切断するということも必要になります。

歯周病

糖尿病になって血糖のコントロールがうまくできなくなると、歯周病が悪化しやすくなると言われています。また、歯周病を発症すると呼吸器疾患をはじめ、心筋梗塞や低体重児出産といった症状を引き起こしやすくなると指摘する専門家は多いです。

歯周病は、高齢者や愛煙家、肥満気味の人などに生じやすい傾向があります。

また、歯周病自体が血糖値を上昇させる可能性も指摘されており、歯周病を治療することでインスリン抵抗性(インスリンが働かなくなった状態)を改善することも期待できます。

神経障害

糖尿病神経障害は、細い血管に障害が起こって血流が悪化すると、神経細胞に血液が行き届かなくなり、自律神経、感覚(知覚)神経、運動神経に起こる障害です。

この障害が起こると、自律神経に関しては発汗異常や立ちくらみのほか、膀胱障害や便通異常などの症状が現れやすくなります。

感覚神経、運動神経については、痛みの感覚が鈍くなるため、足の傷や火傷などに気づけなくなり、壊疽して足の切断につながることも多いです。

狭心症・心筋梗塞

血糖値が高い状態が続くと体内の太い血管では動脈硬化が進みます。

動脈硬化とは、血管内皮にコレステロールが蓄積されている状態のことで、高血圧や脂質異常症などでも起こりやすくなります。もし心臓の血管に動脈硬化が生じると、心筋梗塞や狭心症などの危険性が高くなります。

脳梗塞

糖尿病になると太い血管内にプラーク(隆起)ができる動脈硬化が起こりやすくなりますが、もし脳の血管に動脈硬化が起こると、剥がれたプラークが脳内の血管に詰まる脳梗塞や、血管が破れる脳出血などの危険性が高まります。

糖尿病を発病していると、脳梗塞が起こる割合が発病していない人よりも約2~4倍高くなります。

糖尿病性足病変

糖尿病を発病するとウイルスなどへの抵抗力が弱まるため、白癬症、いわゆる水虫になりやすくなります。

さらに、糖尿病神経障害が進行すると痛みに対する感覚が鈍くなるため、低温火傷や裂傷に気づきにくくなり、化膿するなど重症化してから認識するということも多くなります。

そのため壊疽や潰瘍が起こりやすくなり、悪くすると足の切断という事態を招く恐れもあるのです。

認知症

高齢者の糖尿病患者においては、アルツハイマー型認知症および脳血管性認知症を発症するリスクは、糖尿病を発病していない人の2~4倍に上ると言われています。

また、糖尿病の治療には厳しい自己管理が要求されますが、認知症を発症するとそれが難しくなるため、病状をさらに悪化させるケースも多いです。

このほかにも、さまざまな合併症を引き起こすリスクが高まります。

糖尿病の種類

糖尿病は医学的に複数の種類に分類されていますが、大きくは「1型糖尿病」と「2型糖尿病」、そして「そのほかの特定の疾患や機序による糖尿病」や「妊娠糖尿病」などに分けられます。

どの糖尿病も発症しないように気をつけねばなりませんが、ここでは患者数が多い1型糖尿病と2型糖尿病に焦点を合わせて、そのメカニズムを紹介しましょう。

1型糖尿病

1型糖尿病は、インスリンを作り出しているすい臓のβ細胞が壊れてしまい、分泌されるインスリン量が著しく減少するという糖尿病です。

自分のすい臓でインスリンをほとんど作れなくなるため、体外からの注射による継続的な補給が不可欠となります。生きていくには日常的にインスリンの注射を続けていく必要があることから「インスリン依存状態」とも呼ばれ、発病者には子どもを含む若い人が多いです。

やせ型の人が発症することも多く、一気に症状が出始めて、そのまま糖尿病の発病に至るというケースがよくみられます。

2型糖尿病

2型糖尿病は、インスリンがすい臓から分泌されにくくなることやインスリンの働きが弱くなること、あるいはそれらが混合して起こることで血糖値が高くなる糖尿病です。

2型糖尿病になる原因としては、遺伝的要因も作用する一方で、過度な飲食や運動不足、それによる肥満といった生活習慣が大きく影響すると言われています。

日本人が発症する糖尿病の約95%が2型糖尿病です。自覚症状がほとんどないのが特徴で、会社などで行われる健康診断ではじめてわかるというケースが少なくありません。

かつては中高年世代に多くみられましたが、食生活やライフスタイルの変化によって、若い人や子どもにも発病者が増えつつあります。

2型糖尿病の患者全員が生活習慣に問題を抱えているわけではありませんが、多くのケースでは、血糖値をコントロールするために食事や運動など生活習慣の見直しが必要です。

糖尿病患者の老人ホーム選び

糖尿病を患っている人が老人ホームを探すとき、その施設に糖尿病患者を受け入れる態勢が整っているかどうかを事前に確かめる必要があります。

そのときに注目したいポイントは、「看護師が常駐しているかどうか」という点です。看護師が24時間体制で常駐しているような老人ホームでは医療ケア体制が高度に整っていることが多く、インスリン注射が必要な人への対応を問題なくできるという施設が多いです。

医療ケア体制が整っている施設では、服薬管理はもちろん、食事療法についても個別に対処できることが多く、糖尿病の患者が問題なく生活できる体制も整っていると言えるでしょう。

また、看護師が常駐している老人ホームであれば、いざというときの緊急対応も医師と連携しつつしっかりと行ってくれます。

専門知識の豊富な看護師であれば、体調不良の前兆なども把握してくれるので、糖尿病を患っている人も安心して暮らしていけるでしょう。

通院や緊急対応の必要性次第では退去せざるを得ないことも

糖尿病患者にとって、急な体調不良として怖い症状のひとつが「低血糖」です。

低血糖は初期症状として強い空腹感を伴うことが多いですが、症状が進むと震えや動悸が起こり、さらに悪化すると昏睡状態になることも少なくありません。

こうした状況に直面したとき、医療体制が整っている老人ホームであれば、常駐する看護師と介護職員、さらに提携病院の医師と連携し、最大限のケアを行ってくれます。もし緊急性が高いときは、救急車を要請するのが通例です。

いずれにせよ、家族をわざわざ呼び出して「病院に連れていってください」と施設側がお願いするようなことはなく、施設側でその都度適切に対応してくれます。

ただ、入居中に糖尿病の症状が急激に悪化し、常時高度な医療ケアを必要とする状態となったら、退去せざるを得ないということも考えられます。

看護師が常駐している施設であっても、老人ホームは病気を治療する場所ではないので、病院ほどのケアを受けることはできません。そのため、入居時にどのような容体になったら入居生活が難しくなるのか、施設側としっかり相談しておくことが大事です。

病状が重い方は、もし入居後に容体が悪化して退去の必要性が生じたらどうするか、入居時点で想定しておくことも重要になります。

糖尿病の症状と経過

血糖値が上昇すると、喉の渇きや尿の回数が増える症状や、体重が減って疲れやすくなるといった症状が現れます。

ただ、糖尿病のタイプによって症状の現れ方は異なり、1型糖尿病では尿の頻度や喉の渇きなどの症状が急に生じることが多いのに対して、2型糖尿病では自覚症状がないまま進行していくことが多いです。

顕著な症状が出ていないからといって、血糖値のコントロールを行わないでいると、目や腎臓に重大な合併症が起こることもあります。早期診断、早期治療をしていくことが合併症を防ぐうえで大切です。

2型糖尿病では、早期の段階であれば食事の改善や運動への取り組みなど生活習慣の見直しによって血糖値のコントロールを行えますが、年をとるとともにそれも困難になっていきます。

病状が進行して容体がさらに悪化すると、内服薬やインスリン注射による治療が欠かせなくなります。

投薬や注射などの一時的な治療によって血糖値が正常値まで改善したとしても、糖尿病そのものは完治しません。治療を中止してしまうと再び血糖値は上昇してしまうので、定期的な検査と治療を継続していくことが求められます。

本人に認知症の症状が出ているときは、家族による適切な治療支援も必要になるでしょう。

特徴は発汗や動悸など

糖尿病は、血糖値の高まりに注意する必要のある病気ですが、高齢になると低血糖の状態にも注意が必要です。動悸や発汗、手の震えなどの低血糖症状が高齢者には現れにくくなり、糖分を摂るなどの対策ができないまま重症化してしまう恐れがあるのです。また、転倒による骨折や認知症、心血管疾患などのリスクも高まります。さらに糖尿病の合併症である脳梗塞や下肢末梢動脈疾患、虚血性心疾患などの初期症状が現れにくくなることもあります。

1型糖尿病の症状

1型糖尿病の症状は突然現れるのが特徴ですので、もし強い自覚症状を感じたら、すぐに専門医に診てもらうようにしましょう。

現れる症状としては、以前よりものどが渇きを強く感じるほか、尿の回数が増える、短期間で急速に体重が減少し疲れをひどく感じるようになる、といった症状が代表例です。

2型糖尿病の症状

2型糖尿病は、発病の当初は自覚症状がほとんどないことが多いです。1型糖尿病のように急激に症状が現れるのではなく、時間をかけて徐々に現れるのが2型糖尿病の特徴と言えます。

具体的な症状としては、手足の感覚が低下して刺すような痛みを感じるほか、空腹感や喉の渇きを感じやすくなることや、傷が治りにくく感染症にかかりやすくなること、さらには疲労感が強く目がかすみ、皮膚が乾燥しがちになるなどの症状が代表例です。

生活習慣の乱れが発病の引き金

糖尿病の原因

1型糖尿病の原因

1型糖尿病の発病につながる原因は正確にはわかっていません。白血球の血液型と言われるヒト白血球抗原(HLA)との関連があると言われていますが、なりやすいとまでは言えないのが現状です。

今後の研究に解明が期待される部分も多いですが、早期診断のうえ、医師と相談しながら治療を進めていくことが大切ですね。

2型糖尿病の原因

2型糖尿病は、40歳以上の人や肥満の人、さらに親族に糖尿病を発病している人に発症しやすく、特に普段から運動をまったくしていないと、発症のリスクが高まると言われています。

なお、遺伝を原因として生じることもあるので、患者の父母や兄弟姉妹そして子どもは、定期的に糖尿病の検査を受けるようにしましょう。

「サルコペニア」は糖尿病につながる状態

サルコペニアとは、加齢や疾患が原因で筋肉量が減少し、身体機能が低下した状態のことを言います。サルコペニアになると血糖の量を調節する機能も衰えることから、糖尿病を発症しやすくなります。体重や筋肉量の減少に加え、糖尿病の発症で転倒リスクが1.4~4倍にもなるため、骨折の危険も高まります。

また、記憶力や注意力の低下が見られるようになり、アルツハイマー型や血管性の認知症になる確率も高くなります。

糖尿病の予防

糖尿病は発症のメカニズムによって大きく1型と2型に分類されます。

日本人の95%を占める2型糖尿病は、運動不足や暴飲暴食による肥満、ストレスなど生活習慣の乱れが発病の引き金となることが多いです。そのため、少なくとも2型糖尿病に対しては、これらの要因を意識して普段の生活を送るようにすれば、発病につながりにくい体を維持できると言えるでしょう。

ただし1型糖尿病については、「突然発症する」ことや、「インスリンをつくるすい臓のβ細胞が壊されることで起こる」という発病の仕組みについてはある程度わかっていますが、具体的な原因と予防法については確立されていないのが現状です。

- 継続的な運動をする

-

- 運動は糖尿病になりにくい体をつくるうえで高い効果があり、合併病を防ぐうえでも有効です。

- 現代社会は自家用車や公共交通機関など移動手段がどんどん発達していることもあり、日常生活の中で体を動かせる機会はそれほど多くありません。自ら意識して運動に取り組むという姿勢が重要です。

- ただ、普段から体を動かしていない人が急に激しい運動をするようになると、逆に体に負担を与え、心筋梗塞のリスクを高めるなど思わぬ事故につながる恐れもあります。

- 大事なのは、「体に過度な無理をかけず、長く続けられる運動」に取り組むことです。ウォーキングなど、楽しみながら継続できる自分に合ったスポーツを探してみると良いでしょう。

- 仕事が忙しい人は、「通勤駅の1つ手前で下りて、歩く」や「エレベーターやエスカレーターを使わないようにする」ということも運動につながります。

- 日常生活の中で運動時間を確保できるよう工夫することも大切です。

- 十分な睡眠をとる

-

- 近年では、糖尿病と睡眠の関連性が指摘されるようになっています。睡眠は1日の疲労度をリセットし、心身の健康を保つうえで重要な行為です。

- 現代社会では、仕事の忙しさなどが要因で睡眠習慣が乱れがちになります。忙しい中でも眠る時間を必ず確保するようにし、十分な睡眠をとれるようにすることが大切です。

- ストレスをためない

-

- 人はストレスを感じると血糖値が上昇します。

- これは、ストレスを与えるものに対する「臨戦態勢」をとるために、大量のブドウ糖を血中に放出して筋肉を働かせようとするためです。

- 血糖値を上昇させるように働きかけるのは、アドレナリンとノルアドレナリン、そしてコルチゾルという名前のホルモンで、アドレナリンなど一部のホルモンにはインスリンの作用を弱めるとの研究報告もあります。

- 現代社会では仕事や人間関係の中で何かとストレスを感じることは多いです。ストレスにさらされたままの状態を持続するということは、それだけ血糖値が上がった状態が続き、インスリンがしっかりと作用しない状態が持続することにもなります。

- 日常生活の中で、心身をストレスから解放する時間を持つことが大事です。趣味に取り組む時間や、友人とおしゃべりを楽しむ時間を確保するようにしましょう。

- 食生活を整えて肥満を避ける

-

- 体の活動に使われないまま残ったエネルギーが、脂肪となって体内に蓄積すると肥満へとつながります。

- 脂肪には大きく分けて皮下脂肪と内臓脂肪とがありますが、糖尿病との関連性では、内臓脂肪の蓄積に注意する必要があります。

- 内臓脂肪が蓄積すると、インスリンの作用が悪くなります。そうなると、インスリンを作っているすい臓のβ細胞が次第に疲弊していき、インスリンの分泌量が減って糖尿病となるのです。

- 特に女性においては、閉経後に女性ホルモンが減ってしまうため、内臓脂肪が蓄積しやすくなります。食べ過ぎや運動不足に陥らないように注意し、肥満を解消していくことが大事です。

- また、日本人は欧米人よりもインスリンの分泌力が弱いともいわれており、極度の肥満というほどではない人も、糖尿病には気をつける必要があるでしょう。

- アルコールを控える

-

- アルコールは、適量の摂取であればインスリンへの反応を改善する力がありますが、長期間にわたって飲酒を続けると、インスリンの分泌量を下げることにつながることがわかっています。

- 例えば「JPHC Study(多目的コホート研究)」は、やせた男性ほど、飲酒によって2型糖尿病のリスクが高まることを明らかにしました。

- 同研究によれば、体格指数(BMI)が22以下である男性は飲酒量が増えるほど糖尿病リスクが高まり、飲酒をしないグループよりも、エタノール摂取量が1日につき23.1~46.0g(日本酒で1~2合)を摂取するグループでは1.9倍、46.1g以上摂取するグループだと2.9倍高くなったそうです。

- やせた男性は、もともとインスリンの分泌力が低めなので、飲酒をするとインスリン感受性を高める効果ではなく、インスリン分泌量を下げるというマイナスの効果が強まってしまうと考えられています。

- 清涼飲料水を控える

-

- 砂糖を多く含む清涼飲料水を過剰に飲むと、過剰なエネルギー摂取につながり、肥満の原因となります。

- また、一気に飲むと血糖値とインスリン濃度の急激な上昇につながり、耐糖能異常やインスリン抵抗性につながるので注意が必要です。

- さらに、清涼飲料水の甘みを増すために使われている「フルクトース」は、インスリンの働きを悪化させる内臓脂肪を増やし、さらに血中尿酸値も高め、肥満と糖尿病を悪化させる恐れもあるので注意せねばなりません。

- 近年の研究では、日本人の女性が清涼飲料水を多量に飲むと糖尿病のリスクが高まることが明らかにされています。

- 清涼飲料水は食生活の欧米化と多様化に伴い日本をはじめとするアジア各国で消費量が年々増えており、糖尿病を予防するという点では、摂取量に気をつけるべき食品であると言えるでしょう。

血糖コントロールの目標「HbA1c7.0%未満」とは?

糖尿病になると、合併症を発症しないように血糖コントロールをする必要があります。そのとき、糖尿病リスクを図る値である、「HbA1c」について、7.0%未満に抑えることが目標となります。ただし、高齢者の場合は身体機能や認知機能、疾患の有無などによって目標値は変わってきます。また、身体や認知機能の状態によって3つのカテゴリーに分けられ、なおかつインスリン製剤などの使用の有無によって、下限の目標値が設定されることもあります。なお、最も健康状態が悪く、インスリン製剤などを使用している場合の目標値は7.5~8.5%です。

検査と診断の流れ

糖尿病の検査では「糖尿病です」や「糖尿病が疑われます」などの判定基準が規定されています。

具体的には、検査結果は「糖尿病型」と「糖尿病」とに分けられ、空腹時血糖値やHbA1c値、あるいは随時血糖値と75gOGTTのどれかが基準値をオーバーしているときに「糖尿病型」となるのが一般的です。

そして、随時血糖値と空腹時血糖値、75gOGTT値のどれかとHbA1c値が糖尿病型となっているとき、あるいは口の渇きや体重減少など糖尿病にみられる典型的な症状や尿病網膜症を発症しているときは、「糖尿病」と診断されます。

なお、HbA1c値が糖尿病型でないときでも、血糖値自体が糖尿病型であるときは別日に再検査が行われ、そのときも血糖値が糖尿病型となれば、糖尿病の診断が下されるのが通例です。

糖尿病の診断の流れについては、以下の表を参考にしてください。

| 検査項目 | 特徴 | 糖尿病型 | 正常型 |

|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | 朝食前に測定した血糖値。 比較的安定しており、インスリンの働きや状態を示す指標になる。 |

早朝空腹時血糖値 126mg/dL以上 |

早朝空腹時血糖値 110mg/dL以下 |

| 随時血糖値 | 食事時間とは無関係に測定した血糖値のこと(明らかな空腹時は除く)。 食後、何時間の測定なのかを見ることで食後血糖値の推移を測定できる。 |

随時血糖値 200mg/dL以上 |

- |

| 75gOGTT (ブドウ糖負荷) による血糖値 |

空腹時に75gのブドウ糖水を飲み始め、30分後、1時間後、2時間後に採血して血糖値を測定する。 | 75gOGTT2時間値 200mg/dL以上 |

75gOGTT2時間値 140mg/dL以上 |

| 尿検査 | 尿中の糖(尿糖)を検査する。 血糖値が160~180mg/dLを超えると、糖が尿中に出るようになる。 糖尿病かどうかのふるいにかけるスクリーニングには使われるが、性格な診断は難しい。 |

陽性 | 陰性 |

| HbA1c (ヘモグロビン エーワンシー) |

血液中の赤血球成分・ヘモグロビンにブドウ糖が結合したもので、1~2ヵ月の血糖変動を反映する。 | 6.5%以上 | - |

| GA (グルコアルブミン) |

血清中のタンパク質の一種・アルブミンとブドウ糖が結合したもので、1~2週間前の血糖値の状況を知ることができる。 | 16.5%以上 | 12.3~16.5% |

| 1.5AG (1.5アンヒドロ グルシトール) |

血液中の糖としてブドウ糖の次に多く含まれる1.5AGを測定することで、過去数日間の血糖値の状況を知ることができる。 | 男性…15μg/mL以下 女性…12μg/mL以下 |

男性…15~45μg/mL以下 女性…12~29μg/mL以下 |

糖尿病の治療

高齢者は健康状態における個人差が大きく、さらに日によって体調が大きく異なることも少なくありません。

そのため、誰もが同じような方法で血糖コントロールをするというのは難しいもの。

血糖値の目標設定は、年齢や糖尿病の状態をはじめ、ほかにどのような持病を持っているのか、日常生活機能や精神機能の状態、そして経済的な状態を考慮したうえで行う必要があるでしょう。

状況次第では、糖尿病の治療に取り組むこと自体が、生活の質を低下させる恐れもあります。日常生活に支障を与えすぎない範囲で、無理なく治療を進めていくことも大事です。

運動療法

運動療法は血糖値を改善させる効果が期待できるだけでなく、日常生活機能の低下を防ぎ、加齢によって骨格筋量と骨格筋力が減少する「サルコペニア」を予防することもできます。

ただし、高齢者は心肺機能が低下していることが多く、また膝の関節が変形していることも多いです。そのような状態で過度な運動に取り組むと、狭心症などの心臓疾患や足に関節炎を患ってしまうことにもなりかねません。

運動が大事だからといって身体状態に合わないスポーツに取り組むと、かえって体の衰えを進めてしまう恐れがあるわけです。

運動に取り組む際は、どのくらいの運動量を行えば良いのか、そしてどんな運動が適しているのか、事前に医師に相談し、指導してもらう必要があるでしょう。

なお、運動に取り組むにあたっては、水分補給をこまめに行って脱水症状や熱中症を防ぐことも重要になります。また、低血糖に陥らないようにブドウ糖や飴も形態しておきましょう。

さらに、いきなり体に負荷をかけないように、運動前に準備体操を行い、運動後には整理体操を行うことも大事です。

食事療法

高齢者は若い世代よりも食事量が減ることも多いですが、糖尿病に対する食事療法は有効です。

食事療法を行うにあたっては、1食あたりのエネルギー摂取量を適切なものにすること、1日3食を規則正しく取ること、そして栄養バランスが取れている食事をすることがポイントです。

特に一人暮らしの方は自分で食材を買ってきて、調理しなければならないこともあって、これらのポイントがおろそかになることも多いので注意しましょう。

ただ、高齢になると長年続けてきた食事習慣を変えにくいことが多くなり、さらに「作りすぎたけど、残すのはもったいない」と思って無理にたくさん食べようとしがちです。

また、「食事くらいしか楽しみがないので、自分の好きなものを食べる」という方もいるかもしれません。こうした状況で血糖コントロールを目的とした厳しい食事制限を行っていくと本人に心理的なストレスを与えるようになり、うつ症状や生活機能全般が衰える「フレイル」の状態になる恐れもあります。

食事療法は、各人の心身状態に合わせて行う必要もあるという点にも注意しましょう。

薬物療法

薬物療法は糖尿病治療の基本となるものですが、「低血糖リスク」に気を付けねばなりません。

低血糖とは血中のブドウ糖が減少している状態のことで、血糖値が70mg/dl未満まで下がると動悸や手足の震え、冷や汗などの症状が出るようになり、さらに低下が進むと昏睡状態となり、死に至るケースもあります。

血糖値が上がる糖尿病においてなぜ低血糖に気をつけなければならないのでしょうか。

それは、特に高齢者においては、服用した薬を排出する機能が衰え、薬が体内に残りやすくなってしまい、その状態でさらに血糖値を下げる薬を飲むことで、血糖値が下がり過ぎてしまうことがあるのです。

また、糖尿病以外の持病で服用している薬と飲み合わせが悪く、その結果血糖値が下がるということもあります。薬物療法は医師の指導のもとで行う必要がありますが、その際、自分が昔から服用している薬があれば、そのことを医師や薬剤師に必ず伝えましょう。

飲み合わせの確認や服用量の調整を行わないと、かえって容体を悪化させることになりかねないので注意が必要です。

他の人はこちらも質問

なぜ高齢者は糖尿病になりやすいのか?

高齢者に糖尿病が多く見られる原因は、加齢によりインスリンの分泌が低下するためです。さらに、運動機能の低下や日常生活の動作の減少による肥満、腎臓・肝臓の機能低下などによっても引き起こされます。

高齢者に多い糖尿病の特徴はどれか?

糖尿病で高齢者に気をつけたい症状は低血糖です。

低血糖になると手足の震えや冷や汗、動悸などが起こります。しかし、高齢者はこのような症状が出現しにくく気がつきにくいのです。低血糖への対応が遅れる傾向にあります。

糖尿病の人はいつまで生きる?

糖尿病の方の平均寿命は男性が71.4歳、女性が 75.1歳です。30年前に行った調査と比べると、平均寿命は約10年延びています。

高齢者糖尿病は何歳から?

高齢者を75歳以上とする提言がされていることから、高齢者糖尿病は75歳以上と考えられます。また1,000万人近くいる糖尿病患者の半数以上が70歳以上であり、加齢によって発症リスクは高まっています。

この記事の

この記事の