みんなの介護アンケート

| している(730件) | |

| していない(380件) | |

| どうしようか迷っている(181件) |

認知症は本当に本人に告知したほうがよいのか?

大切な家族が認知症になったとき、本人に告知すべきでしょうか。認知症の場合、本人が症状を自覚していないこともありますし、「まさか自分が」という思いが強いものです。そのため、告知されたときの動揺は計り知れないものがあります。

また、たとえ軽度であっても、その後の生活に不安が残るものです。認知症を告知するか否かは、医師の間でも意見がわかれている問題です。

今回は、告知することのメリットやデメリット、告知後のサポートなどについてご紹介します。

認知症の告知をするかどうかは慎重に

認知症のなかでも6割を占めるアルツハイマー型認知症は、根本的な治療法が見つかっていないことに加え、たとえ進行を遅らせることができたとしても少しずつ進行していく病です。

また、認知症といえば物忘れだけに留まらず、徘徊や暴力、幻覚や幻聴など、少しずつ人格が損なわれていくイメージもあります。告知によって本人が受ける衝撃は想像を絶するものがあるでしょう。

実際の症状は人それぞれですし、認知症になっても普段通りの生活ができる人も少なくありません。しかし、認知症だと知らされると、深刻に受け止める方のほうが多いのも事実です。

そのため、告知については慎重に考えましょう。本人の性格などを考慮しながら、「早期に告知をして治療への意欲を高める」「告知すると精神的に傷ついてしまうので告知はしない」など、家族で方針を決めることが大切です。

「認知症を告知すること」のメリット・デメリットとは?

認知症と診断されたことを本人に告知するには、メリットもデメリットもあります。本人の性格はもとより、メリット・デメリットを考慮しながら、どちらが正しい選択かを考えましょう。

まず告知をするメリットですが、認知症だと知ることで病状が安定することがあります。突然物忘れをしたり、今いる場所がわからなくなったりすると、本人はとても不安です。

その原因が認知症だとわかれば、ひとまず安心することもありますし、治療に前向きになれる人もいるでしょう。また、やりたいことがある人は、症状が進む前に自分の意志で行動することができます。

デメリットで一番に挙げられるのは、認知症にはマイナスイメージが強いため、深く傷ついたり、落ち込んだりすることです。告知したことで、治療に向けての意欲がなくなってしまうケースも少なくありません。

また、家族に心の準備ができていないと、本人のみならず家族全員が不安と混乱のなかで介護をすることになります。まず、本人への告知の有無を考える前に、受け止める側の家族が認知症に関する正しい知識をもつことが大切です。

告知ではネガティブなイメージを与えない言葉使いが重要

認知症にはどうしてもネガティブなイメージがあるため、告知をするのなら言葉遣いに気を使うようにしましょう。

本人の性格や気持ちを考えながら、できるだけ衝撃が少なく、なおかつ受け止めやすい言葉で伝える必要があります。

もし認知症という言葉に敏感であるなら、「治療をすれば物忘れが少なくなることもあるみたいだよ」「頭が疲れているとイライラすることが多くなるみたいだよ」など、はじめは認知症と伝えずに、ひとまず治療するように促すこともできるでしょう。

認知症の場合、今のところ残念ながら完全に治す治療方法はありません。そのため、本人が心安らかに治療に専念できるように、少しずつ症状への理解を深めてもらうことも大切です。

告知後のサポートを考えることも必要

どのような病気でも、病気になった本人には「知る権利」があります。そのため、最近では本人に告知するケースのほうが増えているのですが、告知することでこれからの人生について考えたり、治療やケアの方法を本人の希望に沿っておこなえるようになるなど、メリットもあります。

特にまだ初期段階であったり、本人が若かったりするときは、自己決定でできることがたくさんあるため、告知するメリットが大きいと考えられます。

ただし、告知した後にどのようにケアしていくかを事前に考えておくことも大事です。告知後は本人や家族はもちろん、医師や看護師、介護職員などが現状を把握しながら問題を共有し、治療や生活支援などの対策をおこなうことになります。

本人を中心としたひとつのチームとして機能するのがもっとも理想的です。認知症の場合、治療方針や介護方針については医師やケアマネージャー、介護者である家族だけで話し合うことも少なくありません。

しかし、家族だけで判断するのではなく、本人の意向もできるだけ取り入れるようにしましょう。本人ができるだけ自分らしい生活ができるよう、気持ちに寄り添うことが大切です。

告知を受けるにあたって家族が準備しておきたいこと

認知症の診察や検査の際には本人に大きなストレスがかかります。少しでも不安や負担が軽減できるように以下の点に注意しましょう。

診察前に心の準備をしておく

ご家族が認知症の診察を受ける前にぜひやっておきたいことは、認知症について正しい知識や情報をもっておくことです。

認知症に関する予備知識を得るには、すでに認知症の方の介護をしている先輩方の話を聞くのが一番でしょう。「認知症家族の会」などの集まりに参加すれば、診察前の不安な気持ちを聞いてもらえますし、告知された際の対応についてもアドバイスがもらえます。

認知症の方やそのご家族の手記も数多く出版されているので、体験本を読んでみるのもいいでしょう。告知前後の心がけについて知ることができます。

また、診察では、「いつ頃から症状が出始めたか」「きっかけとして考えられることはあるか」「これまでの進行や症状について」など、必ず質問される項目があります。

そのような質問に関しては事前に答えをメモ書きしておくと、診察をスムーズに受けることができるでしょう。

検査結果を聞くにあたって

認知症の診察でもっとも不安になるのが検査結果を聞くときです。仮に認知症だと告げられたら、本人も家族も「これからどうなるんだろう」と不安に苛まれるでしょう。

ショックから、その後の医師の話や説明を覚えていないという方も少なくありません。そのため、検査結果はほかの家族も同席するなど、必ず2人以上で聞きましょう。

また、認知症だった場合にすぐに相談できるよう、検査結果を聞くことをあらかじめ信頼できる人に話しておくこともお勧めします。

費用について事前に話合っておく

認知症か否かを診察・検査するための費用は、検査の内容や種類、健康保険の負担割合によって異なります。

あくまでも目安ですが、認知機能テストやMRIなどの画像診断、血液検査、医師による問診などを合わせても、2,000円以下で収まることがほとんどです。まれに初診後に薬が処方されることもありますが、さらに数千円用意していれば大丈夫でしょう。

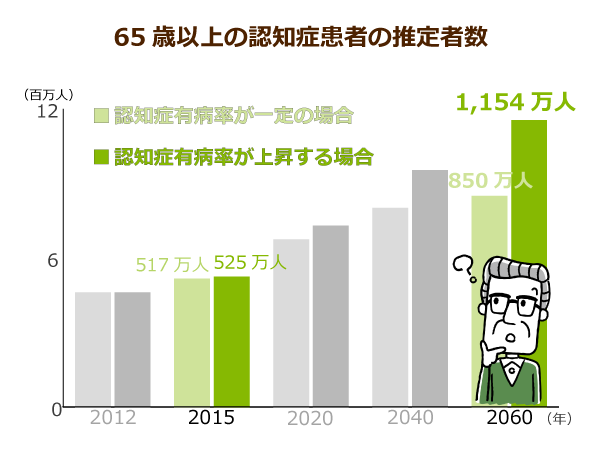

今後は、ますます高齢化が進み、介護保険制度を利用する高齢者が増えると予測されます。また、介護は高額な費用がかかるだけでなく、長期にわたることも少なくありません。

介護費用をどのように捻出するか、本人が元気なうちに家族との間で話し合っておきましょう。介護保険と年金だけで収まらないケースが出てくる可能性も大いにあります。

まとめ

認知症の告知を行うか否かは本人の性格や状態などを考慮して決めることが大切です。

また告知する際には細心の注意を払うとともに、告知後のサポートも欠かさないよう家族内でも協力しあっていきましょう。

認知症患者のなかには「認知症の告知」自体を忘れてしまうこともあります。その際は医師やケアマネとも協力しながら、認知症介護に向き合っていくことが重要です。