入居のための事前準備

1. 要介護認定を申請する

要介護認定を受けるには、まず市町村の担当窓口に電話などで相談します。そのうえで正式に申請する場合、本人または家族が市役所・区役所、町・村役場に届け出ます。申請の際は「主治医意見書」が必要なので、準備しておきましょう。

申請後は市町村の職員が自宅を訪問し、本人や家族と面談を実施します。その後、市町村の方から審査結果が通知され、その内容が要支援1~2、要介護1~5のいずれかであれば、介護保険サービスの利用対象です。

一方、「非該当」となった場合は、介護保険サービスを利用する必要がない健康な状態であるという意味であり、介護保険適用のサービス利用対象外とされます。認定結果が通知されるまでの期間は、申請から30日以内です。

なお、役所・役場の窓口にて要介護認定の申請を行う際、用意して持参すべきものは以下のようなものです。

- 要介護・要支援認定申請書(役所・役場の窓口で配布)

- 介護保険被保険証(65歳以上の第2号被保険者の場合のみ)

- 健康保険被保険証(40~64歳の第2号被保険者の場合のみ)

- マイナンバーが確認できるもの

- 身元確認ができるもの(運転免許証や身体障がい者手帳など)

- 主治医を確認できるもの(診察券)

- 印鑑

また、代理人が申請する場合は、代理権が確認できるもの(委任状など)、代理人の身元が確認できるものが必要になります。

入居者本人の身体状況を把握する

要介護認定を受けた場合、必要なサービスは認定者の身体状況によって変わってきますが、要介護1~5の認定を受けている人であれば、以下の介助が必要になります。

- 食事介助

- 脳卒中の後遺症により自分の手で食べ物を口に運べない方、嚥下機能が低下してスムーズに食べたものを飲み込めない方などが利用する

- 入浴介助

- 体の不自由や転倒の危険性があるため一人で入浴できない人が利用する

- 排泄介助

- トイレへの移動が困難な人、排泄の失敗に不安がある人などが利用する

- 着替え介助

- 体が思うように動かせないために衣服の着脱を自力でできない人が利用する

これらは介護保険サービスの一例ですが、要介護認定の段階が高いほど、必要となるサービスも多くなります。

個人差はありますが、例えば「要介護3」の認定を受けた人であれば、立ち上がりや歩行などを自力で行えず、日常生活において常時誰かの支援・見守りを必要とするという状態にある可能性が高くなります。

この場合、食事や入浴、排泄といった日常生活に必要な動作を一人では行えないことが多いので、常時支援を受けられる介護保険サービスが必要といえます。

また、身体機能に問題がなくても認知症により徘徊や妄想、大声を出すなどの行動がみられ、日常生活に支障が生じている場合も、要介護3の判定になることがあります。

その場合、介護者への負担も増えることから、介護施設への入所を考える世帯も少なくありません。

身体の状態は要介護度が上がるにつれて、支援や介護が必要になります。

以下は、各要介護度ごとの身体機能をまとめた表です(※要介護度はあくまで「介護に必要な時間」で決定されるものなので、あくまで目安だということに注意してください)。

| 要介護度 | 身体機能 |

|---|---|

|

|

日常生活の基本動作は行えるが、薬・金銭の管理や家事は支援が必要になる |

|

|

要支援1よりもわずかに機能が低下しており、歩行などの身体的動作に不安がでてくる |

|

|

食事や排泄はできるが、心身機能や認知機能の低下で若干の介護が必要になる |

|

|

日常生活の基本動作についても一部で介護が必要になり、排泄行為も介助がいる。理解力が低下している場合もある |

|

|

食事や排泄をはじめとした日常的な生活において、一人でできないことがでてくるので介護が必要な状態となる |

|

|

重度の認知症があり、介護がなくては日常生活を送るのは難しい状態。心身機能がさらに低下しており、日常生活でも手助けは必須となる |

|

|

「寝たきり」となり、介護がなくては日常生活を行うことがほぼできない。医師との意思疎通も難しくなる |

2. 入居のための資金計画を立てる

老人ホームへの入居には費用がかかります。介護保険適用で利用できる公的な介護施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設など)は、金銭的な負担が少ない一方、それゆえに人気があり、全国的に入居待機者が多い状況(※待機期間は約半年程度が目安)です。

一方、民間施設である有料老人ホームの場合、民間企業が運営していることからサービス面の期待ができます。

有料老人ホームの一般的な費用は、入居一時金が0~600万円、月額利用料が約15~30万円。入居一時金には施設の種別ごとにかなり幅があるので、まずは以下の入居金と月額利用料をまとめた表で相場をご確認ください。

| 種類 | 入居金相場 | 月額相場 | |

|---|---|---|---|

| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 0~580万円 | 15.7~28.6万円 |

| 住宅型有料老人ホーム | 0~21万円 | 9.6~16.3万円 | |

| サービス付き高齢者向け住宅 | 0~20.4万円 | 11.8~19.5万円 | |

| グループホーム | 0~15.8万円 | 10~14.3万円 | |

| 公的施設 | ケアハウス | 0~30万円 | 9.2~13.1万円 |

| 特別養護老人ホーム | なし | 10~14.4万円 | |

| 介護老人保健施設 | なし | 8.8~15.1万円 | |

| 介護医療院(介護療養型医療施設) | なし | 8.6~15.5万円 | |

施設ごとに差はあるものの、公的な介護施設と民間の有料老人ホームを利用する場合、それなりのお金がかかることは避けられません。そのため、施設に入りたいがお金の面で算段が付かない、というケースも多く見受けられます。

そうした中で近年、保有する不動産をもとにして老人ホームへの入居費用を捻出できる制度が複数登場しているので、利用を検討するのも一つの方法です。

例えば、それまで住んでいたマイホームを「移住・住み替え支援機構(JIT)」に借り上げてもらい、賃貸住宅として貸し出せる制度である「マイホーム借り上げ制度」を活用すれば、毎月一定額の収入を得ることができます。

また、自宅を担保にして一括または年金形式で融資額を受け取り、ご本人が亡くなった後は自宅を売却して返済に充てることができる「リバースモーゲージ」、銀行や信託銀行から入居費用を融資してもらう「介護ローン」なども、費用捻出の方法として有効です。

老人ホームに入居する場合は入居前に資金計画をしっかりと立てておき、入居後に経済的に行き詰まるといった事態が起こらないように事前に対策しておきましょう。

3. 入居する施設の立地を検討する

老人ホームの施設選びをする際は費用だけでなく、施設の「立地条件」を考えることも重要です。立地条件を検討するうえで心に留めておきたいポイントを5つご紹介しましょう。

- ①自宅からの距離

- 自宅からの距離が近いほど、家族が面会に行きやすくなります。

また、入居する本人にとっても、住み慣れた地域の中で生活できるので、安心して過ごすことができます。

入居者のなかには、入居後にホームシックにかかる方も少なくありません。自宅から近ければ家族や友人と頻繁に会うことができるため、寂しさ・孤独感を感じにくくなるでしょう。

さらに、急変時に家族がすぐに駆け付けることができる、という点も大きなメリットです。 - ②交通の利便性

- 自宅から多少離れていても、道路交通網が発達している場所、公共交通機関でアクセスしやすい場所に立地している施設であれば、家族が面会に行きやすく、入居後のサポートをしやすくなります。

一方、交通の利便性が悪い場所に立地していると、家族による面会の頻度が減り、疎遠になる事態が起こる場合もあります。 - ③自然の豊かさ

- 郊外に立地しているケースもありますが、施設が豊かな自然に囲まれていると精神的に落ち着きやすく、しかも都市部よりも地価が低い傾向にあるので入居費用が安めです。

ただし、市街地から離れすぎると買い物や通院が不便となってくるため、その点も踏まえたうえでの施設選びをしましょう。 - ④近隣にどんな施設があるか

- 施設の近くに大きな公園があれば、絶好の散歩コースとして利用できます。

また、お元気な入居者であれば商業施設や映画館などが近くにあると、日々の生活に楽しみが増えるでしょう。

近隣に気軽に出かけられる場所がない老人ホームの場合、入居後に施設の中に閉じこもりがちになることもあります。施設の周辺状況を、事前に地図を見るなどして確かめておくことも大切です。 - ⑤住み慣れた環境と似ているかどうか

- それまで住んでいた地域とは離れた場所にある老人ホームに入居する場合、入居先の環境が自宅環境とどのくらい似ているか、という点に注目することも大事です。

例えば、それまで田舎暮らしをしていた人が、急に大都市の中にある老人ホームに入居すると環境に慣れず、寂しさや孤独感を感じやすくなるかもしれません。後悔のないように、入居予定の方に合った環境の施設を選ぶのが望ましいといえます。

4. 希望条件を整理する

具体的に老人ホーム探しを始める前の段階で、に本人・家族の希望条件を整理しましょう。希望条件を考える場合、「入居時・月額費用」「立地条件」「医療・リハビリの体制」「介護サービスの提供状況」などがポイントになります。

これらのポイントについて、すべて希望通りの条件で入居できる施設というのは、現実には見つけることが難しいかもしれません。

そのため、「これだけは譲れない」といった最優先事項と「これは仕方がないか」といった妥協できる事項について、家族で事前に話し合っておくことも大切です。

老人ホームを探す

5. 希望条件に合う老人ホームを探す

希望する条件を整理できたら、その条件に合った老人ホームを探す段階です。

以下から、実際に老人ホームを探すページが開けますので、本人と家族とで話し合って決めた希望条件に合う老人ホームを検索することから始めてみましょう。

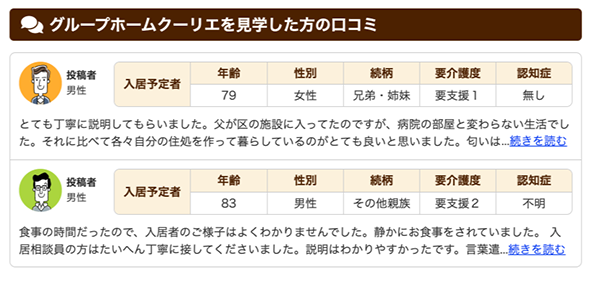

また「みんなの介護」では、下記画像のように施設を見学した人による口コミを掲載しています。ぜひ口コミの情報も参考にしてみてください。

なお、気になる施設が見つかった場合には「資料請求・見学リストに追加」ボタンを押しておくと、次の「施設の資料を取り寄せる」段階をスムーズに進めることができます。

自分で検索することが難しいと感じた方は、以下のフリーダイヤルからお問い合わせいただければ、プロの入居相談員がご希望に合った老人ホームを提案いたしますので、ぜひご利用ください。

6. 施設の資料を取り寄せる

実際に老人ホームを探してみて、気になる物件がいくつか見つかった後は、資料請求を行ってください。

複数の施設の資料をまとめて眺めてみると、老人ホームに入居した後の生活がより具体的にイメージできるはずです。

送られてくる資料には費用や入居条件はもちろん、認知症の方への対応についても紹介しています。また基本的な情報に加え、サービス内容や人員体制といった詳細情報まで細かく掲載されているので、しっかりと内容をチェックしましょう。

なお、先に老人ホームを検索した際に「資料請求・見学リストに追加」ボタンを押している場合は、こちらから一括で資料請求ができます。

7. 資料で候補の施設を比較する

一般的に取り寄せ可能な老人ホームの資料には、下記のような多くの情報が記載されています。

- 施設の特長

- 運営方針

- 住所・交通アクセス

- 館内の写真

- 居室数とその面積

- 共有設備

- 居室設備

- 開設年月日

- 提供しているサービスの内容

- 見学予約の際の連絡先

写真が豊富に掲載されているなら、見学前に老人ホームの雰囲気を知ることもできるでしょう。

これらの資料を集めるうえで大事なのは、1つの施設だけからではなく、複数の施設から取り寄せ、それらを比較検討することです。「費用は安いけど立地場所が良くない」など各施設は一長一短であり、特徴はさまざま。

どの施設が希望条件に最も近いのか、資料を見比べながら判断することが、本人に最適な老人ホームを選ぶうえで最も重要なポイントの一つです。

老人ホームを見学する

8. 見学予約をする

施設見学をしないと入居申し込みの権利がもらえないことから、必ず見学予約をしましょう。

見学予約をすることのメリットとして、資料だけでは分からない細かな点について知ることができるほか、介護職員の方に気になっていることを直接質問できます。

また施設見学から入居まで平均1ヵ月ほど時間がかかることから、もし入居を希望する施設を絞れたら、複数まとめて見学予約の申し込みをしましょう。

少なくとも2~3施設見学をすると、それぞれの特徴がつかめるようになってくるほか、自分の希望に見合った施設が探しやすくなります。

見学予約をする際のポイント

見学予約にかかる所要時間は1施設あたり約1時間以内に収まることがほとんどのため、1日に複数の施設を見学することをおすすめします。

土日・祝日の見学も受け付けていることから、ご家族の都合がつく日に一緒に見学されてみてはいかがでしょうか。

また、見学予約をする際はお昼時やレクリエーションを実施している時間帯を選ぶと良いでしょう。入居者や施設スタッフの雰囲気を知ることができます。

みんなの介護では見学予約~入居まで一貫してサポートする「みんなの介護相談センター」を用意していますので、ぜひご利用ください。

9. 施設見学をする

見学される際はご家族や知人なども誘い、複数人で施設をチェックすることもおすすめです。入居希望者ではない立場からの意見も参考になるほか、自分ひとりでは気付けなかった発見があるかもしれません。

複数の施設を見学して比較検討を行えば、より失敗のリスクが少ない施設選びができます。

質問リスト・チェックシートを活用して見学準備をしよう

実際に現地に行って老人ホームの見学をすることで、今まさに生活している方、働いている職員の状況を目で確かめることができます。資料からでは伝わらない、施設の雰囲気を肌で感じることができるのです。

例えば、見学に行くことで、施設の周辺環境を目でチェックできます。資料やWebサイト上でも、施設までのアクセス・周辺状況について確認できますが、これはあくまで紙・画面上での情報です。見学では実際に現地まで移動し、周辺の様子を見ることができるので、得られる情報量は施設資料・Webサイトよりもはるかに多いといえます。

また、施設ごとに介護・医療サービスのあり方が違いますが、その点も見学でしっかりとチェックしておくのが望ましいです。特に健康管理体制や人員体制、ケア体制(認知症ケアも含め)、リハビリ体制、医療連携体制などは、資料に掲載されている内容と同じなのかを確かめましょう。

上記はあくまで見学予約をする際にチェックしたい項目の一例に過ぎません。確認漏れがないように、予めチェックリストを用意しておくことが大切です。

そこで、みんなの介護では見学時に確認しておきたいポイントをまとめたチェックシートを作成しています。実際に老人ホームを見学する際は、以下のチェックシートをご活用ください。

画像をクリックするとPDFが表示されるので、ダウンロードして印刷し、現地に持参すると良いでしょう。

オンライン見学も活用してみよう

「見学はしたいものの、現地に行く時間が取れない」そんな方におすすめなのが、オンライン見学です。

オンライン見学なら移動時間や交通費も不要。ご自宅からスマホやPCを使ったビデオチャットで、相談員と話をしながら施設見学をすることができます。

また施設によってはオンライン見学だけでも、仮申し込みの資格を得られることから、ぜひ活用されてみてはいかがでしょうか。

体験入居もおすすめ

見学よりもさらにその施設についての情報を集められるのが、体験入居です。数日とはいえ実際に生活することで、介護サービスの充実度や食事の内容、レクリエーションの内容、施設スタッフ・施設長の人柄などがわかるでしょう。

例えば、施設内で提供されているサービスの内容・質については、資料・Webサイト上ではもちろん、見学だけでも十分に理解するのは難しいです。特にリハビリの質や入浴時の介助における安全性、利用者の尊厳を大事にした排泄介助の有無などは、体験入居を通しての方がより実感しやすいでしょう。

慎重に検討したいという方はぜひ、体験入居も活用すると良いでしょう。

10. 仮申し込みをする

見学をしてみて気になった施設が見つかったら、まずは仮申し込みをしましょう。人気の施設では見学時点では空室となっていた場合でも、すぐ満室になってしまうケースも少なくありません。

そこで検討段階でも仮申し込みをしておくことで、部屋を約2~4週間押さえておくことができます。

また、食事の内容についても、体験入居であればさまざまなメニューを体験できるので、栄養バランスやアレルギーに配慮したメニューが毎日提供されているのかをチェックすることもできます。

さらに、また本契約とは違い、もしキャンセルしたくなった場合も解約手数料などは発生しないので、少しでも気に入ったら迷わず仮申し込みをすることをおすすめします。

契約から、入居まで

11. 入居施設を決める

老人ホームの見学を終えた後、そこで得た情報を整理し、希望条件が叶う可能性が最も高い施設を選びます。

ここで良い決断をするためには、前の段階の施設見学でどれだけ多くの情報を集めることができるかどうかがポイント。

そこで手に入れた情報を整理してまとめ、入居する老人ホームを決定してください。

12. 施設に契約の意思を伝える

入居する老人ホームが決まったら、正式に申し込みをします。ただし、申し込み後すぐ入居できるわけではありません。

入居に必要な書類や入居時の面談日時について施設側と決めるなど、入居に向けた準備を進めるのが一般的です。

スムーズに入居するるために、書類は早めに用意しておきましょう。

13. 契約の準備をする

必要書類の準備をする

必要書類には「診療情報提供書」「健康診断書」などがあります。

診療情報提供書は主治医が別の医師に患者を紹介するときに発行する書類のことです。日常生活上の注意点、治療上注意してほしいことなどが書かれています。

健康診断書は病院で健康診断を受けた際に発行される種類です。病院に健康診断の予約をし、実際に受けて健康診断書を取得できるまでには2週間程度かかりますので、早めの対応が必要です。

なお、施設によっては健康診断書が不要なこともあるので、その点は事前に確認しておくと良いでしょう。

面談を受ける

面談では施設側が入居する方についての健康状態、希望条件などを確認します。要介護認定を受けている方であれば、ケアマネージャーが同席して管理者クラスの人と面談を行うことも少なくありません。

入居予定者が入院していて老人ホームに行けない場合は、施設側の人が入院先まで訪問してくれることも多いので、事前に相談してみましょう。

面談にあたっての希望・状況については、遠慮なく施設側に伝えてください

14. 契約

老人ホームは入居後に長く生活の場となる場所です。大事なことを見落としたまま慌てて契約すると、「こんなはずじゃなかったと」と、後々になって大きな後悔を招いてしまいます。

不安点や疑問点など、「この点は入居後に問題が生じるのではないか」と考えられる点があれば、すぐに担当者に質問しましょう。

また、契約内容に不明点があれば、施設側と話し合いを行うことも大切です。

実際に施設側と入居契約を結ぶという際は、以下のようなものが必要になります。

- 印鑑

- 印鑑証明(施設による)

- 連帯保証人・身元引受人の印鑑

- 連帯保証人・身元引受人の印鑑証明(施設による)

- 戸籍謄本

- 住民票 など

準備不足があると、また別の日に集まって改めて契約するという手間も生じるので、必要なものは忘れずにそろえておきましょう。

契約内容に納得したうえで署名・捺印すれば、契約は完了となります。

「重要事項説明書」のチェックポイント

実際に老人ホームの契約をする前に、しっかりと目を通しておきたいのが「重要事項説明書」です。

契約時に施設側から内容についての説明があるので、その内容を聞きながら書類の内容をチェックし、疑問点や不安点があればその場で質問しましょう。

特に、入居一時金の初期償却や上乗せ介護費・横出しサービス費、短期解約特例(クーリングオフ)、事業者からの契約解除などについては、後にトラブルが起こらないように、内容を確かめておくことが大切です。

15. 引っ越しから入居

契約が完了したら、入居の準備をはじめましょう。施設により異なりますが、契約時あるいは入所までに以下の提出が求められることがあるため、事前に準備しておく必要があります。

- 健康保険証の原本

- 介護保険証のコピー

- 過去3ヵ月以内の健康診断書

- 身体障害者手帳 など

また、一般的に老人ホームでは業者による洗濯代行のサービスが提供されているので、衣服やタオルは1週間分を用意しておくと困ることはないはずです。

ただし、トイレや食事の際によく衣服を汚してしまう場合は、収納スペースに配慮しつつ、衣服・下着類は多めに用意しておいた方が良いでしょう。

なお、歯ブラシ、歯磨き粉などは、基本的に施設側では用意されていないため、自前で揃えておく必要があります。

さらに、居室内にトイレが付いている部屋の場合、そこで使用するトイレットペーパーは入居者が用意しなければならない場合もあるので、施設側と事前に確認しておきましょう。